特集 ● いよいよ日本も多極化か

昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代

連載・第5回――蝸牛の旅 ー満州の荒野を駆けまわるー

ジャーナリスト 池田 知隆

植物学が世界史を大きく動かすこともある。一粒の小麦、一束の稲穂から農耕文明が生まれ、ケシの麻薬は戦争を起こす。植物の植生、薬用植物の活用など植物学の知見は軍事戦略においても不可欠な要素となる。各国のさまざまの思惑をよそに、西村真琴は「蝸牛(かたつむり)の旅」と称して満州各地を植物分布の調査に精力的に取り組んでいく。

満州の若き小学校長

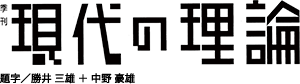

遼陽小学校長時代の西村真琴

西村真琴は1910(明治43)年1月、南満州鉄道株式会社(満鉄)の経営する遼陽尋常高等小学校に訓導兼校長として赴任した。まだ26歳の若さだった。満鉄病院の医師でもあった兄多寿の推薦によるものだろう。

それにしても、どうしてあわただしく満州に渡ったのだろうか。京都府乙訓郡の小学校校長を1年余りで辞職していた。その京都の小学校校長に在職中、新聞に掲載された夏目漱石の満州旅行記を目にして大きな刺激を受けたのかもしれない。漱石は、学生時代に同じ部屋で過ごした満鉄総裁・中村是公(よしこと)に招かれ、約6週間にわたって旅順、奉天、ハルビン、長春などを回った後、旅行での見聞や感想を盛り込んだ随筆「満韓ところどころ」(「朝日新聞」)を書いていた。西村が度々訪れた四国・松山を舞台に小説「坊っちゃん」を書き、学校内の人間模様をおもしろおかしく描いた漱石の筆による満州報告。漱石は旅の途中、伊藤博文暗殺事件などの歴史的な出来事にも遭遇している。西村もまた、広大な新天地で激動する時代の波を受けて生きていこうと思った若者のひとりであった。

「玄界灘をはじめて渡って、大陸の第一歩において雲の峯に配した葒草(おほけたで)の原を見た。これが南満州の自然界より受けた最初の印象だった。その頃は無蓋貨車であの大陸を突っ走ったから、左右にこの葒草を心ゆくばかりに見た。戦禍のため廃墟となった村家を埋めたり、後日高粱の畑となるべきところが蓬生(よもぎ)と藜(あかざ)と交じって殊にこの蓼の花が目立った。」(西村著『新しく観た満鮮』)

西村が足を踏み入れた遼陽は南満州における交通の要衝の地で、日露戦争では遼陽会戦が繰り広げられた。日本軍は、ロシア軍の補給線を断って戦局を有利に進めるために、1904(明治37)年8月下旬から昼夜兼行の7日間、激戦を展開し、遼陽を占領した。参加した戦闘員は日本軍が13万4500人、死傷者2万3533人、ロシア軍が22万4600人、死傷者約2万人という凄まじさ。特に日本軍が夜間に河を越えて攻撃を仕掛けるなど、予想外の戦術を用いてロシア軍を驚かせ、司馬遼太郎は小説『坂の上の雲』において遼陽会戦が日本軍にとっての初めての本格的な近代戦であると記している。

その日露戦争が終結して5年足らず、遼陽の街にはまだ激戦の名残りが色濃く残っていた。その年の7月、第2回日露協約調印で、満州は両国の特別利益地域に分割され、8月には韓国併合に関する日韓条約の調印がなされている。

この遼陽尋常高等小学校を経営していた満鉄は、日露戦争が終わった翌1906年(明治39年)11月に設立された半官半民の国策会社。本社は大連市に置かれ、広範な鉄道附属地における都市経営と一般行政(土木・教育・衛生)を担っていた。同年7月、遼陽キリスト教青年会が中心になって日本人子弟のために創設され、10月から満鉄が経営し、開校時の生徒数は17人だった。校長とはいえ、小規模校だからなんでもやらなくてならない。西村が赴任した年の4月からは「支那人特別学級」が設けられ、中国人子弟を受け入れている。後の満州国では、教員の給与が日本本土の2倍から3倍に設定されていたといわれるが、当時の満鉄も日本人教員を厚遇し、西村の赴任も歓迎されたようである。

教育内容は、国語、算数、理科、社会などの科目があり、特に日本語教育が重視され、日本の文化や歴史も教育の一部として組み込まれた。日本本土の教育制度をそのまま持ち込みながら、満洲の文化や習慣を考慮した教育内容を模索していたという。(竹内憲一箸『「満州」における教育の基礎的研究』)

赴任した翌1911(明治43)年に辛亥革命が起きている。清朝を倒し、中華民国を樹立した革命で、武昌で軍隊が反乱を起こした事件を契機に多くの省が独立を宣言し、最終的に孫文が臨時大総統に就任し、中華民国が建国された。「支那革命のときに、日本人の助力が求められている」との、母校の旧制松本中学の恩師、松原栄の言葉が西村の脳裡を何度もよぎったことだろう。

激動する時代のなかで、若い日本人校長としてどのような教育に取り組もうとしたのか。教育者としての経験は浅く、中国人の子どもも受け入れて教育するのは初めてのこと。さぞ戸惑いの連続だっただろう。西村がそのころの教育実践について記したものはなく、もっぱら満州の暮らしについて多くの観察記録を残している。いつしか児童教育よりも植物学の研究に心を奪われ、着任した最初の年から植物採集を始めている。

大陸の「微笑」を探して

「大陸の花はすなわち大陸の微笑だ。その微笑に触れ得てこそ大陸に対する真実の親悦がわく」

そんな思いで植物採集に没頭した西村は2年後の1912(明治44、大正元)年には、南満州医学堂(後に満州医科大学)の生物学の教授になった。29歳だった。小学校校長からいきなり医学堂教授とは驚きの人事である。兄の多寿が南満州鉄道病院の院長に昇任し、南満州医学堂の初代堂長を務めた河西健次(満鉄衛生課長兼大連医院長)もまた信州の諏訪出身だった。満州における信州人脈による抜擢だったようである。

この南満医学堂は前年の6月、満鉄の初代総裁、後藤新平が設立した。後藤はもともと、福島県の須賀川医学校で医学を学んだ医師でもある。若くして愛知県病院長と愛知医学校長を兼任、26歳で内務省衛生局に入り、10数年間衛生行政に携わってきた。そうした立場から満州における劣悪な衛生状態や伝染性疾患の蔓延を憂慮し、医療の整備が急務だと考えていた。

南満医学堂の開設時の風景(西村筆)

医学堂の開校前年の冬、満州では肺ペストに襲われて数万人の死者が出ている。奉天(現・瀋陽市)で医療にあたっていたイギリス・スコットランドの合同長老教会の伝道医師クリスティがその惨状を世界に伝え、そのなかで伝染病は日本人が井戸に毒を入れるなどして起こしたものだという流言も広まっていたという(クリスティ著『奉天三十年』下)。そのクリスティによる奉天医学専門学校の開校準備が進んでいたため、それに先駆けようと後藤は医学堂を急いで開設した。

南満医学堂の校舎と附属病院は、奉天の中心街にあった満鉄附属地の大連病院奉天分院内に置かれた。20万坪の広大なキャンパスのほか、7000坪の寮、3万4500坪の伝染病院があった。そこには医学科、薬学科、研究科が置かれ、修業年限は医学科が4年、薬学科は3年、研究科は1年以上となっていた。中国人のための予科も設けられ、日本人と中国人学生の共学体制がとられた。

満州医科大学の全景

初年度には日本人20名、中国人8名が入学した。その後の卒業式にはいつも軍閥・張作霖や中国の高官たちが列席したという。満州国成立後も重要な医療教育機関として機能し、日本が敗戦する1945年までに約2600人の卒業生を輩出した。その中には1000人以上の中国人学生も含まれ、戦後も中国医科大学として存続し、当時の施設の一部(講堂、図書館など)は現在も利用されている。西村は開設時のことをこう回想している。

「私は、その最初の生徒募集に預かり、(略)支那の生徒と同宿させ、オンドル生活をやった当時はまだまだ設備が不完全で随分不平を聞かされた、学堂は野原の真中にあるので屡々(しばしば)賊にねらわれた、荒涼索漠たる野を腕を組んで歩くホームシックの幾多の若者を、どう導くべきかということは、随分問題であった。後藤新平男(其の頃)は『医は仁術であるからこの仁術を掲げ日支に学徒が協力して大陸各地に進展すべし』という理想を述べられた、当時記者(西村のこと)は27歳(ママ)の教授としてかつ舎監を勤めていた。」(同)

そのころ、同郷で同じ歳の手塚かずを(戸籍名・数雄)と結婚した。かずをは、父源逸の妹るいの娘、つまりいとこである。兄多寿の妻・順の妹でもあり、西村兄弟はそれぞれいとこの姉妹を妻に迎えている。かずをは松本高等女学校を卒業後、日本女子大(第3期卒)に学び、中国語にも堪能だった。

かつての日本では、いとこ同士の結婚は珍しいことではなかった。特に地方や農村部では、家の存続や財産の分散を防ぐために、いとこ婚が奨励される地域もあった。親が結婚相手を決めるとき、身近な親戚であるいとこを婚姻の相手に選べば、双方の気心が知れているため、結婚生活がスムーズに進むことも多い。親戚つき合いもしやすく、嫁姑問題が起こりにくいとされていたのである。

蝸牛のように

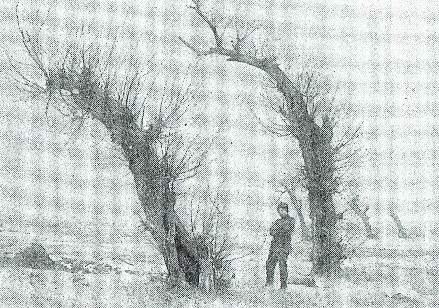

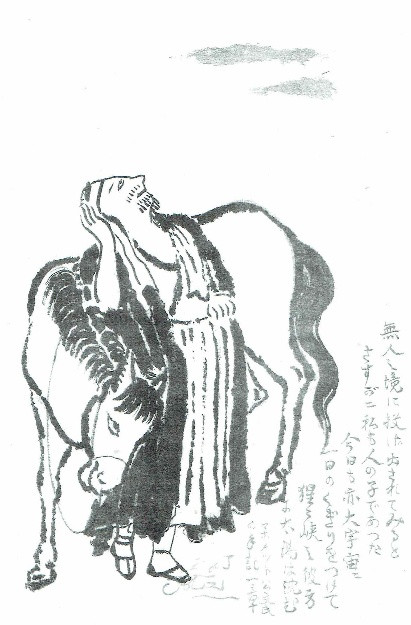

天幕かついで米しょってのそりのそりのそりとでかけたら

大方雨に見舞はれてデンデン虫に似申した

蝸牛旅行の図(西村筆)

西村は植物採集の旅を「蝸牛(かたつむり)旅行」と称している。デンデン虫のように地を這いながら珍しい草花を探し求めた。特に印象に残ったのは、教授就任の夏、医学生10人を連れての旅で、何度となく回想録に記している。

一行は、学生のほか通訳の楊(ヤン)、竹内という賄夫(料理人)、真琴の同僚・伊藤文十郎教授、途中、敏雄という12歳の少年も加わった。竹内は大阪の役者の旅回り一座に加わり、サンフランシスコ行き汽船のコックもつとめ、いつもトンボ返りする風変わりな男だった。陸軍将校からもらった地図を手に、天幕、蚊帳、米、鍋、湯沸かし、寝食の道具を蝸牛の殻のように背負っての旅で、西村は意気揚々とこう述べている。

「満蒙は日露戦役の弾痕がまだ新しく、馬賊が跳梁している安奉の山野を跋渉して若人のもつ征服欲を満たそうというのであった」

安奉とは、安東(現在の丹東)と奉天(現在の瀋陽)を結ぶ鉄道の略称。日露戦争中に日本軍が建設した軍用鉄道が始まりで、現在は瀋丹鉄路として中国と北朝鮮を結ぶ重要な鉄道路線となっている。各地に馬賊が往来し、列車には護衛のために日本兵が乗り込み、学堂門前でも学生たちが外套を奪われるなど治安が悪かった。

西村の教育活動は、単に講義を行うだけではなかった。実地調査を通して学生に生物学の実践的な側面を教えることに重点を置いた。具体的には、現地の植物や動物の生態を観察し、標本を採取すること。地道なフィールドワークを通して中国大陸の生物の実態調査に力を注いだ。そんな旅の回想録からいくつかエピソードを拾ってみると――。

草饅頭をくれた満州女(西村筆)

馬賊の斥候たちに出会ったときのこと。一行は、すばやく荷物を残して全員で川に飛び込んだ。岸辺に残された荷物を調べ、特に何も奪い取るものがなく、がっかりする馬賊に、川から上がった西村は裸一貫で向き合い、

「我是収拾薬草(おれは薬採りだ)」

と答え、煙にまいた。その絶妙な応対に、一行から歓声が湧きあがった。

ある日、湯気が立った饅頭を村の女が運んできた。楊はこれが「菜包々」というごちそうだと吹聴したが、一口食べて、その臭気にむかついた。外側は饅頭の皮だが、中に入っているのは馬や羊の食べる野草だった。しかし、西村は学生たちを前にして、むりやり饅頭を食べ、吞み込んで叫んだ。

「諸君食いだした以上は全部食ってしまいたまえ。戦にのぞんでは馬の小便でも飢餓には代えがたいという例がある。これで空腹をいやしてくれたまえ」

さらに千山山系で出会った病弱な男には、満鉄病院で治療を受けさせ、感謝されたことなど、西村はいかにも愉快そうに振り返っている。

「明治」が終わる瞬間

摩天嶺の頂に到達すると、関帝廟背面の丘陵地に「大日本第一軍忠魂碑」と刻まれた碑が建てられていた。1904年7月、黒木為楨(ためもと)大将が率いる第一軍がロシア軍と死闘を繰り返した戦場で、鴨緑江から奉天会戦まで連戦した黒木大将はロシア軍から「クロキンスキー」と恐れられた。忠魂碑のそばには、石を積み重ねたうえに十字架が建てられ、目本軍の兵士がロシア軍の死者を合葬していた。国によって戦地に駆り出された兵士たちの同情心を目にして西村に感慨にふけったという。

最後に登ったのは鳳凰山(ほうおうさん、海抜836メートル)。中国・遼寧省丹東市鳳城市にある遼寧省の四大名山のひとつ。そこには日本では見られないヤマグルミや朝鮮、満州のみに産する葉の細いユツバユリがあった。この山で初めて見つけた珍種が多く、西村は大いに喜び、陶酔した。

そこから双眼鏡で遠望しているとき、山の下を安東の方向に走る特別列車が見えた。その列車には「桂太郎公爵、後藤新平男、若槻礼次郎閣下」が同乗し、日露秘密条約を調印のために大連から北に向かっていた。日本政府代表団はロシア政府から国賓待遇で迎えられ、首都サンクトペテルブルグでロシア首相と会見。日露で協調して満蒙分割について協議したあと、一行は明治天皇危篤の電文を手に帰途に就いた。

「明治45年7月30日天日光りを失ひ山川憂色を以て漲る。――允文允武なる明治大帝はこの日午前零時43分忽然として神去り給うた。

再言す、蝸牛同人は鳳凰山上において明治より大正に移る最も重大なる一景を目撃した次第だ」

「明治」が終わる瞬間を山上で迎えた西村はそう記録している。

古戦場の花を宮中に

日露戦跡の各地を訪れては、西村は古戦場に咲き誇る草花に感慨にふけった。その一方、各国とも植物学分布の調査内容に強い関心を持ち続けていた。満州に隣接し、1860年にロシアの領土となった沿海州の植物相は、日本植物学の父、牧野富太郎が師と仰いだロシアのマキシモヴィッチが研究していた。沿海州の植生は日本北方と高い共通性をもつ。植物学が軍事分野でも活用されてきたのは言うまでもない。

植生のタイプや分布状況を把握することで、地形を把握し、敵の動きを予測することができる。森林の密度や樹種の種類を分析すれば、車両の通行可能性や隠蔽の用意さも判断できる。植物の毒性や抗生物質に関する知識は、兵器や防具の開発にも役立つ。薬草による治療法は兵士の健康を守るために使用された。特に太平洋戦域では、抗マラリア薬としての植物の利用のほか、現地の植物を利用した食料供給や医療の改善をめぐる研究が進められた。

このように植物学の知見が軍事戦略において不可欠な要素であることは当然、西村の脳裏にもあった。だが、千山山脈で春先、雪の中からのぞく福寿草の群落などを目にしては思わず感動の叫びをあげ、ひたすら目の前の世界を見つめ、未知の植物を探し歩いた。植物採集家(プラントハンター)として収集した植物標本は約2000種を数えた。特に古戦場の花からは、好ましいもの10数種を選んで庭に栽培した。「いはやつで」はその一つ。「この花は北白川宮様が御生前特に御愛育された」花として次のような自作の漢詩を添えて、「台覧に供した」という。

日露昔年鏖戦時 生霊塗炭不勝悲 而今留得山林在 異草奇花放媚姿

天気清和万物春 郊原花草各精神 一従採取逢時献 愿祝賢王雨露仁

いはやつでのスケッチ(西村筆)

この「いはやつで」は世界的に珍しいユキノシタ科に属する多年生の草本。この珍草が太子河上流にある分水嶺の岩壁に咲いているのを見つけた。鳥でしかそこまでたどりつけないと思える場所だったが、同行の仲間が危険をさておいて周りの樹木に縄を巡らせ、蜘蛛のように岩壁にへばりつき、採集した。

「この逸品こそ親しく宮殿下の雅賞をたまはったもので、このいはやつでは直ちに東京の御殿へお送り申上げた。蓋し日本へ移植された最初のいはやつでと信ずる。日記を繙けば『大正三年五月二十六日満鉄重役の手を経て恭しく贈る、この日又大谷光瑞氏にも同様の一株を贈るよう上田恭輔の書信あり』と記してある。」(同)

ここにある北白川宮殿下とは、北白川宮能久親王(1847ー1895)とみられる。北白川宮第2代当主で、孝明天皇の義弟、明治天皇の義理の叔父に当たる。陸軍軍人で、日清戦争によって日本に割譲された台湾の征討近衛師団長として出征、現地でマラリアに罹って死去。皇族としては初めての外地における殉職者となった。

大谷光瑞(1876ー1948)は浄土真宗本願寺派第22世法主。妻は大正天皇の皇后・九条節子の姉・籌子(かずこ)。教団活動の一環として西域探検のためインドに渡り、仏蹟の発掘調査に当たり、大谷探検隊を1914(大正3)年まで計3回にわたる発掘調査を実施。その前年に孫文と会見したのを機に、孫文が率いた中華民国政府の最高顧問に就任していた。

上田恭輔(1871ー1951)は満鉄にいた比較言語学者。植民地政策の専門家として台湾総督府嘱託、台湾総督・児玉源太郎の秘書や大阪毎日新聞の東亜部に勤務した。夏目漱石の知人で、著書に『旅順戦跡案内の記』などがある。

いずれも歴史的に著名な人物が名を連ね、西村が多彩な人脈を築いていたことがわかる。

ラマ僧になった弟子

西村の植物採集を3年にわたって手伝ってくれた青年がいた。

初めて彼と出会ったのは満州撫順地方で植物採集していた夏のこと。紺の袴をはき、駒下駄をカラカラと鳴らしながら、ひょこひょことやってきた。年のころは17、18歳だった。

「先生、おひさしゅうございます。お手伝いしましょう」

と懐かしそうに帽子をとった。

「私は遼陽の夜学で英語を教えてもらった直太郎です」

公文直太郎と名乗り、筋骨がたくましく、テキパキとしていた。色は浅黒く、眼光は鋭かったが、いかにも感じのよさそうな活発な若者だった。

高知県出身で12、3歳のとき、道後温泉でロシアの捕虜と出会い、大陸にあこがれを抱いた。お遍路さんの巡礼姿にも感動し、持ち前の天性の放浪癖も重なって四国を飛び出した。縁故者をたよって朝鮮にわたり、満州にきたというのだ。

その直太郎と白頭山にのぼり、長白山を探検し、東部蒙古の一角から南北の満州、シベリアのハバロフスクまで植物採集をして回った。生来の自然児の直太郎は、山野の跋渉にかけては素晴らしい天才ぶりを発揮し、西村にとってよき協力者だった。やがてある日、直太郎はこう切り出した。

「一生の思い出に、前人未踏の地で採集してみたい」

アジアの地図を広げ、北京からチベットを経てインドを旅する計画を熱っぽく語り続けたのだ。

公文直太郎からの手紙

未知の世界に自分だけの力で飛び込んでいこうとする冒険心。西村はすっかり感動し、親しくしていた満鉄奉天公所の鎌田弥助といっしょに「公文直太郎後援会」を組織した。

奉天公所とは、満鉄の情報調査のための機関。鎌田は大陸浪人の一人で、東京外国語学校で中国語を学び、義和団事変には陸軍通訳として従軍していた。日露戦争では特別任務班の馬賊監督官を務め、戦争後に満鉄に入社し、軍閥・張作霖とも密接な関係があった。鎌田には、直太郎を満鉄の諜報ネットワークを中央アジアに広げていくために役立つという思惑があったのかもしれない。

直太郎は鎌田のフロックコートを着用して、鎌田の尽力で中華民国初代大総統、衰世凱にも直接会ったという。政府から特別の旅行許可を取得し、さらに安全に旅するには諸国遍歴の修業僧になったほうがいいとの助言を受け、約3カ月間、ラマ寺にこもって修業した。

そして公文直太郎は1914(大正3)年、中央アジアの植物採集のためにラマ僧に変装して天山南路に赴いた。

その後の日中戦争時には、大陸の奥深くまで「密偵」として潜入した日本の若者たちがいる。『秘境西域八年の潜行』という本も書いた西川一三もその一人。敗戦後もラマ僧に扮したまま、幾度も死線をさまよいながらも、足掛け8年に及ぶ旅を続けた西川については、作家沢木耕太郎が『天路の旅人』(新潮社)でとりあげ、話題になった。

直太郎がラマ僧として旅立ったのは、その西川一三が中央アジアを旅する約30年前のことである。極寒の雪道、延々と続く砂漠、幾重もの峠、匪賊の襲撃や飢えを乗り越え、8年にわたって中国北部からインドまで果てしなく長い旅路を歩み続けた。当時、日本が満州を介してモンゴル、イスラムと交流を図ろうとしていたことは戦前の本に多く書かれている。だが、当時の日本とイスラムとつながりについていまではほとんど伝えられておらず、そのことは歴史の記憶からは失われている。

彷徨の果てに

時代はずっと後のことになるが、その後の公文直太郎の後日談について触れておく。

それから12年の歳月が流れた。

1926(大正15)年、直太郎がひょっこりと西村宅を訪ねてきた。西村もまた満州から欧米に渡り、北海道帝国大学教授になって札幌にいた。

黒いトルコ帽をかぶり、イスラムの法服をまとっていた直太郎。インドわらじをはき、錫杖を突き立てていた。長い遍路の旅で辛酸をなめつくし、いつしか信仰心が生まれ、コーランを誦する身となっていた。

直太郎は、西村に見送られて中央アジアに旅立った後、インドの国境までたどりついたところで英国の軍隊に捕まった。約半年間、牢屋にとじ込められ、いったん北京に帰るという約束で牢屋から解放された。何度も死地を潜っていくうちに、イスラム教に魅せられたという。日本に帰国して以来、津々浦々をめぐり、日本にいるイスラム教徒のために寺院を建てることを念願としていた。

そのころ、西村は阿寒湖のマリモの保存活動に打ち込んでおり、その姿に直太郎は胸を突かれた。人は一度挫折し、敗北を知ったとき、これからはもっと強くならなければならないと自分を叱咤する。しかし、そんな人間に限って前以上にやさしくなり、感傷的になってしまいがちだ。

「植物学者が、一介のものの保存のために、これほどの労を惜しまないことを思うと、現代の宗教家や社会活動家はもっと人間社会のために真剣で、もっと行動を直接的ではならないと、痛切に感じます」

そう言って直太郎は札幌の街角に立ち続けた。

公文直太郎と西村一家(前列右から真琴、次男・晃、長女・逸子、妻かずをと三男昭三、次女瑞子、後列右から母せつ、公文直太郎、長男真金=松尾宏氏提供)

1927(昭和2)年3月3日のひな祭りの日、西村家では直太郎を囲んで記念撮影をした。その4日後の3月7日、京都府丹後半島北部を震源とする北丹後地震(マグニチュード7.3)が発生した。京都府宮津市や兵庫県豊岡市などで大きな被害がでて、その地震の新聞号外を手にするや、直太郎は現地に向かった。

「先生のマリモを愛護する心にみならって、いまから出立します」

出立の日、直太郎になついていた5歳の晃(俳優)が、「おじさんの錫杖とインドの靴がない」といって泣いたという。

直太郎の旅日記に寄せて(西村の絵)

さらに月日が流れた。

1935(昭和5)年の春、西村が北海道帝国大学を去り、大阪毎日新聞社に入社して大阪で多忙な日々を過ごしていたころだ。直太郎の母が西村を訪ねてきた。その手には、直太郎と別れる前に撮った記念写真があった。直太郎は、地震の被災者救済活動に携わり、極度に肉体を酷使して病を得て、夭折したというのだ。43歳という若さだった。

西村は、公文直太郎の生涯を「マホメット直太郎ー宿命の遍路者」(『凡人経』)という一文を書いて紹介している。直太郎が残した中央アジアの旅日記にも詳細な注釈を添えた。ただ一人、馬に乗って中央アジアの砂漠を旅する男の、心の奥深くにたたまれた生きる哀しみ。そのことに深い共感を抱き、一介の無名の青年との出会いをこの世の大切な宝物のように記している。直太郎の命日には、この旅日記を朗誦して家人とともに偲んだという。

大いなる転機

時代をふたたび元に戻す。

公文直太郎が旅立った1914(大正3)年のある日、満州日日新聞の見出しが西村の目にとまった。

「植物学の泰とうエナンドル博士日本へ」

柳(ヤナギ)の研究で世界的に高名なデンマークのエナンデル博士が日本を訪れる前にハバロフスクに立ち寄り、黒竜江の植物標本を見学するという記事だった。ハバロフスクには、極東の植物の権威であるU・L・コマロフ博士の博物館があり、そこを訪ねるためにシベリア鉄道でハルビンに到着すると伝えていた。

コマロフ博士は北部満州、シベリアをめぐる植物分類学の碩学。探検家として東シベリアや中国東北部、北朝鮮、モンゴルを歩き、植物の生態の研究を行っていた。ロシア科学アカデミー(後にソ連科学アカデミー)の総裁を歴任し、社会主義労働英雄でもあり、サンクトペテルブルクにあるコマロフ植物研究所(英語版)やコマロフ植物園にも名を残している。そのコマロフ博士の博物館を見学でき、エナンデル博士からも植物の話が聞ける。すでに満州と朝鮮の生物調査を終え、次にシベリアの植物事情を視察したいと考えていた矢先、西村にとって博物館見物とエナンデル博士面会という一石二鳥の機会だった。西村は著書『科学随想』のなかで、その大いなる転機となった出来事を振り返っている。

「ハバロフスクへちょっと行ってくる」

西村が独断でハバロフスク行きと決め、妻かずをにそう告げると、「冗談でしょう」と鼻から笑われた。妻は妊娠していて、臨月も間近。家庭内ではお金のやり繰りに悩み、旅行どころの話ではなかった。しかし、西村は思い立ったら、足が止まらない。

ハルビン駅へ直行し、プラットホームでエナンドル博士を迎えた。ところが、博士の顔は知らない。しかも駅に降りてくるのは、西洋からの旅客ばかり。途方に暮れながらも、駅頭で「エナンデルさん! エナンデルさん!」と大声で叫んだ。

幸いにも60歳くらいの白髪頭の朗らかな顔の紳士が、大きい荷物を運ばせながらやってくるのが見えた。その荷物が植物の押し葉のように見えた。エナンドル博士その人だった。言葉は通じない。しかし、植物学者同士だから、言葉は通じなくても親しくなれる。見ず知らずの人にもうまく対応できるタイプの人間だと自任しているかのように西村は、エナンドル博士と仲良く数日間行動を共にしたという。

博物館では、3年間日本に留学していたというロシアの陸軍大尉が彼の監視役として待ちかまえていた。館員はコマロフが収集した植物標本を自由に見せ、珍種も数多くあったので、西村の頼みで写真家も呼びだしてくれ、コレクションを次々と撮影することができた。

参観4日目、午前中で撮影が終了したので写真家を連れて周辺をぶらつき、風景写真を撮ってもらった。ところが河岸で写真を撮っているときに、西村はいきなり逮捕された。スパイ容疑だった。やがて容疑は晴れ、釈放されたものの、写真はすべて没収されてしまった。当時の日記にこんな歌を書きつけている。(大正3年8月3日)

うたぐりて我を捕へし暴漢(あらおとこ)馬うつ鞭をしば振り鳴らす

堅きベッド椅子一脚の留置所に月やさしそひ高窓の明るむ

<ハバロフスクの橋を寫して捕らえらる>

その博物館でコマロフ博士の偉大な業績に直面した瞬間、西村の頭のなかに「革命の種が宿ってしまった」という。西村の人生観は一変し、帰宅して妻に放った最初の言葉は

「満州はもう打ち切りだ。万難を排して米国へ行くぞ!」

であった。

ヨーロッパの植物学の水準の高さにすっかり魅せられてしまったのだ。「これまでこびりついていた支那に対する強烈なる野望が始めて夢のやうに醒めてしまって奉天なる我が家へかへった時はもう私の心は欧米へ飛んでいた」と西村は当時の心境を振り返る。

この年の6月28日、セルビアの一青年がオーストリア皇太子を暗殺したのをきっかけにオーストリアとセルビアが開戦。ドイツ、ロシア両国がこれに参戦して第一次世界大戦が始まり、世界は風雲急を告げていた。欧州は戦乱のさなかにあり、西村は米国行きを決意した。

このシベリア土産という言葉にあきれ果て、妻かずをは「渡米と聞いて、唯々魂消る(たまげる)のみで、一言も出なかった」という。長女逸子、長男真金に加え、3人目の子(瑞子)がお腹にいた。

高まる研究心に突き動かされての宣言だったとはいえ、「家長」としての役割を果たせなくなる。しかし、西村はその決断を揺るがすことはなかった。人生の中で一度くらい、大いなる旅をしなければならない時期がある、いまがその時だ、と思いこんでいた。

それから6年もの長い間、かずをは満州で小学校教師をして、3人の子どもを育てながら夫の帰りを待つことになる。万朝報で「現代の日本10賢夫人の一人に数えられた」というが、満州に残されたかずをの心労は想像を絶するものだったろう。

西村は南満州医学堂在職のまま、米国に私費留学することになり、翌1915(大正4)年、米国へと一人で旅立った。(続く)

いけだ・ともたか

大阪自由大学主宰 1949年熊本県生まれ。早稲田大学政経学部卒。毎日新聞入社。阪神支局、大阪社会部、学芸部副部長、社会部編集委員などを経て論説委員(大阪在勤、余録など担当)。2008~10年大阪市教育委員長。著書に『謀略の影法師-日中国交正常化の黒幕・小日向白朗の生涯』(宝島社)、『読書と教育―戦中派ライブラリアン棚町知彌の軌跡』(現代書館)、『ほんの昨日のこと─余録抄2001~2009』(みずのわ出版)、『団塊の<青い鳥>』(現代書館)、「日本人の死に方・考」(実業之日本社)など。本誌6号に「辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想」の長大論考を寄稿。

特集/いよいよ日本も多極化か

- 参院選の結果-日本は新しい冬の時代にジャーナリスト・有田 芳生

- 「家」制度を引きずる日本の「家族」本誌編集委員・池田 祥子

- 単なるリセットは破壊しかもたらさない神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- 「漂流」始めた米国国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎

- ポピュリズムとは何か 欧州にみる龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉

- 「 国民主権政府 」の旗の下 、突き進む韓国の李在明新政府聖公会大学研究教授・李昤京

- 限界に直面する先進工業諸国G7の20世紀自由民主主義世界像上智大学教授・サーラー・スヴェン×本誌代表編集委員・住沢 博紀

- 外交は好評だが、内政で苦労しているメルツ新首相在ベルリン・福澤 啓臣

- 2025参院選――組織された細切れの「民意」大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達

- 労基研「労使コミュニケーション」は労基法破壊全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆

- 自発的結社とは何か 企業別組合への挽歌労働運動アナリスト・早川 行雄

- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆