コラム/百葉箱

小日向白朗の謎(第10回)

馬賊王、遥かなり――闇が語る歴史の断層・・

ジャーナリスト 池田 知隆

白朗の子

小日向白朗が亡くなって10年後の1992年7月、遺児の小日向明朗(中国名・張明樺)が墓参のために中国から一時帰国を果たした。49(昭和24)年の中秋、無錫(中国江蘇省)で日本に帰る父を見送ってから43年の月日が流れ、当時、8歳だった明朗は51歳になっていた。日中が国交回復して20年経っていた。

「天に轟き冬の終わりを告げるような春雷が響き渡った」

日中国交回復のニュースの衝撃を明朗はこう表現している。そのとき、明朗は中国最南部、「広西チワン族自治区」(広西省)の柳州市の自動車修理工場で働いていた。水墨画に描かれている奇勝「桂林」がある広西省の面積は日本のほぼ本州と同じ広さ。南は海を隔てて海南島と向き合い、北は湖南と貴州、東は広東、西は雲南の各省、およびベトナムと国境を接する亜熱帯の辺境だ。

「父に会えるかもしれない」

明朗は心の奥底にあった日本への思い、父への思慕を一気に募らせた。すぐさま母張孟声から聞いていた白朗の生地、新潟県三条市の叔父宅に手紙を送った。

しかし、開封された封筒に「調査せるも街頭人物なし」の付箋がつけられて戻ってきた。日本の駐北京大使館に手紙を渡してもらおうとしたが、大使館門前に立つ中国の武装警官に手紙を没収された。北京の中国赤十字総会から手紙を日本に転送してもらうと頼んだが、「日本の赤十字会はこのような委託を受付できない」との返事が届いた。いずれも中国当局の妨害工作だった。

明朗一家(中央は張孟声)

そこで電報を使う手段を思いついた。知人に北京の国際電報局から日本の叔父宛に「ウナ電(至急電報)」を打ってもらった。「私はずっとお父さんのことを想い続けています」。電文の所在地は「柳州トラック大修理工場」。当時の北京では国際的な往来が広がり、多くの外国人客の目の前ではウナ電を受け付けないわけにはいかなかったようだ。

72年12月10日、白朗からの返信電報が届いた。「機会を待ってろ。私達はきっと会える」。明朗は何度も読み直し、涙を流し、この電報をすぐに母に見せた。

日本政府は、中国からの集団引揚げは終了し、大陸に残された日本人孤児らの戸籍を「戦時死亡宣告」で抹消していた。互いの安否を知った白朗と明朗はそれから何年かの間に、十数通の手紙のやりとりを交わした。白朗からは日本で撮った写真や、張孟声の胃病を心配して日本の新薬が届いた。張孟声、明朗の母子は、温かい父親の心情のあふれた便りに涙を誘われたが、再会への願いは届かなかった。

苦難に見舞われた母と子

中学時代の明朗と張孟声

日本に帰国する白朗と別れたあと、張孟声、明朗母子は「日本人戦犯を逃した母子」として動乱の中国で辛酸をなめた。張孟声は教師の経験を生かし、小学校の代理教員として辺境の学校を転々とし、明朗は「将来、日本に行って父を探す」ことを心に誓い、苦難に耐えていく。

明朗は59年の中国の大学入学統一試験で広西省全省の理工科中トップの成績で合格。だが、「政治審査」で不合格になり、工業研究所の見習工として就職した。その後、文化大革命の嵐に巻き込まれて、「潜伏中の日本スパイ」「歴史的反革命分子」として母子ともども監禁され、多難極まる遍歴をたどった。

76年9月、毛沢東が死去する。その後登場した鄧小平が文化大革命を全面的に否定したことで、張孟声は名誉回復し、学校に戻ることができた。だが、明朗は職場の内情を政府中央に告発されるのを周囲に怖れられ、78年10月に「労働刑務所」に送られる。やがて冤罪、誤審を含めた名誉回復の気運が高まるなかで80年5月に解放される。それから3か月後、明朗はトラック一台を借りて運送業を始め、事業を拡大。改革開放の波に乗り、広西省の成功者として名をなしていく。

日中の国交が回復し、中国大陸に残された日本人孤児を探す動きが始められたものの、文化大革命、周恩来の死去や日中両国政府の緩慢さなどから遅々として進まない。81年3月に「残留孤児訪日調査団」の47人が肉親との血縁関係確認に訪日し、日中の間に大きくクローズアップされることになった。

明朗も日本国籍の回復と日本帰国を正式に申請する。東北(旧満州)や華北地方の残留孤児たちを対象にした帰国申請が行われていたが、中国最南部に住む明朗にとって周囲の理解はなかなか得られなかった。父白朗の写真と手紙を持参して地区の公安局を訪ねても、「社会主義の中国のどこが気にさわるのか。資本主義のふところに飛び込むつもりなの?」と押し返され、逆に監視の目が厳しくなった。

墓参のために来日

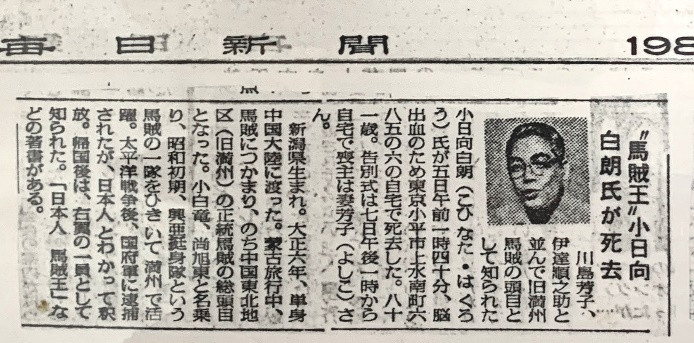

白朗と死亡記事

そのうち、白朗との文通や連絡が途絶えた。82年以降、八方手を尽くして、その原因を探ったが、手掛かりがない。そして白朗の死を知ったのは89年のことだ。張孟声が、日本に留学中の知人から日本の新聞で白朗の死を伝えていたと聞かされたのだ。白朗は7年前に亡くなっていた。

新聞のコピーを受け取ると、明朗の胸の中に悲しさ、口惜しさがいっぱいにこみあげてきた。生きていく支えであり、望みであったものが一瞬にして消えた。日々、社長室で豊かな暮らしをしていた日々がむなしくなった。

「私は父の命を引き継いでいるのだ。私の父の過去のこと一切を知りたい。そして、それを知った上で父の志を継承したい。そうすることで、私が今まで生きながらえてきた人生の残りを整理し、意義あるものにできないだろうか」

明朗は決心した。

「絶対に父親を捜しに日本へ帰る」

そうこうするうちに、白朗を主人公にした伝記『馬賊戦記』が出版され、ベストセラーになっていることを知る。原作者、朽木寒三氏を探し当て、連絡をとると、白朗の門下生、谷端義雄氏の名刺が送られてきた。

89年秋、白朗から秘かに「中国に残した妻子がいる」と聞いていた谷端氏が半信半疑のまま訪中。明朗と張孟声の二人に会い、白朗の墓参りをするように勧めた。それから3年後、明朗は墓参のために初めて日本の土を踏んだ。

中日友好城の幻

墓参を終えて明朗が中国に戻ると、周囲に地元の官僚たちが集まってきた。改革開放政策の真っただ中、中国国内の経済を活性化、外資の導入を図るために各地の官僚たちは必死だった。明朗の父、白朗が日本の政界、経済界に名を知られ、影響を与えた人物だという情報を集めると、彼らは「この広西省に日本の資金を導入してほしい」と懇願してきた。それまでの冷ややかに敵対的な眼差しを向け、厳しく監視していた時とは打って変わり、なれなれしく近寄ってきた。

「中日友好城」のイベント(マイクを手にしているのは明朗)

そして日本の多額の資金を当てにした「桂林中日友好城」の計画が立ち上がった。明朗はその代表者として担ぎ上げられた。

「あなた自身、中日友好のシンボルなんです。あなたこそお父さんの雄大な志を引き継いで、この中日両国の人民の子々孫々に至るまで、友好のシンボルになるこのプロジェクトをやり遂げるべきじゃありませんか」

周りからそう言われ、明朗も考えた。

「父が抱いた大願、大望を引き継ぐ第一歩、いよいよそのスタートなのだ」

桂林市は市の最重要事業として中日友好城のプロジェクトに対応した。その立案から用地の払い下げ、営業許可、登記登録に至るまで、すべて素通りのゴーサインがでて、ハイスピードで実行に移されていった。

明朗はその建設準備に全力を傾注し、それまで手塩にかけた会社の一切の経営活動を終結させ、300万元の現金を手にして対日本工作資金に充てた。

92年10月、「桂林中日友好城訪日視察団」の一行10人が訪日。谷端氏が代表団の接待にあたり、日本側の応援者が「中日友好城を作り上げることができたら、日本側の関係各部門はこの友好城建設を通じて多額の資金を投入、新中国の建設にひと役買わせていただく」と表明。代表団は帰国後、超特急で中日友好城の準備作業を進めた。

「中日友好城」の建設予定地

しかし、日本側の資金準備が進まない。それでも、約62万坪に及ぶ広大な土地の正式使用許可が交付され、さらに外城(外郭)約90万坪の使用許可証も発給された。「中日友好城」は、広西省の年内10大ニュースになるほど注目を浴びるが、結果的にこの計画は頓挫する。

「この計画のはったり性を確信し、ぱんぱんに膨れ上がった大風船が大音響とともに破裂する、そんな不吉な予感にいてもたってもいられなかった」

明朗は94年の末、尻尾をまいた「負け犬」のように広西省を離れ、日本にやってきた。手元の資金も経済人としての信用もすべて消えていた。しばらくたって明朗が知ることになるが、地元の関係者たちは「中日友好城」のプロジェクトで国から払い下げられた広大な土地を、いくつかの外国資本を相手に売ったり買い戻したりして、原価の数十倍に吊り上げて、巨額の利益を手に入れていたのだ。彼らにしてみれば、いったんプロジェクトが進みだしてしまえば、「中日友好城」が最終的に完成するもしないも、もうたいしたことではなかった。明朗や谷端氏は、そんなこととは露知らず、空虚なプロジェクトに踊らされていたことになる。

明朗、がんに死す

小日向白朗の墓

98年の年初、東京八王子市高尾山で『尚旭東生誕九八年忌墓前祭』が開かれた。80歳になろうかという張孟声(2010年死去)も初めて日本の地を踏み、白朗の墓前に花を捧げた。

「あなたのたった一人の跡継ぎ、明朗をこのように育て上げ、とうとう日本に連れてきましたよ」

張孟声はそう語りかけ、「唯以忘却的人生百味」と題した祭文を捧げた。白朗への思いを胸に中国での苦難に満ちた人生をたどった味わい深い文章で、全文(邦訳)を紹介したい。(祭文を表示する)

その年の夏、明朗は一人の残留孤児としての帰国を果たした。58歳になっていた。「私は日本人の子だ」「祖国日本へ帰るんだ、父のそばへ行くんだ」という切なる想いがやっと実を結んだ。

明朗は妻子を呼び寄せて日本に定住することに決めたが、自費帰国なので国費帰国者と同じ待遇を受けられない。愛知県日中友好協会の関係者などの協力や、日本語教室の責任者だった近藤昌三氏の支援をうけ、やっとのことで帰国が正式に承認された。先に日本留学させていた娘たちに続いて妻亜紀(中国名・劉亜軍)と幼い長男定松も2000年1月に来日し、名古屋市の市営住宅に入居することができた。

中国残留孤児といえば、敗戦直前、中立条約を一方的に破棄して満州に侵入してきたソ連軍によって離散した孤児が大半を占め、満州からの引き揚げ組だ。しかし、明朗の場合、中国最南端からの帰国である。従って周囲には友達も知恵を貸してくれる人もいなかった。

小日向明朗

やがて明朗はプラスチック工場での仕分けの仕事に就く。妻の亜紀もホテルのベッドメイクの仕事が見つかり、なんとか生活の目途が立った。

しかし、明朗の日本での暮らしは長く続かなかった。03年4月、病院の診察で「骨ガン」と診断され、6月に手術を受けた。すでに肺に転移していることが判明した。近藤氏の勧めで、明朗は一気に自伝を書き上げる。

それが『馬賊王小白竜父子二代 ある残留孤児の絶筆秘録』(朱鳥社 刊)。母張孟声から聞き取り、白朗の上海時代の活躍を中心に描いた第1部「小白竜伝奇」と、自らの遍歴をたどった第2部「ある中国残留孤児の自叙『奮闘記』」からなる。特に「振り返って、あなたはまだ『社会主義賛歌』を歌いますか?」との副題をつけた第2部では、激動する社会に翻弄された凄絶な人生を通して、社会主義をめぐる社会のあり方に疑問を投げかけている。

小日向明朗著「馬賊王小白竜父子二代」

B5判の罫紙に約150枚、文字数にして約6万字を超える。病院のベッドで一気に書き上げ、命をかけた力作だ。辞書も資料もないなかで、ただただ記憶を源に書いていたが、翻訳出版を手伝った近藤氏は「字の流麗さにも驚いたが、その内容は正に練りに練り上げた一編の小説そのもの、その筋運びと言い、使われている四字成語、引用の故事と言い、まさに驚嘆の連続だった」と感嘆した。

翌04年3月22日、明朗は62年の生涯を閉じた。白朗の子として上海で生まれ、その後、「日本人の子」として50年余、中国を一歩も出ることなく、苦労の末に祖国に定住しわずか4年の短い日本の暮らしだった。

いま、明朗の子、つまり白朗の孫4人(女3人、男1人)が日本で暮らす。定松は20代半ばの青年となり、元気に過ごしているという。

堂々とした自己肯定

「評伝刊行予定」

「小日向白朗の謎」と題してこれまで10回にわたって書いてきた。明治期に生まれ、中国大陸での戦乱の中、波乱万丈に生き抜き、戦後も政治の裏舞台で暗躍した白朗の人生遍歴をたどる最終段階で、「評伝刊行予定」という資料が見つかった。「小日向白朗評伝刊行会」という名で、「昭和48年7月20日」の日付が記されている。白朗が亡くなる8年ほど前で、評伝刊行計画のなかで自らをどのように位置付けているのか垣間見えて興味深い。

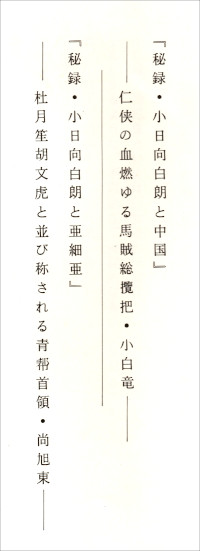

その資料によると、評伝は「秘録、小日向白朗と中国~仁侠の血燃ゆる馬賊総攬把・小白竜~」(戦前編)と「秘録、小日向白朗と亜細亜~杜月笙胡文虎と並び称される青幇首領・尚旭東~」の2部構成になっている。

戦前編は、「波乱万丈の大活劇」「決斗・決戦の凄絶図絵」「東北抗日救国義勇軍と満州馬賊の解体の経過」「諜報・謀略・遊撃隊の実相」「華北・上海の暗殺テロ団の粛清」「骨肉あいはむ民族の悲劇に対する懊悩」「上海から海賊船での決死の大陸脱出」「台湾における蒋介石の庇護」――などの項目で構成。朽木寒三著『馬賊戦記』の内容とほぼ重なっている。

その概要の説明に、

「動乱と戦乱のうずまく中国大陸で30有余年の間、決闘『31回』、死刑場破り『6回』のなまなましい体験をもつ。『それらの勝利と成功は、自分の武勇もさることながら、中国民衆の支持、同国烈士の義気、世の中を救うために生まれてきたという神の啓示と宿命観などに基づくものだ』と小日向が信じている」

とある。さらには

「彼は、まさに宮本武蔵と猿飛佐助を合わせたような、宮本武蔵を上回る武勇の人物のようにもみえる」

とも紹介している。自分のことを臆面もなくそこまで持ち上げるのか、と自己陶酔しているかのような表現に驚かされるが、白朗本人もどうやら本気でそう信じ切っていたようだ。

戦後編では、「朝鮮戦争における尚旭東配下の満州義勇軍の人海戦術の真相」「李承晩ラインの粉砕」「池田首相・特別顧問時代の悪徳政治追放と右翼の大物の粛清」「国際麻薬グループへの挑戦」「日中国交正常化の蔭の功労」「右翼・暴力団粛清宣言」「大アジア主義に基づくアジア経済共同体の建設構想」――が盛り込まれ、日本・中国・アジア秘史と強調している。

このうち、朝鮮戦争について「誤りだらけの朝鮮戦争史」「満州義勇軍の主力は興亜挺進軍の残党」「恐怖の人海戦術の実態と背景」の項目がある。朝鮮戦争時、九州に潜伏していた白朗が義勇軍に加わった元配下の馬賊と連絡をとりあっていたという伝説があるが、それを裏付ける具体的な証言などを得ることはできなかった。また「李承晩ラインの粉砕」「世界を支配するユダヤ麻薬財団――フリーメイスン・サッスーン」という項目にも何が書かれることになっていたのか、興味をそそられる。

また、自らの信条は、民族主義、平和主義、道義主義の3つの柱からなる烈々たる「仁侠」の精神だという。そして白朗は、単純な「武と勇」の人物ではなく、「文武両道の達人」「まれにみる純粋な国士」であり、現代の「怪物・怪傑」、「求道者」である、とも記している。

そのうえで白朗の存在を好ましく思わない一群について、

1.悪徳政治家、

2.国家麻薬団―フリーメイスン・サッスーンと秘かにつながる政治家グループと虚業家グループ

3.行動右翼

4.その他の大・中・小の暴力団

などをあげ、白朗を名指しして「大ホラ吹き」「赤の手先」「殺し屋」と中傷し、彼の行動を直接、間接に妨害してきたという。

白朗の死後、週刊誌に「保守政治家を最後まで脅かした。彼の死にホッとした人物は多い。無関心でいられる大物は三木(武夫・元首相)ぐらいだ」と書かれているが、政治の裏側でその存在感を発揮していた。

しかし、白朗は孤高の存在だった。後継者はいない。ただ自らの人生談義を語り聞かせる「士道会」という拳法関係の小集団が取り巻いていただけだった。この評伝刊行予定の資料を見ながら、白朗に的確に助言できる人物や編集者はいなかったのかと思えて、残念でならない。戦前、戦後の人生遍歴をまるごと自己肯定する白朗の感覚にただただ唖然とするばかりだ。自らを堂々とほめあげた評伝は日の目を見なかったが、明治から昭和にかけて太く貫かれている「大陸浪人」という気風をあらためて感じさせられた。

忘れられる馬賊の世界

白朗の特異な人生遍歴は多くの人々の関心を引きつけ、「アジアのロレンス」としてのロマンをかきたてる日本人馬賊王の物語を映画化する話は何度も浮かんでは消えた。

中国服を着た白朗

白朗と馬賊時代から行動を共にした野中進一郎氏の長男、野中雄介氏は、

「白朗の主人公にしたベストセラー『馬賊戦記』が作家の浅田次郎氏が『生涯に出会った最高の本』と絶賛しただけに、映画化の話も多かった。さまざまなプロデューサーが映画化の権利を獲得すべくアプローチしてきたが、結果的に中国の城砦都市をセットで再現するには莫大な資金が必要ということが障壁となった。映画「ラストエンペラー」(ベルナルド・ベルトルッチ監督)で世界のトップ俳優に躍り出たション・ローンも故国が舞台のこの戦記の映画化を狙っている、と朽木寒三氏から聞いた。朽木氏の話ではション・ローン自身も出演を希望しており、本人がやりたい役柄はなんと小日向の副官だった父の役(野中進一郎)だったそうです」

と語っている。

さらに日中国交回復をめぐる白朗の行動を支えた藤井信氏の長男で電通OB、藤井建氏は、

「小日向白朗は、アラビアのロレンスのようなスケールの大きな存在ですから、私が知る限り2、3つありましたよ。生前、小日向自身が『私の役は三船敏郎にやってもらいたい』と希望し、三船を使うのであれば、ギャラが払えない、ということで立ち消えになったと聞いている。もし映画化されれば、映画史に残る作品になったかもしれない」

と振り返る。

そんな中でも、長い間、映画化の構想を温めていた映画監督、港健二郎氏が日中国交回復50年を前に長編劇映画「小日向白朗~幻の満州馬賊王~」(仮題)のシナリオを完成させ、製作準備を始めている。これとは別に、白朗の周辺の人物の証言をもとにしたドキュメンタリー映画もほぼ仕上げている。「世界広しといえど、毛沢東と蒋介石の両方に強力なつながりを持った日本人はいない。その生涯と業績を世に知らせたい」と港監督は映画化に情熱をたぎらせている。

アジア主義とはなにか

晩年の白朗(自宅にて)

現代において「大陸浪人」とはなんだろうか。中国と台湾、米国という国の間に立ち、一人の人間として徒手空拳で動き回った白朗。その生涯を追いながら、あらためてそのことを考えさせられた。

「国士」という言葉がある。「国家のために身命をなげうって尽くす人。憂国の士」を意味するが、そのような存在に出会うことはほとんどない。世界各地のNGO、NPOで活動している日本の若者も少なくないが、世界に「雄飛」するというよりもそれぞれの地域に「貢献」するために地道に活動を続けている。

私の郷里(熊本県荒尾市)が生んだ革命家、宮崎滔天もまた大陸浪人の一人だった。無私の精神で中国革命の父、孫文を援助していたが、最終的に挫折し、浪曲師となる。その滔天が好んだ歌に自作の「落花の歌」がある。その一節「万国共和の極楽を 斯世(このよ)に作り建てなん」は、日本や中国にとどまらず、世界中の民衆の豊かで平和な暮らしを願った滔天の思想を端的に表している。その浪漫的な滔天の生涯に私も若いころから魅せられてきた。

アジアの民衆とともに平和主義を掲げた人は数多い。大本教の出口王仁三郎もまた一時期、満州や内蒙古で大陸浪人のような行動を夢見ていたように、さまざまな人物が中国大陸で活動し、その内容は十人十色だ。目的も違えば、人格も出自も異なる。アジアとの連帯を掲げ、アジアの人民には欧米と立ち向かう気概があると思って動いた人たちがいたのは確かだ。しかし、最終的に日本のアジア侵略の一翼を担わされていった。「アジアは一つ」を口にしていた白朗は、馬賊王を名乗りながら日本軍の特務工作を実践した。

ロシアのウクライナ侵攻は、かつての日本が満州に侵略した歴史と重ねて考えさせられる。満州事変をどう考えるのか。満州国の建国理念である五族協和はデタラメではなかったのか。国の存亡を担う生命線として領土拡大、その防衛……。自らの両親や祖父母が生きた時代を見つめ直しても、その渦中において戦争の向かう流れをどう受け止めていけるのか、難しい。人は、なすすべもなく翻弄されるようにその場所で、右往左往しながら、生きていかざるをえない。

白朗は自伝『日本人馬賊王』のあとがきで

「思えば私の奇しき四十年の大陸生活は、波瀾につぐ波瀾をもって終始した。それはまた激動して壊滅した日本軍国主義の運命の蔭に躍った一つの影法師にも似たものであった。私は知らないうちに大陸の尖兵になって居ったのかも知れない」

と述べ、こう締めくくっていた。

「最後に『アジアは一つ』といわれた岡倉天心先生の一言を、若き世代の人々に贈ってこの稿を了えることにする」

アジアの地図

いまや、そのような「アジア主義」が語られることは少ない。白朗は「アジアは一つ」と語り、アジアや世界的にネットワークをもつ華僑集団の一部に支援を得たものの、孤立の道をたどった。現在、中国の強大化にともなって米国との対立が激しさを増している。それ加えてロシア、北朝鮮の脅威もあり、日本を取り巻く安全保障の状況は深刻の度を増している。アジアの人々の連帯と共存を求める「アジア主義」はこれから新たな形で私たちの目の前に立ち現われてくるだろうか。

また白朗がいう「影法師」とは「光が当たって出来る人影」のこと。ふと、その言葉から、子どものころに影踏みをしながら友だちと帰った光景を思い出した。鬼さんに踏まれないように、一生懸命、自分の影といっしょに路上を走った。時間が経つにつれて少しずつその影が長くなり、逃げる距離も長くなった。白朗の足跡をたどっていると、そんな「影法師」を踏み続けてきたような感じにとらわれた。

白朗は自らの輝かしい武勇を滔々と語っているが、それらは政治に操られ、時代によって映し出された「影法師」そのものだ。それらが現実の社会にどこまで影響を及ぼしたかはよくわからない。「影法師」としての日本人馬賊王は、歴史の深い「闇」に消えていく淡い存在なのかもしれない。政治の「闇」は「闇」の中からでしか見えない。小日向白朗をめぐる多くの謎は、依然として「闇」のなかに残されている。

(終/連載10回完結)

いけだ・ともたか

大阪自由大学主宰 1949年熊本県生まれ。早稲田大学政経学部卒。毎日新聞入社。阪神支局、大阪社会部、学芸部副部長、社会部編集委員などを経て論説委員(大阪在勤、余録など担当)。2008~10年大阪市教育委員長。著に『読書と教育―戦中派ライブラリアン棚町知彌の軌跡』(現代書館)、『ほんの昨日のこと─余録抄2001~2009』(みずのわ出版)、『団塊の<青い鳥>』(現代書館)、「日本人の死に方・考」(実業之日本社)など。本誌6号に「辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想」の長大論考を寄稿。

参考文献の表示は こちら

コラム

- 沖縄発/「復帰50年」――招かれた占領宜野湾市・佐喜眞美術館学芸員・上間 かな恵

- ある視角/とどのつまりはホモ・エコノミクス市民セクター政策機構理事宮崎 徹

- 百葉箱/小日向白朗の謎(第10回)ジャーナリスト・池田 知隆

- 投稿/博士たちの著作権問題本誌読者・吉元 蕗子