論壇

三井三池炭鉱炭塵爆発から60年

敗れざる者の豊かさ──「三池」を抱きしめた「半未亡人」たち

ジャーナリスト 池田 知隆

戦後最悪の炭鉱事故・労災事故とされる三井三池炭鉱の炭塵爆発。死者458名、一酸化炭素(CO)中毒患者839名というこの大惨事は、1963(昭和38)年11月9日、三池炭鉱三川坑で発生した。それから60年経った。CO中毒の後遺症で苦しむ患者を抱えながら離別もできず、「半未亡人」といわれた女性たちは、理不尽さに耐え、「三池」を抱きしめながら生き抜いた。そんな気高く、たくましい人たちの姿は私にとって社会を考えるうえでの指針だった。

魔の土曜日

炭塵爆発による黒煙

「ド、ドーン」。土曜日の午後3時12分。国鉄(現JR)荒尾駅前で自転車店を営む自宅の2階で寝転んで本を読んでいると、大音響とともに家がグラリと揺れた。ちょっとやそっとの音ではなく、度肝の抜くような爆発音だった。

家を飛び出すと、約2、3キロ先の小高い四山公園の向こうから真っ黒な煙がキノコ雲のようにもうもうと噴き上げていた。高さ100メートル以上に及び、空に墨をまいたようだった。中学3年の秋、そのとき見た光景は脳裏にしっかりと焼き付いている。

三井三池炭鉱は、福岡県大牟田市と熊本県荒尾市の県境にある日本最大の出炭量を誇る炭鉱だった。炭層が有明海側に傾斜し、時代とともに坑口が山側から海側へ移り変わり、当時、有明海の海底350~450m付近で約1400人の労働者が従事していた。

爆発の発生現場は三川坑の第1斜坑。爆発を引き起こす可能性があるほどの炭塵が堆積したところに、連結が外れた鉱車が脱線、暴走。そのため炭塵が舞いあがってできた炭塵雲に車輪の摩擦熱か高圧ケーブルの火花などが着火、爆発した。爆風と炎があちこちで落盤を引き起こしながら一酸化炭素が坑内に充満していった。死因の内訳は、爆死した20人を除き、あとの438人はCO中毒死だった。犠牲者が最も多かった荒尾市側の炭鉱住宅に住む労働者だった。

「あそこんとこも、親父さんが死なしたたい」

「兄さんがまだ見つからんごたる」

爆発で父を失い、沈み込んでいたN男。CO中毒で植物状態になった兄の姿に呆然としていたM子……。校区内に炭住街を抱え、事故で父や兄を失った同級生は多く、週明けの教室は重苦しい空気につつまれた。長い間、暗い地底にひそみ、奇跡の生還をはたした人たちの中に父を見つけ、一転して喜びにひたる友人もいた。

どうしてこんなことが起きるのか。私にはよくわからないまま、たまらない気持ちでいっぱいになるだけだった。

爆発が起きたその日の午後9時40分ころ、神奈川県横浜市鶴見区の国鉄東海道本線で死者161人を出す鶴見事故が発生した。東海道本線を相互走行していた横須賀線の上下電車と貨物列車による二重衝突である。

優良鉱山と国鉄幹線で同時に起きた大惨事。「血塗られた土曜日」「魔の土曜日」と呼ばれ、高度経済成長へ踏み出した日本列島がまるで大きな「しゃっくり」でも引き起こしたかのようだった。

石炭から石油へとエネルギー政策の大転換が起きており、三池では炭鉱の合理化の嵐が吹き荒れていた。1960年の安保闘争のころ、三井鉱山は1278人の指名解雇を通告し、三池労組側は無期限ストに突入し、「総資本対総労働」と呼ばれる争議へと発展した。やがて首切り反対と生産再開をめぐって組合が分裂、組合内での対立が激化した。「みんな仲間だ、炭掘る仲間……」と労働歌に歌い、互いに暮らしを支えあった人たちの間は二分され、激しい憎悪が広がっていった。

爆発事故はそれから3年後のことだった。「去るも地獄、残るも地獄」といわれた炭鉱労働者たちにどのような暮らしが待ち受けているのか。そのころ、私は初めて「社会」の現実を知ったように思える。

保安無視の生産第一主義

この大事故に三井鉱山はこんな声明は出していた。「炭塵大爆発というのは、全山爆発になりやすい。それが458人の死者にとどまったのは、むしろ三池炭鉱の保安が良かったことの証明である。したがって、石炭合理化政策の姿勢をなんら変えることはない」(西日本新聞 1963年11月13日)。後に目にした記事だが、人命よりも経済優先の姿勢が明確に示され、この言葉に貫かれた冷酷な資本の論理に怒りを覚えた。

そのころ、(最先端の優良鉱山とされていた)三池炭鉱に限って炭塵爆発事故など起きるはずがないとの安全神話があった。だが、坑内を清掃し水を撒いて湿らせておくという簡単な炭塵爆発防止策が、争議後はほとんど実施されなくなった。事故が起きた第一斜坑の安全要員は、17人からたったの2人に減らされ、減った分の要員を採炭作業に充てていた。

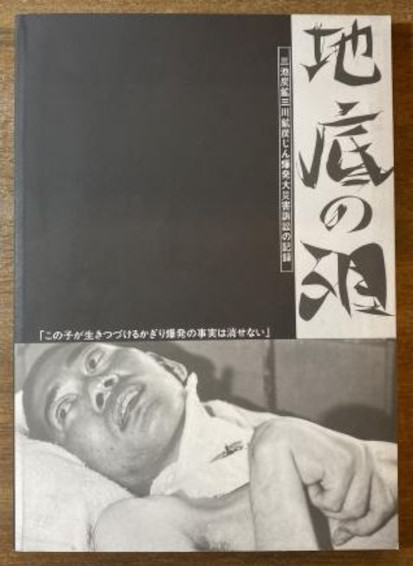

『地底の泪』は、「三池炭鉱三川鉱炭塵爆発大災害訴訟の記録」(三池CO大災害訴訟沖原告団、1993年11月)

事故の原因をめぐって九州工業大学教授(当時)の荒木忍氏が「保安無視の生産第一主義」をあげる一方、三井三池炭鉱側の学者は「不可抗力による事故」と反論した。福岡県警察・福岡地方検察庁は、荒木忍氏の鑑定結果をもとに三井三池炭鉱幹部を起訴しようとしたものの、起訴に積極的な福岡地検検事多数が突然転勤させられた。新たに構成された福岡地検検事グループは、事故原因の科学的な立証はできない、として三井三池炭鉱幹部については不起訴処分とした。「政治」が「司法」の領域に露骨に踏み込んできた。

労働組合の弱体化や安全軽視を伴った効率化がどんな事態を引き起こすか。それは後のJR福知山線脱線事故という大惨事からも見て取れる。閉山が相次いだ九州の中小炭鉱から炭鉱労働者たちが職を求めて流れていった原発の労働現場はどうなっているのだろうか。福島第一原発の事故を通して、安全神話の崩壊、経営効率至上主義、情報捏造・隠蔽といった国や企業の体質が相変わらず露呈した。いまもなお、この炭塵爆発から学ぶべき教訓は少なくない。

「三池」を抱きしめる「半未亡人」

爆発後、亡くなった被災者の遺族に弔慰金40万円、葬祭料10万円が支払われた。働き手を失った遺族の無念さは言うに及ばないが、後遺症を患った被害者の家族も地獄に叩き落された。

重症患者の宮嶋重信さん(当時23歳)は、強直性痙攣が起きて植物状態となり、10年後に亡くなったが、通常は平均1300グラムある脳が860グラムに萎縮していたという。比較的後遺症が軽い患者の場合も、性格が激変し、家族に暴力をふるったり暴れたりした。もの忘れもひどく、子ども同然になった患者も少なくない。周囲からは「ガス患」と呼ばれて差別も受けた。

とりわけ「三池の半未亡人」といわれたCO患者を抱える家族(妻)の苦しみはひときわ過酷だった。「未亡人」とは、「夫がなくなったあとも生きている」という響きがあり、いい言葉ではない。ここでいう「半未亡人」とは、植物状態になったり、いつも頭痛を訴えたりする夫や子どもたちを抱え、離別して一人になれない、ということを指していた。「たった一度きりの人生をこんな形で過ごしたくない」と新しい生活を求めて、家族を捨て、街を去る人もいたという。しかし、一方で厳しい現実を引き受けて、懸命に生活を支えている若い人たちが確かにいた。

坑底で座り込む女性たち

私は地元に開校したばかりの国立有明高専に進学し、4年生の夏のことだった。67年7月、CO中毒患者の救済を定めた特別立法の通過を願い、女性たち75人が坑内に入った。事故から3年後、ほとんどの被災者がわずかな一時金で労災補償を打ち切られる。悲惨な生活に耐えてきた被災者家族は、「被災者を解雇するな」「体調が戻るまできちんと治療してほしい」と訴えるためだった。

地下350メートルの坑底での6日間もの座り込み。このとき、会社は彼女たちへの食べ物や水の差し入れを一切禁止するという無慈悲な対応をとった。一刻も早く地上に上がってほしいから、という名目だったが、それだけの苛烈な行動をしなければならないほど、女性たちは追いつめられていた。

「あの座り込んでいる人たちのこと、どう思う」

そのころ、友人にそう問われて、答えに窮した思い出がある。

<ぼくだったら、どうするのか>

後遺症に苦しむ家族を抱え、長く続いていく人生の重さを引き受けられるだろうか。ひょっとしたら、逃げてしまうかもしれないな、という思いがよぎったためだ。

<たった一度の人生。もっと世界を見て回りたい、という衝動を抑えきれないかもしれない。ぼくは卑怯者だろうか>

技術者をめざしていた18歳の私の心は揺れた。もっと社会を広い視野から見つめたいとの思いが募った。

「炭鉱(やま)の女」の気骨

真っ暗な坑内で命がけの座り込みをする妻たちもいれば、新婚時代と同じ愛情で夫のリハビリを続ける妻もいた。自らが生きた証しとして全患者の生と死の記録を残そうとする女性もいた。そんな中でも、松尾蕙虹(けいこう)さんは強烈な存在感を発揮した。

松尾蕙虹さん(2014年12月)

1931年、大牟田市生まれ。松尾さんの夫修さんはCOガスの中を長時間さまよい、その後遺症で性格が変わり、暴力をふるうようになった。もの忘れもひどく、子どものようになった。修さん35歳、蕙虹さんは32歳だった。8歳と5歳の2人の娘がいた。その暮らしは凄絶で、松尾さんはこう語っている。

「主人が発作を起こす時は、あたしが上から乗っとって、子どもたちに『布団を引きずり出しておいでー』って、押入れから掛け布団を出させて、それを頭からすっぽりかぶせるわけですよ。

何でもはねのけて暴れるからですねぇ。しばらく上から押さえといて、目に光が入らないと徐々におさまっていくんです。夏とか暖かい時はもう主人が暴れ出したら、家の中に閉じ込めといて、外から鍵かけてですね、親子3人逃げ出して、発作がおさまるまで」

(「松尾蕙虹-三井三池炭鉱・立ち上がる妻と母たち」熊谷博子、『ひとびとの精神史第3巻六〇安保 1960年前後』岩波書店から)

日々の苦しい暮らしをめぐってこんな詩も書いている。

半未亡人

それは昭和38年11月

あのいまわしい爆発で CO患者となった夫をもつ

あなたを呼ぶ代名詞

あれから4年の才月を経ても

頭痛、耳鳴り、難聴、ものわすれに苦しみ

幼子のように あなたの腕の中に 眠る夫に

妻として 女としての 喜びもなく あなたは

深い悲しみに おちこむ

その悲しみのなかから あなたはひとつの光をもとめて

もがき 苦しんでいるのだ

半未亡人

どんなに苦しみもがいても あなたは生きねばならぬ

それは あなたにも二つの 宝石があるから

あなたの笑顔を待つ 二つの分身の未来のためにも

あなたは生き 斗うのだ

半未亡人

勇気を出すのだ 苦しみは あなただけのものではない

合理化の嵐にさらされている 多くの仲間と歩く限り、

あなたは一人ではないからだ

力強く 歩くのだ 前を向いて 力強く

「泣き寝入りしたくない。患者に向き合う妻たちも被害者のはずだ」と松尾さんは、妻と母の立場から家族の会を結成する。労災法を学び、謝罪と妻への慰謝料も初めて請求し、被害者の夫と子どもを抱えて闘う妻の姿を世に問いかけた。

72年11月、松尾さんら2家族4人が三井鉱山に対して1億円の損害賠償請求訴訟を起こす(通称「家族訴訟」)。当初、労組は「遺族には損害賠償の時効があるから裁判できないのに、一部家族だけが裁判を起こすのは分裂行為」と反対したが、その後、労組も総額878億1700万円の損害賠償請求訴訟(通称「マンモス訴訟」)に踏み切る。しかし、家族裁判では「妻たちの苦しみは死に値するほどのものではないから、慰謝料を請求できる権利はない」として棄却。家族の慰謝料を支払わせた水俣病裁判とは大きな差があった。そのことに納得できない松尾さんは、修さんが94年に66歳で亡くなった後も裁判闘争を続けた。

97年3月30日、三井鉱山は100余年の歴史を閉じる。大災害発生時に被災者・家族・遺族らと結んだ企業内補償である「三池CO協定」は一方的に破棄された。裁判は紆余曲折のあと98年1月、最高裁で敗訴が確定、事故から34年余を経て決着した。

被災者には症状にあわせて65万円から330万円、亡くなった人には400万円の賠償が認められたが、家族への賠償は認められなかった。だが、爆発当時、大量の炭塵が坑内にたまっており、事故の原因は三井鉱山にあると立証され、松尾さんの裁判闘争によって炭塵爆発事故で隠されていた事実の多くが明らかになった。

爆発から50年後、「失われた夫の脳」の代わりをはたし、たくましく生きてきた妻たちの姿は、NHK・ETV特集『三池を抱きしめる女たち~戦後最大の炭鉱事故から50年』(2013年11月30日放映、NHK福岡局制作)によって広く知られることになった。この映像制作にかかわり、映画『三池―終わらない炭鉱(やま)の物語』(2005年)の監督でもある熊谷博子さんはいう。

「(松尾さんという)この類まれなる “炭鉱(やま)の女” がいなければ、日本の現代史は、また少し違う方向へと向かっていたのかもしれない」

敗れざる者の豊かさ

炭塵爆発の犠牲者の慰霊を巡っても三池労組と新労組の対立が続いた。三池労組側は荒尾市の有明成田山大勝寺、新労組側は大牟田市の延命公園にそれぞれ慰霊碑(「三川鑛大災害殉職者慰霊碑」)を建立、追悼式を催してきた。

2015年7月、世界文化遺産として登録が決定した「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」に三池の宮原坑や万田坑、三池鉱山専用鉄敷跡が含まれた。しかし、三川坑は世界遺産の対象とされなかった。それでも、「犠牲者全員を刻銘する慰霊碑を建てたい」という市民たちは息長く訴え続け、19年に地元まちづくり団体も加えた「三川坑に慰霊碑を建てる会」が結成。クラウドファンディングで建立費用を募集すると、目標額の500万円を超す1250万円が全国から集まった。

三川坑跡に建立された慰霊碑

57年目にして20年11月9日、三川坑跡に建立された「三川坑炭塵爆発慰霊碑」。縦1・9メートル、横5・17メートルの御影石製。事故の死者458人全員の氏名と当時の年齢(19~55歳)が刻まれている。そのうち20代が1割の44人を数え、16人は年齢が判明しなかった。

そしてこの秋、三池炭塵爆発から60年を迎える。CO中毒の後遺症で苦しむ人はいまも入院、通院あわせて約40人いるという。

松尾さんは92歳となり、ケアハウスで暮らしている。「半未亡人」たちは齢を重ね、白髪が目立ち、老いてきた。若かったころの姿が浮び、一瞬、「立派に生きてこられたけど、寂しくはなかったのだろうか」という思いを抱くこともある。だが、それはまったく余計な憶測で、「事故の悔しさや怒りはあっても、家族一緒に過ごせて、後悔はありません」とにこやかに語る彼女たちの言葉に胸を突かれた。事故前の優しかった夫や兄の面影を大切に心にしまい、ずっと寄り添っている女性たち。そこに人間の尊厳、偉大さ、美しさを感じた。

11月10日、大阪で開かれる60周年集会では音楽劇「黒いかがやきの道-女たちの144時間座り込み」が上演され、理不尽な人生を強いられた妻たちがふたたび、舞台の上によみがえる。60年という過ぎ去った歳月を振り返ると、ふと、インディオの諺が脳裏をよぎった。

勝つこと知っている者は

富や権力や名誉を手に入れる

敗れることを知っている者は

天と地と海を手に入れる

人が強者にあこがれること自体は決して否定しない。それを目指すのもいい。だが、強さに驕るものがいかにもろいものであるか。逆に、敗れることを知りながら生き続けることもいかに勇気がいることか。そのことをしみじみと教えてくれる。

三池の「半未亡人」たちは、他人の苦しみや悲しみに同情する能力を豊かに備えていた。それこそが本当の心の豊かさというものなのだろう。勝つことも敗れることもあまり意識せず、淡々と見ることに徹してきた私は、はたして何を手に入れることができたのだろうか。地底で涙を流し、不条理な社会に耐え、たくましく気高く生きた人々を思いやる感性だけは失わないでいたい。

いけだ・ともたか

大阪自由大学主宰 1949年熊本県生まれ。早稲田大学政経学部卒。毎日新聞入社。阪神支局、大阪社会部、学芸部副部長、社会部編集委員などを経て論説委員(大阪在勤、余録など担当)。2008~10年大阪市教育委員長。著書に『謀略の影法師-日中国交正常化の黒幕・小日向白朗の生涯』(宝島社)、『読書と教育―戦中派ライブラリアン棚町知彌の軌跡』(現代書館)、『ほんの昨日のこと─余録抄2001~2009』(みずのわ出版)、『団塊の<青い鳥>』(現代書館)、「日本人の死に方・考」(実業之日本社)など。本誌6号に「辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想」の長大論考を寄稿。

論壇

- 民主主義への信頼が揺らぐドイツ社会在ベルリン・福澤 啓臣

- 三井三池炭鉱炭塵爆発から60年ジャーナリスト・池田 知隆

- 生命倫理は高校でどう教えられているのか(中)元河合塾講師・川本 和彦

- なぜ群馬で朝鮮人虐殺は起きたのか「新聞うずみ火」記者・栗原 佳子

- みどりやと「サブカルチャー」(上)フリーランスちんどん屋・ライター・大場 ひろみ

- XXXXXXXXXX・藤井 幸之助