コラム/ある視角

身体化している性別の「美学」!

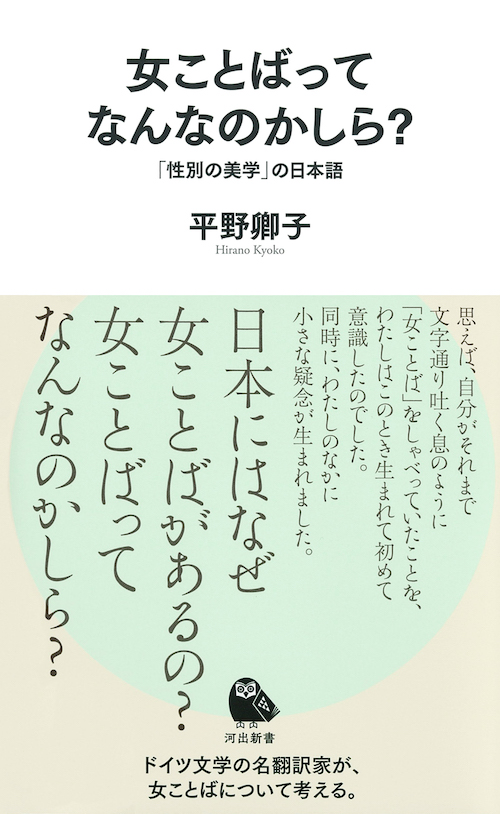

『女ことばってなんなのかしらー「性別の美学」の日本語』(平野卿子著/河出新書)にふれて

無職隠居老人 中井 良 / 本誌編集委員 池田 祥子

Ⅰ 評者 中井 良

本書は、ボーボワールの「女は女に生まれない、女になるのだ」という有名な問題提起を、具体的に「女ことばの解明」を中心に解説したと言っていい書物である。しかもこれを優しい話しことばで、小学校高学年から上の、あらゆる世代のあらゆる女性・男性が分かるように書かれている。だから誰にでも読んでもらいたい、誰でも読める書物である。しかも徹底的に具体的である事が、本書の強みである。抽象的曖昧さを残していない。読む者にはっきりとした、確実で有効な「自己の解明」をしてくれる。

自分とは何だったのか。なぜこんな感情を持ち、こんな価値観を持ち、そして迷い、苦しんでいるのかを示し、さらにその解決への「ヒント」を与えてくれる。それはこの激動と混迷の時代に生き、個が限りなく非力化・無力化されている状況にあって、それでも自分の自覚と努力しだいで少しは事態の進行を改善できるかも知れないという、ほのかなそして明るい「希望であり光」でもある。実存としての自分、歴史的流れとしての親・兄弟、今生きている友人、職場の仲間、日本の人々、そして国境を越えた世界中の女男・男女のペア、その有り様の「幸福への道」を解き明かしている。

『女ことばってなんなのかしらー「性別の美学」の日本語』(平野卿子著/河出新書/2023年/946円)

本書は、新たに「世界と人間」を読者に「再認識」させる。まっさらの純粋な自分なんて存在しない。自分は、言葉や生活様式を通して、成長するにつれ、どんどん他者が知らぬ間に自分の中に入り込んできて、深い心の部分・無意識層に忍び込み、ある価値観を植え付けられた存在なのだということが分かる。しかもそれが純粋な自己であるかのような顔をして居すわり、自己の感情を左右し、常に語りかけてくるのだ。自己の中の侵略者・異物である。

それを著者は見事に、民族の言葉というインベイダー・国家という「統括権力」として、その存在をあぶり出している。それは差別を共有させ、敵を作り出し、特権を認識させる。「共同幻想」という枠の中に全ての人間を包み込むのだ。言葉は暮らしの中で自然発生するだけではなく、国家という権力の歴史的・文化的生産物でもある。当然のこと、それは「支配層の利益」を創出するように体系化され創られたものだ。これは世界共通の歴史的事実であるだろう。こんな事もわかりやすく説明されている。

「女は女に生まれない、女になるのだ」という概念は、返す言葉で、「男は男に生まれない、男になるのだ」と同義である。これは世界を構成するのが女男・男女であるという意味で同値なのだ。だから女があらゆる差別・偏見・強制等々に生まれながらにして付き合わされるのと同じに、男はその反映として、謂れのない男の特権、男尊女卑、優越性などの意識を知らぬ間に持ってしまう。女に馬鹿にされることが、その理由からではなく、ただ単に男であるというだけの理由から怒ってしまう自己を創り出す。これは不幸なことだ。

世界を共に創り合う人間同士が、支配・被支配という枠の中に閉じ込められていて、どう理解し協力し合えるというのか。生涯にわたる利益相反の家父長的男女役割分担の桎梏。自由で平等で共同であった恋愛関係は、いつの間にか支配・服従関係へと転換し、歪み、崩壊し、消滅してしまう。言い返せない関係からは、わかり合い協力し合うという「共に生きる喜び」が永久に消失する。不幸な、国家に強制された「奴隷ペア」でしかなくなってしまう。この意味で女男・男女とも同じなのだ。だからこそ私たちは、成りたい自己、自由で平等なそして共生し合う自己として、自分たちを、共に創り直し、解放し、再度復活できる。

民主主義の根幹である「自由・平等・共生」を、私たちはすぐにでも生き始めることができる。「女の解放」は、同時に「男の解放」である。私たちは解放の同志なのだ。作為された自己を改革しよう。国境や民族を超えて、今こそグローバルな視点でもう一度生き直そう。それはどんなに年を取ってもできるのだ、と国際感覚のすぐれた著者は示唆している。

「国家以前の原始」の長い時間、私たちは何と彩りある豊かな人生を人類として生きてきたことか。支配と被支配という関係が国家に生じた時点で、この平等と自由と共生が一変してしまった。だから今一度生き直そう、それはできるのだ。彩り豊かな、自由で平等な、幸せな日々を送れる私たちとして何度でも生き直そうよ。こう著者は訴えているように思える。

Ⅱ 評者 池田祥子

本書を開くと、「はじめに」の頁に書かれた次のような言葉が、いきなり目に飛び込んでくる。

「とっとと失せろ、この野郎!貴様は疫病神だ、もとのドン底生活に戻れ!」

これは、著者が30年ほど前に訳していたドイツの小説の一場面。言うまでもなく、男同士の殴り合いの場面で発せられた男の言葉である。

しかし、著者は、自らは使うことのない「罵倒する場面」での「男ことば」に、訳しながら思わず、「カイ、カン!」(快感!)(映画『セーラー服と機関銃』の中での薬師丸ひろ子のセリフ)と呟いたとのことである。

確かに、女自身も「男勝り」の啖呵を切ってみたいと思うこともあり、それを口にした時の爽快感、まさしく「カイ、カン!」を身体一杯感じることも嘘ではないだろう。

しかし、現実には、特に人前では、どうしても「女ことば」を使ってしまう。「ことば」は、それこそ体と心と一体化しているために、自分に馴染んでいない言葉を使うのは難しい。

『女ことばってなんなのかしら?』という書名を新聞紙上で見かけた時、もちろん私も気になって、すぐに切り取り、ファイルに挟んでいた。しかし、『女偏の漢字一覧』とか(「嫉妬」「嫁」「姑」「娼婦」「媚」etc.)、言葉や文字での女性差別の例(「妾」「淫売」「行かず後家」「売れ残り」「出戻り」「はすっぱ」「あばずれ」etc.)は、これまでにも嫌というくらい読んで来たつもりだったから、今更、重ねて買うこともないかな・・・と漠然と思っていた。

そこへ評者1の中井氏から、「ともかく面白いから読んでみたら!」と、別件での電話のついでに勧められたのだった。

という訳で、この本の内容をつまみ食い風に紹介しようと思う。それには、一応全体の章立てだけは以下に記しておくことにする。

女ことばは「性別の美学」の申し子

人称と性

日本語ってどんなことば?

西洋語の場合

日本語にちりばめられた性差別

女を縛る魔法のことば

女ことばは生き残るか

「美学化」されている日本の「女ことば」

男/女の二分化とそこでの女性差別は、必ずしも日本だけの特有のことではない。不思議なことに、そのことはほぼ世界に普遍的なことである。ただし、その具体的なあり様は、それぞれの国や地域で(当然、宗教や言語・文化によって)異なっている。

本書の著者が〝「性別の美学」の日本語”というサブタイトルを付したのは、ドイツの日本文学研究者であるイルメラ・日地谷=キルシュネライトの『性別の美学』がヒントを与えてくれたそうである。

ドイツの日本文学研究者イルメラは、日本で暮らした時の困惑を次のように語っている。「日本に来て日々驚かされたのは、日本社会においては人々の行動規範や自己理解や世界観が当たり前のように性別の違いによって区別され、美学化されている様子であった」(p.6)。

たとえば、男子ならば「ああ、腹、減った!」という所を女子は、当たり前にかつ自然に「あら、おなか、空いた(わ)」と言う。そして、それが「自然」であり「普通」であり、女子の「美しい」言葉として発せられ受け止められるのである。男子ならば当たり前の言葉を、女子がそのまま、「あ~、腹、減った!めし、食いたい!」と言ったとしたら、途端に「何?!お行儀の悪い!下品でしょ!」と叱られる。周りの人もみんなそういう目で見てしまうし、当人も、大抵は「芝居風」だったり「不貞腐れた」結果だったりもする。

本書はあくまでも「ことば」に焦点を当てているのだが、日本ではその他、歩き方、座り方、モノの持ち方、などの動作、さらには喜怒哀楽の表情から、髪型、衣服や持ち物の「色」等々、「当たり前に」定式化され、身体化される「性別の美学」もある(かつては、強固にあった)。したがって、少し前までは、学校の制服や持ち物等々が男女別の「校則」として定められ、それらが「少年・少女」の「美しい姿」として共有されてもきたのである。(もちろん、現在でも、多少の見直しはありながら、完全に「男女別」が無くなった訳ではない。)

男と女で違う「一人称」

学校でまず最初に出合う外国語としての英語では、「I」は一人称代名詞、「You」は二人称代名詞、それ以外の人を指すのは三人称代名詞「He, She」。

英語に倣って、私たちは日本語の「わたし」を「一人称代名詞」と受け取っているが、著者は「まるで違う!」と言う。なぜなら、英語や西洋語の一人称は、きっぱりと!一つだけ。英語では「I」だけ!形容詞などはまったく付かない。ところが日本語では、「のんきなわたし」から始まって、「すてきなあなた」「元気な彼女」等々、一人称だけでなく、二人称、三人称にも、自由自在に形容詞が付けられる。つまり、一般的な「名詞」と変わらないのだと。

さらに、一人称に焦点を当てると、日本語では、何と次から次に一人称言葉が出て来る。「わたし(わたくし)」「僕」「俺」「われ」「自分」「小生」古いものとしては、「吾輩」「拙者」「それがし」「あっし」「わし」。ただし、よく見るまでもなく、これらはほとんど「男ことば」としての一人称である。「女ことば」としては、「わたし(わたくし)」「あたし」だけ。

つまり、女の一人称は「わたくし(わたし、あたし)」のただ一つだけ。しかもそれは男女共有語なのだ。男性は、時と場合、または相手にする人に応じて多様な一人称があるというのに・・・。

ただ、日本の女たちは、「わたし(わたくし)」という一人称をしっかと我が物にするというより、幼い時は自分の名前で「ちかちゃんはね」と言い、長じても「あたし、あたい」「うち」と少し甘えて、母親になると、子どもに向かっては専ら「お母さんはね、ママはね」という言葉で用が足りてしまう。まさしく、儚く漂う「女の一人称」である。

蛇足ながら、さらに言えば、曖昧な「女の一人称」ゆえに、結婚後は、夫から「おい!」で済ませられたり、他人に「うちのヤツ」と紹介されたりする。

それと関わる話であるが、本書で、松村英子の『僕はかぐや姫』(1990年)が紹介されている。この当時、一部の女の子が自分のことを「僕・ボク」と呼ぶ風潮を背景にした小説である。この「僕っ娘」こそ、性別に関わりなく女の一人称を模索した一つの抗いだったのであろう。『僕はかぐや姫』の主人公は、最後には「甘さ」や「湿りっけ」を感じさせる「あたし」ではなく、意識して唇を合わせる「わ」の音とともに「わたし」という一人称を選び取って終わるのだそうだ。

女ことばも女性差別も、日本の伝統ではない!

「伝統」という言葉は、もともと難しい。何を根拠にしているのか、人によって様々に変わり得るからである。ただ、日本では明治維新以来、天皇を中心とした「大日本帝国」が樹立され、年号も神武天皇以来の「皇紀」が使用され、「皇紀2600年」(1940年:昭和15年)祭など、一つの「伝統」が創り上げられた。

ただ、同様に、優しく美的であると喧伝される「日本の女ことば」も、言語学者の中村桃子によれば、

― いま、私たちが『女言葉』と認識している「だわ」「のよ」といった言葉づかいの起源は、明治時代の女学生の話し言葉です。ただ、当時は正しい日本語とは扱われず「良妻賢母には似合わない」「下品で乱れた言葉」だと、さんざん非難されていたのです。(しかし、その後、)

― 「女と男で異なる言葉遣いをする」のが日本語のすばらしさであるとされ、多様な言葉づかいの一部だけを「女言葉として語る」ことで、概念が生み出されました。 / 戦後は日本のプライドを取り戻すため、女言葉はさらに称賛されるようになります。その中で、「女学生のはやり言葉」だったはずが、起源を捏造され、「山の手の中流以上の良家のお嬢さまの言葉」だったと喧伝されるようになります。(「朝日新聞」2021年11月13日)(p.18)

また、中村桃子は『女ことばと日本語』で、「江戸時代までは、女と男のことば遣いはあまり変わらなかった」と、古代日本からの女性の地位や「ことば」をフォローしている。

さらに、16世紀に来日したポルトガル人宣教師ルイス・フロイスも、日本の女性が西洋の女性よりもずっと自由に生きている姿に眼を見張っていた、と。

― 日本の女性は処女の純潔を少しも重んじない。それを欠いても名誉も失わなければ結婚もできる。(『ヨーロッパ文化と日本文化』)

以上のように歴史を辿っていくと、女性の地位が大きく変わったのは1898(明治31)年の民法で「家制度」が制定されて以降である、ということが明らかになるという。しかも、天皇家において、「女帝が否定され、皇位継承権を男系男子に限った」のは1889(明治22)年以降のことである。

したがって、著者は、改めて「女ことばも女性差別も、日本の伝統ではない!」と力を込めて言うのである。

そのことで、今の私たちは元気をもらうのだが、ただ、明治・大正・昭和・平成・令和と続く150年から120年あまりの時間の中で定着した、日本の「女ことば」や「女性差別」の実態の根強さに、いま一度、本気で対峙しなくてはならないのだろう。

その際に、本書でも指摘されているが、1970年代の欧米に広まったフェミニズム運動は、確かに日本でも「ウーマンリブ運動」や「女性学」の提唱など、社会的に注目されはしても、ヨーロッパのように社会を変える力には及ばなかった。また、毎年発表される「世界経済フォーラム」での「ジェンダーギャップ指数」では、2022年146カ国中116位。中国や韓国よりも低く、G7では最下位である。ちなみに10年前(2012年)は101位だった。形式的な順位競争に一喜一憂するのも情けないが、ただ、世界的に「置いてきぼり」を食っているのは事実である。

そのことの原因・理由と思われることについて、本書は、「日本の女言葉の美学」と並んで、「戦後憲法の〝形の上での”両性の平等」および「家庭内での女の、①行動の自由と②お金管理の自由」を上げている。

「亭主、丈夫で留守がいい」と嘯く日本の家庭内の女たちの「自由」と「不自由」!

やはり、いま日本の女たちに求められているのは、本書の著者の言う通り、「誰に対しても〝きちんと自己主張すること!”」・・・そこから、新しい時代の「多様な自己」もまた生きやすくなるだろうし、「日本の美学」もまた、新しく作り替えられるに違いない。

なかい・りょう

1948年生。 加速度的なバーチャル化に孤立する現代人の、蝕まれいく「主体の混迷と崩壊」に警鐘を鳴らす無職の隠居老人。

いけだ・さちこ

1943年、北九州小倉生まれ。お茶の水女子大学から東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。元こども教育宝仙大学学長。本誌編集委員。主要なテーマは保育・教育制度論、家族論。著書『〈女〉〈母〉それぞれの神話』(明石書店)、共著『働く/働かない/フェミニズム』(小倉利丸・大橋由香子編、青弓社)、編著『「生理」――性差を考える』(ロゴス社)、『歌集 三匹の羊』(稲妻社)、『歌集 続三匹の羊』(現代短歌社、2015年10月)など。

コラム

- 沖縄発/沖縄で生まれた私の自分探し沖縄の基地を考える会・札幌・とぅなち(渡名喜) 隆子

- 発信/子どもを取り巻くさまざまな貧困保育士・林 えり子

- ある視角/身体化している性別の「美学」!本誌編集委員・池田 祥子