特集●労働法制解体に抗して

高プロ・非雇用が「労働者」を駆逐する!

「働き方改革」の行き着く先

東京統一管理職ユニオン委員長・本誌編集委員 大野 隆

1.「働き方改革一括法」の成立

2.徹底した規制緩和としての「働き方改革」

3.長谷川提言と『新時代の「日本的経営」』

4.雇用対策法の改訂に込められたもの

5.雇用関係によらない働き方

6.「柔軟な働き方」に抗して

7.労働者の世界を守り、労働組合は「団結権の拡大」を!

安倍政権の「働き方改革」をめぐる議論の中では、高度プロフェッショナル制度(高プロ)ばかりが話題になり、それを含めた今後の雇用政策がどこへ向かうかについては、必ずしも問題にならなかった。ここでは、一方で高プロが労働基準法を食い破り、他方で、請負・個人事業主などと、雇用労働者を労働法制の保護を受ける「労働者」から引き剥がしていく動きに反撃し、「労働者」の権利を守る闘いの必要性を訴えたい。

1.「働き方改革一括法」の成立

6月29日の参議院本会議で、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる「働き方改革一括法」)が可決、成立した。実際に改定される法律は、労働基準法、じん肺法、雇用対策法、労働安全衛生法、労働者派遣法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート法)、労働契約法(20条の削除)の8本である。

内容も多岐にわたり、国会での審議も極めて不十分だったと思われるが、政府・与党の強引な国会運営で、成立を見た。データの不備問題で裁量労働制の拡大は削除されたが、その他は全く修正されることなく、政府提案そのままで通ったのである。付帯決議は付けられたが、実効性がないことは明らかだ。

一部労働界でも「残業の上限規制が労基法で明文規定されるから好ましい」との評価があるようだが、それは的外れだ。規定される上限は、「1ヶ月の残業100時間、2~6ヶ月平均した残業時間1ヶ月80時間」で、現在でもそれを越えれば過労死を認定される「過労死基準」だからだ。要するに過労死するまで働いてもよいということになるからだ。

「高度プロフェッショナル制度」は残業代ゼロで定額働かせ放題と言われるが、それ以上に、労働時間の規制を一切はずされた(つまり使用者によって無限に働かせられる)「労働者」がつくりだされることが深刻だ。使用者に使われる労働時間と自分自身の生活時間の区別がつかなくなることは、すなわち奴隷労働になるからだ。

この制度では、4週間で4日の休みがあれば、残りの24日間は全く休みなく働き続けることもあり得るという。人事権も業務の決裁権もない労働者に対し、労働時間規制を外し、成果を求めるとなれば、長時間労働は必至だ。「成果で報酬を払う」などと言われるが、成果に応じた報酬を義務付ける規定はどこにもない。「働かせ放題・過労死促進法」なのだ。

非正規労働者に期待を抱かせる「同一労働同一賃金」だが、法律にはその言葉はどこにもない。運用基準となる2016年12月の「同一労働同一賃金ガイドライン案」は、詳細は記載しないが、最初からキャリアコース(=身分)が違えば差別が許されるとされ、「同一労働同一賃金」とは対極の「格差の固定化」であることは明らかだ。待遇格差の禁止を明確に定め、格差が正当だとの立証責任は使用者が負うことを定めるべきだが、それもない。現実には格差固定化につながり、労働者間の「身分差別」を作り出すことになろう。

その他、後述のように雇用対策法を名称変更して生産性向上を謳い、「(非雇用型を含む)多様な就業形態の普及」を加えて、政府の労働政策の基本法に据えるということもなされた。

中小企業労働者に対する差別的扱いも含まれ、この法は日本の労働政策の大転換を記すこととなる。以下ではその「大転換」について整理し、それが世の中から労働法を適用される「労働者」の範囲を極小化する動きにつながっていることを示したい。

労働者は自分の労働力を決められた時間、一定の賃金と引き替えに、資本の指揮命令下で消費するが、その他の時間は労働者自身のものである。その、資本の指揮命令下にいる時間と労働者自身の時間の区別が無くなってしまう制度が高プロなのだ。使用者に無制限に働かされる「労働者」ができるという意味で、労働基準法に大穴があいた。法律がその奴隷状態を合法化し、「労働法が適用されない労働者」が生み出される。そして、政府・資本は、そんな労働者をさらに拡大しようとしている。

2.徹底した規制緩和としての「働き方改革」

ここに至る経過を、安倍政権の意志を通して振り返ってみたい。すると、徹底的な規制緩和の実現のために、法的・制度的に成り立っている「労働」を、人の「生き方・働き方」という枠組みの中で相対化し、一気にその領域を極小化しようという動きが見えてくる。

安倍首相は、民主党からの政権を奪還後の2013年1月28日、国会で次の通り述べた。

「『世界で一番企業が活躍しやすい国』を目指します」

「『国際先端テスト』を導入し、聖域なき規制改革を進めます。企業活動を妨げる障害を、一つひとつ解消していきます。これが、新たな『規制改革会議』の使命です」

そして、2014年1月22日の「ダボス会議」では、

「既得権益の岩盤を打ち破る、ドリルの刃になるのだと、私は言ってきました。春先には、国家戦略特区が動き出します。向こう2年間、そこでは、いかなる既得権益といえども、私の『ドリル』から、無傷ではいられません」

と語り、続く1月30日の国家戦略特別区域諮問会議でも、

「私は先日のダボス会議で、『向こう2年間、国家戦略特区では、岩盤規制といえども、私の「ドリル」から無傷ではいられません』との趣旨を申し上げました。本日の『基本方針』にも、その趣旨を明確に盛り込んだところであります」

と述べて、規制破壊の意志を鮮明にした。「世界で一番企業が活躍しやすい国」と言う時、想定された最大の「企業の活躍を阻害する規制」は、労働法制だったに違いない。

その後、産業競争力会議で武田薬品工業社長(当時)・長谷川閑史が、こうした安倍の意志を具体化、2014年4月22日と5月28日に方向を示す意見を提起した。以下、今回の「働き方改革一括法」につながることが具体的に述べられているので、詳しく紹介したい。

4月22日文書は、「個人と企業の成長のための新たな働き方~多様で柔軟性ある労働時間制度・透明性ある雇用関係の実現に向けて~」という題である。冒頭から、

「グローバル化の更なる進展や少子・高齢化、人口減少社会の本格的到来の中で、時代や個人の価値観・ニーズの変化に対応し、グローバルに通用する「働き方改革」に早急に取り組むことが求められている。過去の労働改革においては前向きな議論や検討が妨げられてきたケースもある。経済成長に寄与する優良かつ真面目な個人や企業の活動を過度に抑制することのないような政策とすることが重要である」

として、「過去の労働改革」に対する新たな「働き方改革」が打ち出されている。言葉としても「働き方改革」がこのあたりから具体化されたことがわかる。

続いて、具体的な根拠を示さないまま次の通り「働き方に対する新たなニーズ(例)」が示される。結論を導くために、勝手に「ニーズ」をつくっている。国会審議で安倍が「経営者団体の要請」で高プロをつくったと答弁したことにつながるわけだ。

「子育て・親介護といった家庭の事情等に応じて、時間や場所といったパフォーマンス制約から解き放たれてこれらを自由に選べる柔軟な働き方を実現したいとするニーズ。優れたスキルや専門知識・経験に基づく高度な職業能力を有し、自らの裁量で労働時間の配分等を行うことで創造的に働くことのできる者(プロフェッショナル・ハイパフォーマー)について、労働時間に捉われない自由度の高い働き方をするニーズ。時差に関係なくリアルタイムに対応した働き方のニーズ。職務等に限定のある「多様な正社員」など、労働時間ベースではなく、ジョブ・ディスクリプションに基づき、成果ベースでワーク・ライフ・インテグレーションの下で働くニーズ」

「柔軟な働き方」の「柔軟」とは、使用者の好きなように扱えるという意味だ。子育てや介護問題や限定正社員が一緒になっているのには首を傾げるが、「目標を達成するためには、一律の労働時間管理がなじまない働き方に適応できる、多様で柔軟な新たな労働時間制度等が必要である。したがって、多様な個人の意思や価値観・ライフスタイル等に応じて柔軟に選択できる、弾力的な働き方が可能な労働時間制度を構築すべきである」と結論する。続いて「健康管理時間が守れない等の労使で合意した労働条件の総枠に対して不適合等の場合は、利用者当人を通常の労働時間管理等に戻すなど所要の見直しを講じる」と、すでにここで高度プロフェッショナル制度で規定された「健康管理時間」が出てくる。

そして、ここでは「Bタイプ」と表現される「新たな働き方」として「高度な職業能力を有し、自律的かつ創造的に働きたい社員が、任意に本制度の利用を選択する」「対象者の年収下限の要件(例えば概ね1千万円以上)を定める」と、高プロの「1075万」にいく。

さらに、企画型裁量労働制、フレックスタイム制の見直しを掲げ、「予見可能性の高い紛争解決システムの構築」をつくるべきだとして、解雇の金銭解決につながる見解を示していた。「多様な正社員の普及・拡大」の項では「高度なプロフェッショナルとして活躍するようなモデルも提示する」とし、すでに「高度プロフェッショナル」という表現が出ていた。「経済政策と雇用政策を一体的・整合的に捉えた総理主導の政策の基本方針を策定する新たな会議を官邸に設け」「雇用・労働市場改革に取り組む」べきであると、その後の「働き方改革実現会議」にまで言及していた。

以上のように、安倍の「規制緩和」宣言が長谷川提言によって具体化され、それがその後の「働き方改革」「高度プロフェッショナル制度」に直結したのだ。それが「労働時間規制を受けない労働者」すなわち「労働法制の枠の中にいながら、労働法制の基本から除外される労働者」を生み出したのである。

3.長谷川提言と『新時代の「日本的経営」』

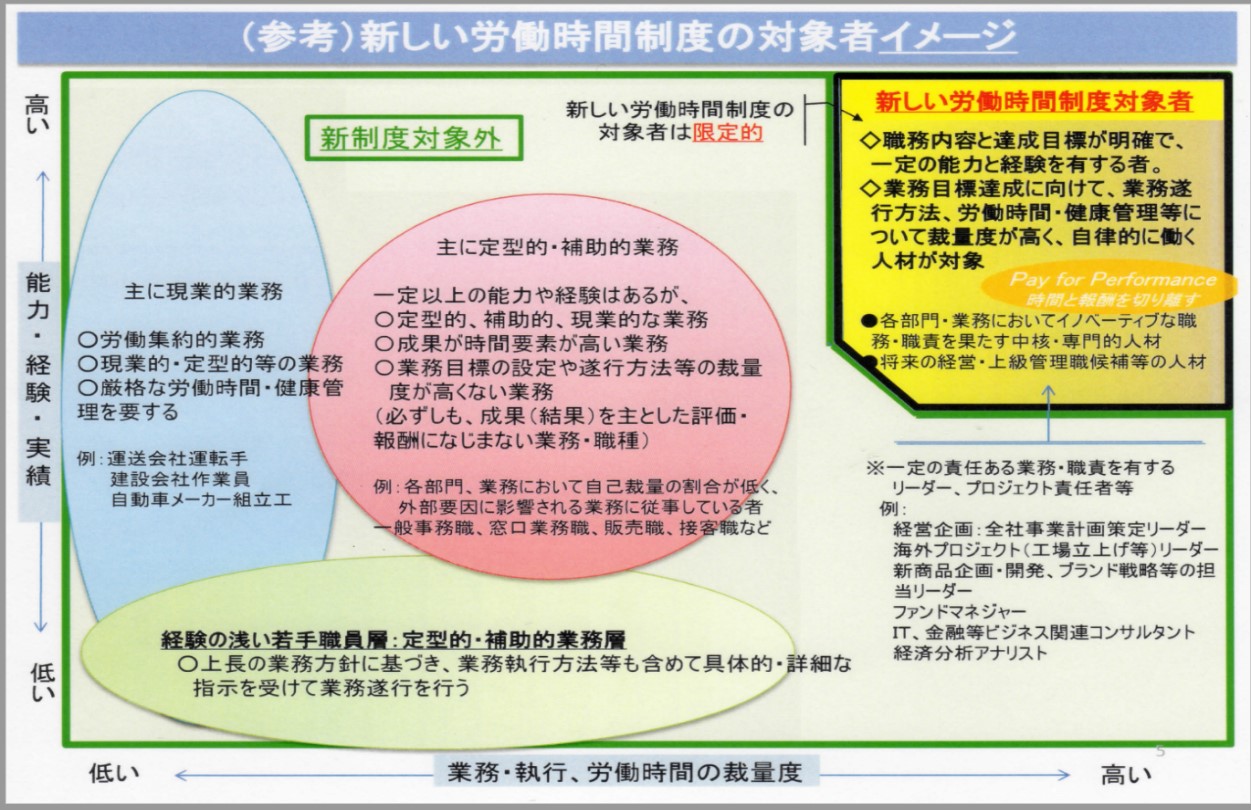

〔図1〕は、前述の2014年5月28日の長谷川提言「個人と企業の持続的成長のための働き方改革」に示されたもので、労働者をタイプ別に位置づけている。

〔図1〕個人と企業の持続的成長のための働き方改革 (クリックで拡大)

少し見づらいが、図の右上が当時想定されていた「新しい労働時間対象者」、つまり成立した高度プロフェッショナル制度適用者とそれにつながる層である。「一定の能力と経験を有する」幹部と幹部候補生が含まれる。

左端の青色の縦型楕円は「主に現業的業務」で裁量度の低い労働とされ、「○労働集約的業務 ○現業的・定型的等の業務○厳格な労働時間・健康管理を要する 例:運送会社運転手 建設会社作業員 自動車メーカー組立工」である。

中央の赤い円は「主に定型的・補助的業務」。「一定以上の能力や経験はあるが、〇定型的、補助的、現業的な業務 〇成果が時間要素が高い業務 〇業務目標の設定や遂行方法等の裁量度が高くない業務 (必ずしも、成果(結果)を主とした評価・報酬になじまない業務・職種) 例:各部門、業務において自己裁量の割合が低く、外部要因に影響される業務に従事している者 一般事務職、窓口業務職、販売職、接客職など」とされている。

この時すでに「新しい労働時間制度対象者」(成立した高プロ)の対極に、「定型」「補助」「現業」などが位置づけられていたことに注目したい。本誌前号で橋本健二さんが、そうした業務が必然的につくられ、それを担うアンダークラスができる、と述べていたことに思い至る。そしてその層の労働者を「柔軟に」使うために請負・個人事業主(労働法制の保護を受けない非雇用「労働者」)を増やしていく、という政策になるわけだ。それが高プロと対に、最初から想定されていたのだろう。

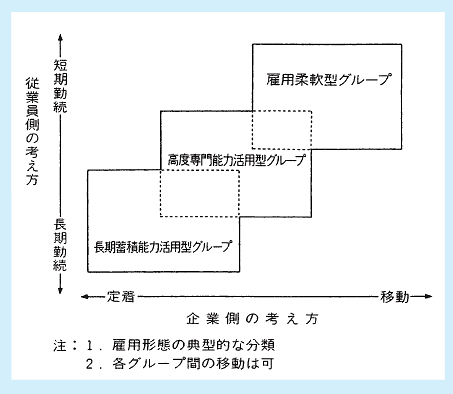

〔図2〕企業・従業員の雇用・勤続に対する関係

(出所)日本経営者団体連盟『新時代の「日本的経営」』32頁より

〔図2〕は、1995年、当時の日経連の『新時代の「日本的経営」』に示された、有名な「雇用ポートフォリオ」の図である。当時の認識では雇用柔軟型労働者が非正規労働者に当たるので、それが拡大した現代から見ると、見事なくらいに予言的だったことになる。

この図がでた頃は、1993年に労働時間法制が弾力化され、変形労働の拡大や制度の適用除外など、労基法にダブルスタンダードが持ち込まれたり、96年改定で派遣法の適用労働者がどんどん広がった時代だった。労基法等が労働政策実現のための道具になり、「労働基準法が攻めてくる」と言われた。その意味で、戦後労働法制の転換点だったのだが、今度の「働き方改革」は、それを越える大転換である。それは、労働法上の「労働者」を無くすことを狙いだしたということだ。

二つの図を見比べてほしい。〔図2〕は横軸も縦軸も勤続(雇用契約期間)の長短である。〔図1〕ではそれが裁量度と能力・実績・経験となっているが、勤続の長短と重なると見てよい。つまり、〔図2〕と同じ軸であると想定して、縦軸の「長期・短期」の上下と横軸の「定着・移動」の左右を入れかえて見る。つまり、〔図2〕の右上を左下に、左下を右上にひっくり返すと、実は〔図1〕に重なるのだ。

高プロ適用労働者が長期蓄積能力活用型だとすれば、現業業務や定型的・補助的業務は雇用柔軟型である。「新時代の日本的経営」が貫徹し、その先、雇用柔軟型が非正規を通り越して、非雇用「労働者」になる時代が近づいている。高度専門能力活用型はもともと「契約労働者」だから個人事業主につながりやすい。一部の正社員を高プロにすれば、あとには労働法上の労働者がいなくなる。後述の「働き方の未来2035」に描かれる世界がそれである。

4.雇用対策法の改訂に込められたもの

冒頭に触れたように、今回の「働き方改革一括法」で、雇用対策法が改訂された。名称が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に変更され、「新たに働き方改革の理念を掲げる基本法に据える」とされている。実際に法案要綱答申の説明のトップに置かれたのが、この法律だった。

その改訂のポイントは、要約すると次のとおりである。

「○国が、労働に関し、必要な施策を総合的に講ずることにより、経済社会情勢の変化の中で、労働者がその多様な事情に応じた就業ができるようにすることを通じてその有する能力を有効に発揮することができるようにするとともに、労働生産性の向上を図り、もって労働者の職業の安定及び職業生活の充実並びに経済的社会的地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを法の目的とする。○労働者は、能力等の公正な評価及び当該評価に基づく処遇その他の措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定及び職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする」

要するに、労働生産性の向上のもとで、能力評価をもとに労働条件が決められるという政策目標の表明だ。そして、

「労働者が意欲及び能力に応じて就業することができるようにするため、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保等に関する施策を充実する」

が加えられ、「多様な就業形態の普及」が目指される。

この「多様な就業形態の普及」については労働政策審議会の建議に至る議論の中で、公益委員がその中には「非雇用」も含まれることに言及し、厚生労働省もそれを否定していない。不安定な就業にならないように対応するように言っていたらしいが、具体策は示されていない(上西充子教授のyahooニュースによる)。

厚生労働省の記述によれば、官邸の「働き方改革実現会議」では「自営型(非雇用型)テレワークを始めとする雇用類似の働き方が拡大している現状に鑑み、『非雇用型テレワークを始めとする雇用類似の働き方全般(請負、自営等)について2017年度以降、それぞれの働き方について順次実態を把握し、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方について、有識者会議で法的保護の必要性を含めて中長期的に検討する』こと」を検討項目としており、労働法の適用されない働き方の普及が進められる情勢だ。

5.雇用関係によらない働き方

こうした中で、昨年3月に経済産業省から「『雇用関係によらない働き方』に関する研究会報告書」が出され、今年3月には厚生労働省も「『雇用類似の働き方に関する検討会』報告書」を出している。いずれもその働き方が労働法制の適用外にあることを前提にしていることが問題で、注目すべきだ。

厚生労働省「『雇用類似の働き方に関する検討会』報告書」

まず後者、厚生労働省の報告では、以下のように述べているが、そのスタンスは必ずしも明確でない。

「専業か兼業かについては、専業が49.5%であり、兼業のうち、独立自営業者の仕事が本業との回答は16.2%、副業との回答は34.4%と、この調査上では専業と副業がおおむね半々だった。

仕事の内容も多種多様で、「データ入力作業」、「文書入力、テープ起こし、反訳」、「調査・研究、コンサルタント」、「営業、販売」の順に回答が多かった。本検討会では、「データ入力作業」にアンケートへの回答などの軽微な仕事も含まれている可能性がある点、指摘があった」

「契約期間は、10日未満との回答が約4割であり、比較的短期の契約が多く見受けられる。副業として独立自営業者の仕事をしている者については、10日未満との回答が半数以上であり、うち、1日以下との回答が23.9%であった」

「独立自営業者になった理由(独立自営業者として得られる収入、仕事全体)とクロスすると、「精神的・肉体的な病気をかかえていたから」、「正社員として働きたいが、仕事が見つからなかったから」、「その時働いていた会社の倒産・リストラ」といった、比較的ネガティブな理由で独立自営業者になったという者についての満足度は、全体と比べて低くなっていた」

「今後、雇用類似の働き方について、事業者間取引としてのみとらえ、専ら経済法のルールに委ねるのかどうか、現行の労働関係法令における労働者に準じるものとしてとらえ、現行の労働関係法令における労働者保護ルールを参考とした保護等を考えるのかどうか、といった点について、更に議論を深めていくことが必要である」

なお、公正取引委員会が昨年8月から、この働き方について独占禁止法による規制(労働者保護)を進める検討をしていると言われるが、明らかに労働関係である以上、労働法制による規制に取り込むことが絶対に必要であると、強く述べておきたい。

経済産業省「『雇用関係によらない働き方』に関する研究会報告書」

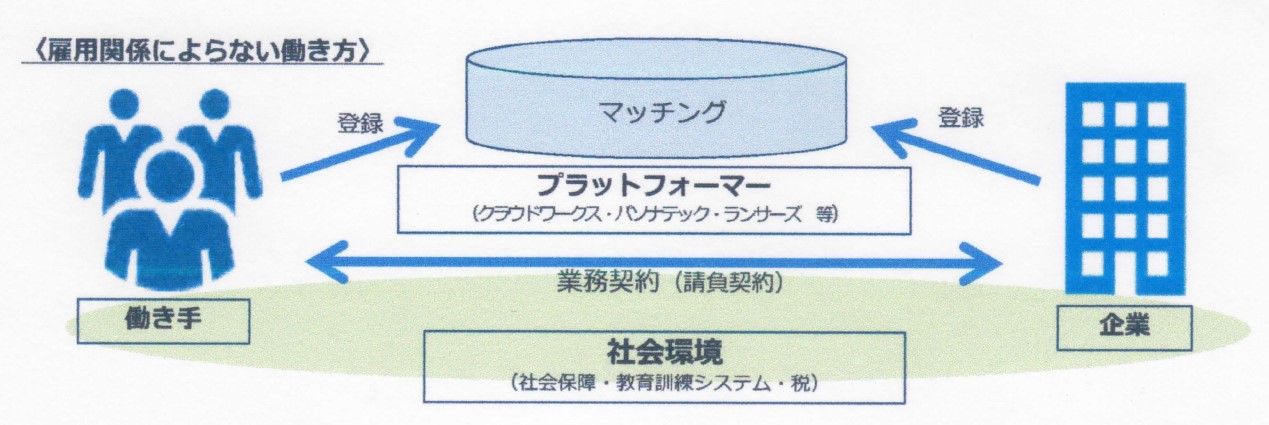

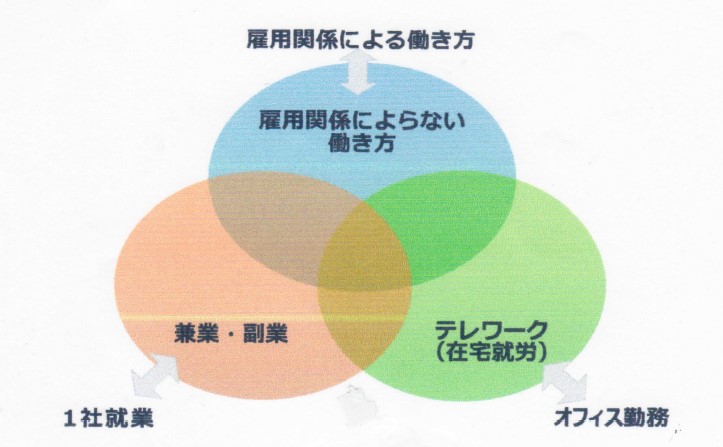

一方、経済産業省の報告は、次のように述べ、こうした仕事の仕方を拡大したい本音が見える。〔図3〕と〔図4〕はいずれもこの報告に記載されているものだが、現在の労働法制に規制される雇用システムを解体したいという希望や、人材ビジネスが儲かるようにしようという思いが伝わってくるようだ(〔図3〕のクラウドワークスなどは業者名である)。

「時間と場所を選ばない「雇用関係によらない働き方」は、柔軟な働き方実現の鍵を握る。仕事は従来の「企業単位」から「プロジェクト単位」に変化していく。そのような中で、雇用関係によらない働き方は注目を集めている。雇用関係による働き方、1社のみでの就業、オフィスでの勤務のそれぞれを変化させるものとして、「雇用関係によらない働き方」、「兼業・副業」、「テレワーク(在宅就労)」の3つが互いに折り重なり、「時間・場所・契約にとらわれない、柔軟な働き方」につながっていき、日本型雇用システムを見直す契機となるものである」

「総務省「平成24 年就業構造基本調査」によれば、副業を営む者は234 万3,900 人存在し、有業者全体(6,442 万人)の約3.6%を占める。「財団法人社会経済生産性本部『平成20 年度在宅就業者人口推計調査』(厚生労働省委託事業)」によれば、在宅就業者と発注者側の関係について、「どちらかといえば依頼主と比べ立場が弱い」、「依頼主と比べて立場がかなり弱い」と回答した在宅就業者の割合は33%を占めている」

〔図3〕雇用関係によらない働き方

〔〔図4〕「日本型雇用システム」の見直し

実は、こうした「雇用類似の働き方」の実態は、厚生労働省もほとんど把握していない。6月の参議院厚生労働委員会で、宮川雇用環境・均等局長は、「雇用類似の働き方というものについては定義もなく、その総数についても、様々な資料等はございますが、非常に幅のあるものになっております」と答弁し、実態をつかんでいないことを認めた。

しかし、巷にはフリーランスが増えているなどとの情報がずいぶん広がっている。それは、プラットフォーマーなどと呼ばれる人材会社(企業と個人の働き手をネット上などでつなぐ業者)が積極的に動いているからだ。

たとえば、ランサーズ株式会社という業者は、「全国の20-69歳男女(3,096人)を対象に、国内初・今年で4度目となる『フリーランス実態調査』を実施しました。本調査では、日本における副業・兼業を含む業務委託で仕事をする広義のフリーランスの経済規模が初の推計20兆円を超える結果がでました。フリーランス人口においては、前年と横ばいで1,119万人、人口に占める割合は17%となりました。また、副業(本業・副業を区別していない労働者を含む)フリーランスの人口は744万人、経済規模は7兆8,280億円と8兆円近い規模になり、報酬は堅調に増加し、業務委託ベースのパラレルワーカー数が伸長している傾向にあります」と発表している。

世間に流布しているフリーランスをめぐる統計等はこのような、業者による小規模な調査結果で、政府機関もこれらの数字を使っている。不十分な調査だ。副業や兼業が多いことを考えると、人口に占める割合などというものが正確であるわけがない。もっとも、だからこそ人材ビジネスの思いのままになるので、注意が必要である。政府もこの領域に労働法の保護を及ぼそうとはしていないので、資本・人材ビジネスにとっては稼ぎどころになっている。ただ、この仕事の仕方が増える傾向にあるのは事実なので、私たちはそうした働き手を「労働者」に組み込むことに力を注ぐべきである。

繰り返すが、現状でこうした人たちには労働法の保護が及ばない。厚生労働省も裁判所も、労働実態を判断して労働法制適用の有無を決めると言うが、労働組合の闘いを通しても「労働者だ」と認められることは難しい。

6.「柔軟な働き方」に抗して

2016年8月、厚生労働大臣の私的諮問機関と思われる「『働き方の未来2035:一人ひとりが輝くために』懇談会」が報告書を出した。「一人ひとりが輝く2035 年における働き方」として、次のように書いている。

「時間や空間にしばられない働き方に。自由な働き方の増加が企業組織も変える。企業に所属する期間の長短や雇用保障の有無等によって「正社員」や「非正規社員」と区分することは意味を持たなくなる。2035 年には、企業の内外を自在に移動する働き方が大きく増えているに違いない」

「働く人が働くスタイルを選択する。個人事業主と従業員との境がますます曖昧になっていく。複数の組織に多層的に所属することも出てくる。営利的な組織と、非営利的な組織の両方に所属しているケースは、今でも見受けられるが、2035 年にはそれが本格化し、一人の働く人が複数の営利的組織、複数の非営利的組織のプロジェクトに所属し、その所属先も時の経過とともに変化するのが当たり前の時代になっていくだろう」

「働く人と企業の関係。働く人は仕事内容に応じて、一日のうちに働く時間を自由に選択するため、フルタイムで働いた人だけが正規の働き方という考え方が成立しなくなる。同様に、それより短い時間働く人は、フルタイマーではないパートタイマーという分類も意味がないものになる。さらに兼業や副業、あるいは複業は当たり前のこととなる。多くの人が、複数の仕事をこなし、それによって収入を形成することになるだろう」

一見夢のような話だが、最低賃金や8時間労働制など、今の日本でもそれなりに労働者の最低生活を保障する労働法制のことなど、全く考慮されていない。「多様な働き方」とか「柔軟な雇用」においては、労働者は「雇用関係」を外れ、みんな独立の個人事業主になるという世界である。それは弱肉強食の競争社会であり、仮に労働法制が残っていても、それを適用されない「非雇用」の働き手だけがいるという世界であろう。

政権やそれを支える資本は、そうした世界を目指している。だから労働法制を破壊し尽くし、規制緩和を徹底しようとしているのだ。

7.労働者の世界を守り、労働組合は「団結権の拡大」を!

今年のはじめ、都営地下鉄の車内で求人の中吊り広告を見て驚いた。都営バスの「詰め所の食堂の賄い責任者」を募集している。勤務場所も勤務時間も賃金も指定されているのに、「個人事業主としての契約」と大きく書いている。労働法の適用を逃げるためのインチキだが、東京都の関連団体が堂々とやっている。

現在の企業における仕事が、集団的に行われることが少なく、直接トップから指示される形になっていて個別の請負に近くなっていること、それと裏腹に個人の評価が重視され、ますます孤立化が進んでいることなど、労働現場の変化も「労働の個人化」を進めている。若者が就職活動で企業に迎合する姿勢を身につけることが一般化しているという問題もある。

労働相談でパワハラを受けたというケースが急増しているのも、企業との関係が個人間の関係になっていることと関係があろう。「労働の個人化」が請負型雇用を増やしているわけだ。労働契約の形をとっているかどうか分からず、実は請負契約になっている場合も多い。そもそも労働者自身がそうしたことに無自覚な場合もよくある。これでは仲間と一緒に労働組合をつくろうということには、とてもつながらない。

要するに、社会的に「労働者」が特別の労働法制によって守られているということが、ほとんど忘れられている。労働組合にくる人の抱える問題も、ほとんどが個人の処遇に関することで、それぞれの労働者は自分のことにしか関心がない。このような中で、上記の2035年の未来が来たらどうなるのだろうと、本当に不安になる。

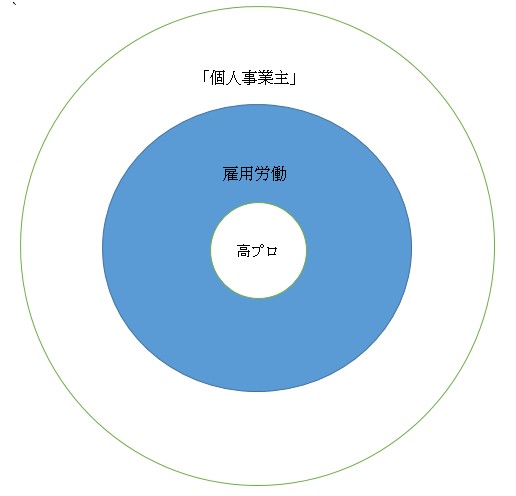

〔図5〕押しつぶされそうな雇用労働

〔図5〕は、労働法制に守られる「雇用労働」が、内と外から圧迫されてどんどん縮んで行くかもしれないという、現在の危機をイメージしたものである。内側からは、労働基準法の穴となった高度プロフェッショナル制度によって、労働基準法を適用されない労働者ができ、その範囲が広がることによって雇用労働を狭める。外側からは、どんどん「個人事業主」化が進み、雇用労働が置き換えられていきそうだ。前述の定型的業務や現業型業務が置き換えられる事態はすでに始まっている。放っておくと、雇用労働は狭まるばかりである。そして社会保障の仕組みも、労働者にとって不利に変えられていくだろう。

一方で、竹中平蔵に代表される人材ビジネスがこの動きの背景にいるが、詳細を述べられないのが残念だ。

労働組合活動をしている私自身としては、ここは「働き方」にかかわらず、労働する者をすべて組織対象として、労働組合の団結権を拡大していく以外に対処法はないと思う。

おおの・たかし

1947年富山県生まれ。東京大学法学部卒。1973年から当時の総評全国一般東京地方本部の組合活動に携わる。総評解散により全労協全国一般東京労働組合結成に参画、現在全国一般労働組合全国協議会中央執行委員。一方1993年に東京管理職ユニオンを結成、その後管理職ユニオンを離れていたが、2014年11月から現職。本誌編集委員。

特集•労働法制解体に抗して

- いかに問題の認知を広げるか法政大学キャリアデザイン学部教授/上西 充子

- 高プロ・非雇用が「労働者」を駆逐する!東京統一管理職ユニオン委員長・本誌編集委員/大野 隆

- 春闘連敗に終止符を打て元JAM労組副書記長/早川 行雄

- 問題未解決、これから本番「働き方改革」グローバル産業雇用総合研究所所長/小林 良暢

- 日本は国連の「社会権規約」違反青山学院大学法学部教授/申 惠丰

- どこへ行く「リベラル民主主義」国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎

- 野党第一党・立憲民主党の理念と課題立憲民主党衆議院議員/大河原 雅子

- 欧州社会民主主義の現在と課題ドイツ社民党議員団議長/イェンス・ガイアー 日本女子大学名誉教授/住沢 博紀

- 明治維新で文化は豊かになったのか筑波大学名誉教授・本誌代表編集委員/千本 秀樹

- [連載] 君は日本を知っているか ⑪神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長/橘川 俊忠