論壇

企画展「1969年再考」を開催し想う

京都大学大学文書館(時計台記念館)――若いエネルギーを突き動かしていたものとは

京都大学大学文書館 渡辺 恭彦

『現代の理論』編集部より

「1969年再考」を企画して

テーマ① 教養部の出来事 / テーマ② 自主講座と反大学 / テーマ③ 1969年の出来事 /

テーマ④ 医学部における運動と農学部ゼネストの背景 /

テーマ⑤ 大きすぎた代償と大学の制度改革

『現代の理論』編集部より

京都大学大学文書館主催の「1969年再考」という企画展が、55点の展示資料とともに、京都大学時計台記念館1階歴史展示室で開催されました。開催期間は2023年3月7日(火)~2023年6月4日(日)まででしたが、メディアでも取り上げられ関心も高かったので、1カ月延長されました。

この企画展の担当者 、渡辺恭彦さんに、今回の展示会についての概要とその意義についての寄稿を依頼しました。企画展は34号発信の5月段階では開催中でしたので、「企画展1969年再考開催から2カ月たって」と「展示の趣旨」の部分を、34号では、「論壇」の情報発信という項目で掲載しました。

35号では、「1969年再考を企画して」という小項目で、この4ヶ月間に及ぶ開催の視察者の意見やメディアの反応、それに渡辺さんの個人的な問題の集約と残された課題などをまとめていただき、次に資料的部分として、(1)教養部の出来事 (2)自主講座と反大学 (3)1969年の出来事 (4)医学部における運動と農学部ゼネストの背景 (5)大きすぎた代償と大学の制度改革 、を掲載します。

「1969年再考」を企画して

今回「1969年再考」を企画したのは、私自身が廣松渉や高橋和巳の研究に従事してきており、1960年代後半の思想状況に漠然とした関心を持っていたことが背景にあります。1968年という年がフランス現代思想や戦後日本の思想において重要な意味を持つと認識はしていましたが、標語として受け取り飛びついてしまうことに後ろめたさを感じてもいました。激動の渦中に身を置いていた人々を安全な立場からただ観察しているようで、自分自身の浅ましさに直面しているような気がしたからです。企画の準備を進めながら、闘争学生であれ教員や大学職員であれ、当事者であった人々の意識にどこまで肉薄することができるのかと自問自答を繰り返しました。

また、企画とは別に、社会批判のために打ち出される自己批判や自己否定といった考え方は閉塞感を生み限界があるのではないかと思いながら過ごした時期もありました。読み止していたスピノザの『エチカ』を卒読したのも、人間を直截肯定的に捉える方向性はないものかと考え始めた頃でした。

数年前に始まったコロナ禍により、一時は学生が大学へ通うことすらままならず、新入生同士のつながりを作ることも困難になりました。今では以前の状態に戻りつつありますが、学生たちが自ら学びの場を作ろうとした自主講座や反大学などの試みを紹介し、どんな状況でも学ぶことはできるということを伝えたい気持ちもありました。

こういうわけで、1969年に京都大学で起きた出来事のポジティブで創造的な面に光を当てようと企画を立案したのですが、京大闘争関係資料や大学紛争関係資料に目を通していくうちに、一つの切り口から分析することは到底できないことを痛感することになりました。二つの資料群を合わせると合計8200点にも及び、資料現物のすべてに目を通すことはできませんでした。

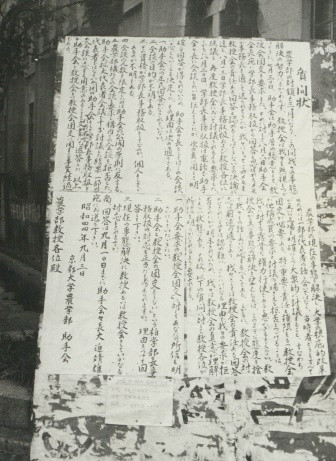

京大闘争関係資料に含まれるビラには過激で扇動的な言葉が並んでおり、一つ一つ目を通していくのは精神的にも苦しい作業でした。運動特有の言葉づかいを背伸びして身につけようという気負いをビラから感じることがしばしばありましたし、絞り出すような粘着力のある文章に出会って書き手の心情に思いを致すうちに、神経をすり減らすことになりました。

1969年当時の時間を止めて共時的な空間に置き直すことで歴史的検証を行おうと試みたものの、さまざまな団体のビラの中に埋もれてしまったというのが実情です。収集・整理された状態の資料を見ても何が起こっているのかを精密に追跡し再現することは難しいところがあったので、次々と配布される膨大なビラを受け取った当時の学生たちは、いったい何を基準にして価値判断を行い、運動にコミットしていったのかと疑問を感じざるを得ませんでした。

少しでも当時の空気に浸りたいという思いから、ビラや資料に目を通した後、夜間に東一条通を通って帰宅するようにした時期もありました。京都大学の本部構内と教養部を隔てている東一条通は、1月21日に学生部封鎖解除派と封鎖支持派の闘争学生が衝突した場所です。こうして闘争資料に埋もれる日々が続くと、すさんだような気持ちにもなり、創造的な面に光を当てるということが生易しい考えであったことを思い知ることになりました。1969年を岐路に、その後の人生行路を大きく変えざるを得なかった人々も多かったでしょうし、さまざまな事物の破壊に見合うだけのことを後に社会へと向けたのだろうかという素朴な疑念も湧いてきました。

実際、左翼学生や闘争関係資料を中心に展示したことに対するご批判のお手紙も頂戴しました。お手紙では、企画展で取り上げた左翼学生はその後雲散霧消したのではないか。それに対して、立て看板で非難された先生は、その著作、講演会、政府の審議会での業績が今日にも生きていると記されていました。また、同封されていた資料(『教育懇話』第170号)には伝統派の学生運動があったことが記録されており、企画展開催に際して民族派や伝統派の動向に意識を向けていなかったことの反省を迫られた気がいたしました。

アンケートを見ましても、この企画展を今やることに意味があると肯定的にとる意見がある一方で、破壊、批判、不平をまき散らすだけのむなしい反抗、闘争と断ずる意見を当時京大生だった方からいただきました。闘争学生、教官、大学当局という複数の視点を導入しつつ全体を構成したので、賛否両論が出ることは予想しておりましたが、実際に当事者の肉筆で突きつけられると、生半可なことでは扱いきれないテーマであることを再認識しました。

今回の企画は、メディアや様々な媒体で取り上げていただいたおかげで(京都新聞2023年4月27日付夕刊、朝日新聞府内版2023年5月12日朝刊、読売新聞2023年5月25日朝刊、毎日新聞2023年6月23日デジタル版、京都活版印刷研究所WEB MAGAZINE、等)、たくさんの方々に足を運んでいただくことができたように思います。人づてに企画展のことが知れわたり、当事者の方々をはじめ、研究者や社会運動に携わる方々が全国から視察に訪れてくださいました。

10・8羽田闘争山崎博昭プロジェクトのメンバー(1969年当時理学部に在籍)の方は、高橋和巳のティーチインに参加した後で研究室に押しかけた話や教養部バリケードの中は解放感があったことなど、細かなエピソードを語ってくださいました。20歳前後の劇的な体験は50年以上たっても鮮明に記憶に残っていると推測されますし、今回の企画展をきっかけにあらためて当時の体験が語り継がれ、関係する資料等も残されていくことを願っています。

また、京大は自由というイメージがあるからか、大学の展示として扱うことができたのは京都大学だからこそという声もいただきました。良く言えば大学の度量が広いともいえますが、抑制されるほどのインパクトがあるとは認識されていなかったのではないかとも思います。とはいえ、一部の教職員に訴えかけるところがあったようで、展示資料を研究で利用したいという声や企画展をもとに対話の機会を設けたいといった提案もありました。展示期間を終えた後も企画が残像のように残っていくのは、担当者としてもうれしいことです。

企画への取材や意見交換を一通り終えた今、何か知ったようなことを言うつもりはありません。

若いエネルギーを突き動かしていたのは一体何であったのか。それを探る試みは、すべてを一括りにするのではなく、小さな断片を拾い集めながら続けられるべきであろうと感じています

テーマ① 教養部の出来事

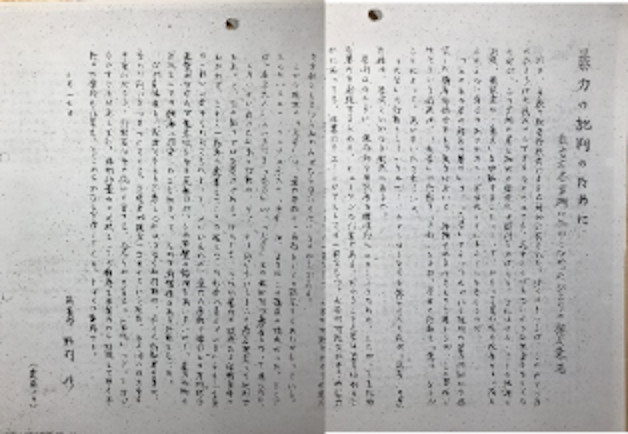

野村修「暴力の批判のために 教官有志声明に加わらなかったひとりの補足意見」 クリックで拡大

京大の紛争は、1969年1月16日の学生部封鎖から始まったとされています。それ以前からも、教養部学生による反戦連合運動が東大全共闘や日大全共闘と接点を持つなど、紛争が起こるきざしがありました。紛争がはじまると、教養部が運動の拠点の一つとなり、八カ月余りの間、表門や構内にバリケードが築かれました。

1回生、2回生の約5千人が学ぶ教養部は、旧制第三高等学校のあった東一条通り南側に位置し、専任170名の教官が語学や一般教育をはじめとする授業を担当していました。学生は入学した学部でクラス分けがなされていましたが、自治会や闘争委員会などの学生団体が激しい運動を展開した教養部では、学部の枠を超えたつながりもありました。

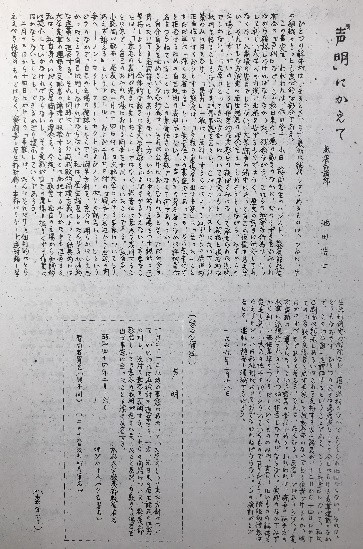

池田浩士「「声明」にかえて」 クリックで拡大

教養部教官は、学生諸団体から様々な要求を迫られ、難しい立場に立つこととなりました。学生諸団体は、それぞれ異なった主張を出したことに加え、学生同士が衝突するなどの問題を引き起こしました。学生の負傷者が出たことに責任を感じ、作田啓一や山田稔などの教養部教官がハンストに臨み、教養部ドイツ語教官であった野村修は、教官側の対応をも批判する「暴力の批判のために 教官有志声明に加わらなかったひとりの補足意見」を発表します。それは、ベンヤミンの「暴力批判論」を踏まえたもので、物理的な破壊を「暴力」と見るか、あるいは支配と抑圧の構造を不可避的につくりだす「体制」を暴力と見るかという、根源的な問いを提起した文章でした。ビラの裏には、同じくドイツ語の教官であった池田浩士による「「声明」にかえて」が載せられ、教官の立場から闘争に関わることの困難が吐露されています。冒頭の文章は、全共闘支持を表明した文学部教官高橋和巳の「わが解体」でも名言として引かれることになります。「ひとつの解体がはじまるとき、まず最初に解体しはじめるものは、つねに、その組織のもっとも良心的な部分である。」その後、野村修や池田浩士は負傷者の治療費を集める活動を継続的に行いました。

教養部教授会は構成員が教授に限られていたため、全教官が参加して非常事態に対処するための懇談会として「教官協議会」が1月23日に設置されました。しかし、1月25日の総長団交で学生側が掲げた八項目要求が容れられなかったことから、教養部闘争委員会は1月30日の教養部代議員大会で無期限ストを決議、1月31日から教養部各門にバリケードを築きました。八項目要求に対しては、大学だけでなく、教養部教官協議会も5月まで統一見解を出すことはありませんでした。この事実に対して、学生の要求に応えていないという教官協議会内部からの批判も起こり、京都大学教官共闘会議の結成へとつながっていくことになります。

主な展示資料:「暴力の批判のために—教官有志声明に加わらなかったひとりの補足意見」、「「声明」に代えて」『教官協議会議事要録 S44.1.22~44.8.9』、『教養部教官協議会の一ヶ月』など

(注1)教授会や教官協議会の記録には記載されていないが、「2・12教養部教授会団交にすべての学友は結集せよ!」と書かれたビラが残されている。教養部闘争委員会の交渉に教官が応じていたことが窺える。

テーマ② 自主講座と反大学

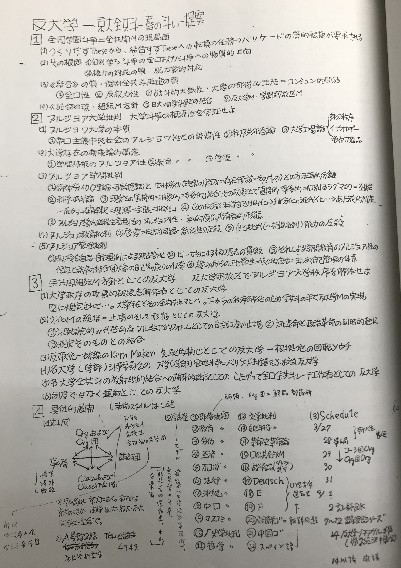

「反大学-京大全共斗・春の斗い-提案」 クリックで拡大

1960年代後半の学生運動で問われたものの一つが、大学の自治や学問・研究のあり方でした。学生たちは大学制度を批判的に捉え返し、あるべき未来像を追い求めました。

学生たちが運動のなかで試みたのが、自主講座や反大学運動です。自主講座は、助手大学院生共闘会議や教養部闘争委員会(C闘委)の主催で口火を切りました。さまざまな自主講座が雨後の筍のように企画され、外部講師を招いた講演会や勉強会が行われました。

1月25日前後に京大全共闘が結成され活動を開始すると、方針の一つとして反大学運動がはじまりました。反大学の事務局は教養部構内に置かれ、講座も同構内で行われました。反大学とは、既存の大学が身分秩序を残し研究の産業化をもたらしていると批判し、それに対するアンチテーゼとして行われた運動です。入試や学費を必要としなかった反大学では、学生だけではなく労働者や市民が各々の関心にもとづいて学んだとされます。反大学では、大学の正規授業で開講されていなかった朝鮮語、沖縄問題といった授業が開講されました。ドイツ語の授業が革命史革命論と連動するなど、授業の設計に工夫がこらされていたことも特徴です。

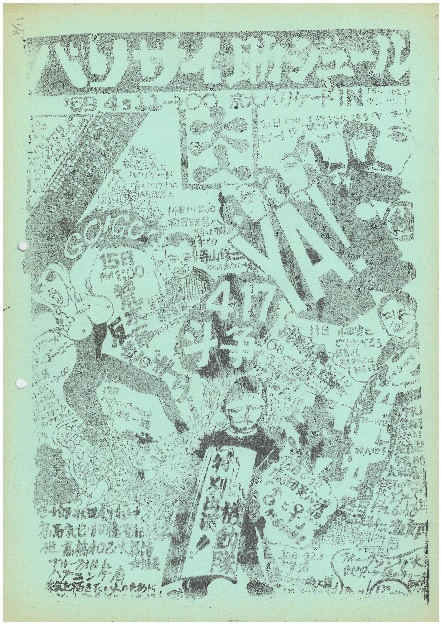

バリサイ助ジュール クリックで拡大

学生が運動から離れていく傾向が出始めると、C闘委は新入生をはじめとする学生を闘争へ招き入れるためのイベントとしてバリケード祭を企画しました。

11日にわたって開催されたバリケード祭では、「数学と構造主義とバリケード」といった一日以上に及ぶ討論会も企画されたほか、戦後文化の総検討という視点から、詩人、映画人、演劇人が講演者として招かれました。

主な展示資料:「バリケードの中の思想を!! 「自主講座」開講のアジテーション」「反大学―京大全共斗・春の斗い―提案」「バリサイ助ジュール」「反大学ドイツ語合宿への招待」など

テーマ③ 1969年の出来事

1960年代後半、とりわけ68年に入ると全国各地の大学で紛争が起こり、社会の注目を集めました。使途不明金問題が紛争のきっかけとなった日本大学、研修医制度や研究者の社会的責任が問われた東京大学では、全学共闘会議(全共闘)が運動の主な主体となりました。

京都大学でも、1968年2月から医学部で研修医制度をめぐる運動が起こっていました。1969年1月に寮問題をめぐって寮生と総長の団交が行われ、三項目要求(無条件増寮、20年長期計画の白紙撤回、財政の即時全面公開)に関する総長の返答に不満をもった寮生が交渉決裂を宣言し、約200名で学生部を封鎖しました。これが紛争の始まりとされています。1月21日から23日にかけて学生部の封鎖が解除されると、1月25日には総長団交が行われました。封鎖支持派を中心とする京大全共闘は、この頃に結成されたと推測されます。

その後、紛争は激しさを増していきました。1月下旬以来3度の流血事件が起こったことにより、3月3日の入試は学外11カ所の実施を余儀なくされました。

バリストが続く教養部をはじめ、正規授業を再開することができない状態が各学部で続いていましたが、9月21日から22日にかけて機動隊導入により封鎖が全面解除されると、ようやく正規授業も再開されることとなりました。

70年以降も、沖縄問題などを争点に学生大会やストが続けられ、学内の委員会でも大学問題が継続的に検討されました。

69年は、声を上げ行動に移した学生たちにより、大学の存立が揺るがされた年として刻まれています。目に見える破壊活動等が減った後も、大学は対応や復旧に追われ続けました。学ぶ場としての機能を回復するまでには、多大な労力を要したといえるでしょう。

主な展示資料:「学生部封鎖の事態について」「全京大人に訴える」「『STRUGGLE』No.2」「新入生大会公開質問状回答集」「京大全学教官共闘会議結成大会」「大学改革の討議のよびかけ」 など

(注2)21日、封鎖支持派の学生による「京大闘争勝利全京大集会」や「全関西学生総決起集会」が本部構内で予定されていた。学外者の侵入という情報を得ていた大学は学外者立入禁止の方針を出し、本部構内の各門で教職員・学生が入構制限を行った。教養部正門前で行われた歴史学者羽仁五郎の講演が終わった後、封鎖支持派学生の突入を防ぐために本部正門前にバリケードが築かれた。写真は、正門周辺の塀も本部構内側から封鎖されたことを映している。

(注3)1969年5月15日、全共闘系の学生約300名が時計台前広場で京大総決起集会を開催した。赤いヘルメットをかぶった学生集団の先にある時計台には、「沖縄全面返還を勝ち取ろう」「大学弾圧立法」と書かれた文字が判読できる。新聞報道や当時配布されたビラなどから、中央教育審議会答申(大学治安立法)反対、破防法粉砕、愛知外相訪米およびアスパック(アジア南太平洋地域閣僚会議)粉砕、沖縄闘争勝利を掲げた学生諸団体が集結したと見られる。同日、学生たちは学生部建物を封鎖した。

テーマ④ 医学部における運動と農学部ゼネストの背景

日本では、第二次世界大戦後まもなく、アメリカ進駐軍の命令により医学研修制度としてのインターン制度が発足しました。しかし、1962年頃から研修医が1年間無給であること等を問題視し、同制度の廃止を求める運動が学生、研修医の間で起こっていました。

東京大学では、1966年以来、インターン制度をめぐる学生および研修医の反対運動が問題化していました。1968年には、3月の医学部における学生処分に端を発した紛争が全学的な紛争へと展開しました。

京都大学においても、青年医師連合(青医連)京大支部が医学部自治会とともに全学闘争委員会を結成し、国家試験および大学院入試ボイコットを決めました。大学院の入試は、その後3年間行うことができませんでした。さらに、1968年2月5日から始まった無期限ストのため期末試験が実施できず、卒業予定者のほとんどが卒業延期を余儀なくされました。ストは4か月後に中止され、医学部の紛争は一度解決しましたが、1969年1月に全学的な紛争が起こると、現行医局制度の解体などをめざす一層ラディカルな運動が展開されます。医学部で授業が再開されたのは、学内でもっとも遅く、正常化したのは妨害する学生に対して機動隊を導入した12月18日でした。

農学部でも、他学部と同様に闘争委員会が結成されました。学生が結成した農学部闘争委員会(A斗委)は、受験生との討論に際して、農学部が中級技術者の養成所であるという自己認識のもと、農学とは何かを捉え直すことを呼びかけました。産学協同路線も、資本主義の論理を貫徹するものとしてA斗委の批判対象となりました。5月30日には、学外での臨時教授会に向かう学部長事務取扱らを拘束し「団体交渉」と教授会公開について追及、要求が容れられなかったことに対して不満をもった学生は、6月3日、農学部本館をバリケード封鎖するに及びました。

さらに、多数所属していた助手が助手会をつくり積極的に行動した点に、農学部における運動の特徴があります。2月22日、農学部内の各学科、施設の横のつながりをつくり、現状報告や助手固有の問題を追求することを目的に、農学部助手会が発足しました。

9月、バリケード解除のために学内へ機動隊が導入されることが部局長会議で決まると、農学部助手会は反対の声明を発表します。9月21日、機動隊導入に反対する農学部助教授1名および助手9名が農学部本館内に残り退去しなかったため、不退去罪で逮捕される事態となりました。その後、逮捕されたこととその日の賃金が大学から支払われなかったことについて、抗議活動が行われました。

11月26日、農学部本館前に集まったデモ隊 クリックで拡大

1969年10月には農学部でも授業が再開されましたが、全共闘派による妨害や全館のピケ封鎖が行われます。11月26日に警察力が導入されると、農学部本館前で待機していたデモ隊がゼネストを敢行し、逮捕者が出ました。公判は長期に及び、助手会等が被告の支援を継続的に行いました。昨年度、公判に際して作成された資料7冊が農学部図書室で見つかり当館に寄贈されました。展示で扱った農学部助手会発足のいきさつは、同資料により明らかになったものです。

主な展示資料:「奔流 特集号”42青医連の再建のために”」「「農学部ゼネスト」公判資料-1969・11・26(1)」「農学部闘争」「ハンストにあたって農学部学生諸君に訴える」など

(注4)教授会団交に対する所信表明を教授会に求めた。

テーマ⑤ 大きすぎた代償と大学の制度改革

1969年1月16日に始まる騒乱は、断続的に多数の負傷者を出し、施設も甚大な被害を受けることとなりました。

闘争学生は、大学入試が抑圧構造を再生産する整流装置であるとみなし、入試阻止を叫びました。それにより、3月の大学入試が学外施設での実施を余儀なくされ、教職員は徹夜で試験場の防衛にあたりました。入試実施の段階で、建物の破壊や試験場の確保等で2億円もの損害が出る見込みと報道されました。

その後も、復旧作業、紛争による被害状況の算出、授業実施に向けた業務等、教職員は緊急の対応に追われました。

紛争を受けて大学も本格的に制度面の検討をはじめました。まず、大学問題に関する懇談会として月曜会が発足し、全部局の委員が参加する大学問題検討委員会が設置されました。同委員会では、大学の未来像や総長選挙制度の改正などが検討され、とりわけ教養課程の改善は大学全体に関わる喫緊の課題として活発に議論が交わされました。

教養部では、正規授業が行われなかった期間に特別講義が行われ、自身の研究について自由に話すことができる点を肯定的に捉える教官や学生も見られました。しかし一方で、正規授業が長期にわたって中止された事実は軽視されるべきではないとの見方もありました。特別講義の内容いかんとは別に、後の大学教育に及ぼした影響を長期的なスパンで判定する必要があるでしょう。

若さからくるエネルギーは創造的な方向へも向かいました。しかし一方で、惨事を招いたことも忘れてはならないでしょう。

熱気のなかにいた人々が向かう先に見ていたのは一体何であったのでしょうか。それを再考することは、今を生きる私たち自身をも見つめ直すことになるかもしれません。

主な展示資料:『S45年度 学園紛争に伴う復旧費配当内訳』、『大学問題検討委員会議事録綴 その1 自昭和44年6月 至45年1月』、『教養部教授会議事要録(八)S.44.8.11~45.7.11』、『紛争時の資料・各種委員会成立経過』など

(注5)1969年2月14日未明、教養部闘争委員会および全共闘派と教養部自治会のあいだで大規模な衝突が起こり、250名以上の負傷者を出した。

わたなべ・やすひこ

1983年生まれ。京都大学総合人間学部卒業、京都大学大学院人間・環境学研究科修了。現在、京都大学大学文書館勤務。

主な著作・論文に、『廣松渉の思想ー内在のダイナミズム』(みすず書房、2018年)、「高橋和巳における超越的価値への志向-戦後民主主義のただなかで-」(出原政雄・望月詩史編『「戦後民主主義」の歴史的研究』、法律文化社、2021年)、「高橋和巳の知識人論ー「わが解体」までー」(『京都大学大学文書館研究紀要』第20号、2022年)、「新カント派受容に関する一考察ー個別的因果律をめぐる交錯と展開ー」(『社会思想史研究』第47号、2023年)。

論壇

- マクロン仏大統領発言の波紋明海大学准教授・福井 英次郎

- ドイツもポピュリズムの国になるのか在ベルリン・福澤 啓臣

- 企画展「1969年再考」を開催し想う京都大学大学文書館・渡辺 恭彦

- 生命倫理は高校でどう教えられているのか(上)元河合塾講師・川本 和彦

- 関東大震災朝鮮人・中国人虐殺100年「新聞うずみ火」記者・栗原 佳子

- 「ストの時代」の痕跡を読む(下)フリーランスちんどん屋・ライター・大場 ひろみ

- 寄稿―さよなら、セルバンテスジャーナリスト・池田 知隆