(要旨)

①本年9月には国連で気候変動サミット、10月には気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次報告書が公表され、2020年以降の国際枠組みの議論が本格化する。

②各国は、早ければ2015年3月までに温室効果ガス削減目標などに関する約束草案を国連に提出することがを求められている。一方、昨年11月のCOP19(第19回気候変動枠組条約締約国会議)中に公表した日本の新削減目標は、実質的には排出増加目標となっており、国際社会から批判を受けた。今後脱原発とともに、低炭素社会構築をめざし、2020年とそれ以降のより野心的な温室効果ガス削減目標と政策について、早急に議論を進める必要がある。

はじめに

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第2作業部会(気候変動の影響と適応)が本年3月25日から29日に横浜で開催された。その報告書では、進行する気候変動の影響の深刻さと、影響への適応策の重要性が強調されている。本年9月23日には国連事務総長の主催で、各国首脳が一堂に会して気候変動に関するサミットが開催される。そして2020年以降の温室効果ガス削減目標や適応対策を含む新たな国際枠組みに向けた議論が今後国際的に大きな焦点になっていく。気候変動枠組条約締約国会議では、全ての国が参加する新しい枠組みを2015年末にパリで開催される気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)で合意される予定であり、各国は2020年以降の削減目標を早ければ2015年3月までに国連に提出することとなっている。日本政府も2020年とそれ以降のより野心的な削減目標とそれを実現する政策について、早急に議論を進めなくてはならない。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次報告書

気候変動に関する科学的知見を取りまとめている国連組織のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、2013年9月26日にスウェーデンのストックホルムで第5次評価報告書第1作業部会報告書(自然科学的根拠)の政策決定者向け要約を承認・公表した。

IPCCが報告書を出すのは、2007年の第4次評価報告書以来6年ぶりである。IPCCは独自の研究を実施する機関ではなく、査読つきの学術誌に発表された新たな研究成果に基づき、地球温暖化に関する自然科学的根拠の最新の知見をとりまとめている。第1次作業部会報告をはじめとして今後まとめられる第5次報告書は、ポスト京都議定書の国際交渉など、地球温暖化対策のための様々な議論に科学的根拠を与える重要な資料となる。

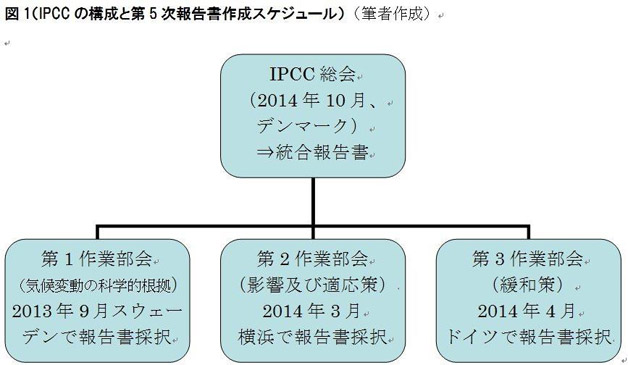

IPCCはこれまで4回(1990年、95年、2001年、07年)報告書を公表しており、今回が5回目となる。IPCCは3つの作業部会(第1作業部会:気候変動の科学的根拠、第2作業部会:影響および適応策、第3作業部会:緩和策)から構成される。昨年9月に公表されたのは第1作業部会の報告書である。第2作業部会は2014年3月に横浜で、第3作業部会は2014年4月にベルリンで開かれる会合で報告書を取りまとめ、最終的には2014年10月にデンマークで開かれる総会で第5次統合報告書として公表される予定である。

IPCCの役割は、国際的な温暖化対策の科学的基礎を固めることである。そして、最新の科学的な予測手法を駆使し、気候予測・影響予測・対策の経済評価を行い、政策立案者や社会に対し、将来社会のシナリオ(選択肢)を提示することにある。各国の利害が錯綜して難航を極める地球温暖化の国際交渉において、地球的観点からの人類益(地球益)を考慮するよりどころを提供し、各国の国益との調整の科学的基盤となっていると言える。

一方、価値判断を伴う政策決定は、政策決定者や政治家など、そしてより広くは社会全体の責務である。たとえば温暖化の危険な水準をどこに置くか、気温上昇を何度までに抑えるか、CO2の排出削減目標をどのレベルに定めるか、などである。IPCCはこのように政策決定者が求める政策に関連した重要な科学的情報を提供する立場にあるのである。

第1作業部会報告書のポイント:累積排出量は気温上昇に比例する

第1作業部会報告書は、最新のデータや新しい分析モデルを導入して、より精度の高い予測や分析を行っている。

報告書の最大のポイントは、「二十世紀半ば以降に観測された温暖化の主な原因は(化石燃料を燃やすなどの)人間活動であった可能性が極めて高い(95%以上)」と指摘し、前回の「非常に高い(90%以上)」よりさらに踏み込んだ点である。これにより温暖化の原因論争にほぼ決着がつけられたといえる。

そしてさらに重要なメッセージは、CO2の人為的排出の累積総量と温度上昇が比例関係にあることを明確にしたことである。

国連気候変動枠組条約第16回締約国会議(COP16、メキシコのカンクン、2010年)では、世界の平均地上気温を産業革命前と比較して2℃未満に抑える目標が合意された。これは「カンクン合意」または「2℃目標」と呼ばれており、より正確には、「産業化以前からの世界平均気温の上昇を2℃以内に収める観点から温室効果ガス排出量の大幅削減の必要性を認識する」という内容である。この2℃目標(カンクン合意)を達成するためには、世界全体の排出量を現状に比べて2050年までに半減程度に抑え、今世紀末までには世界全体の排出量をゼロにするかマイナスにする必要があるとされている。

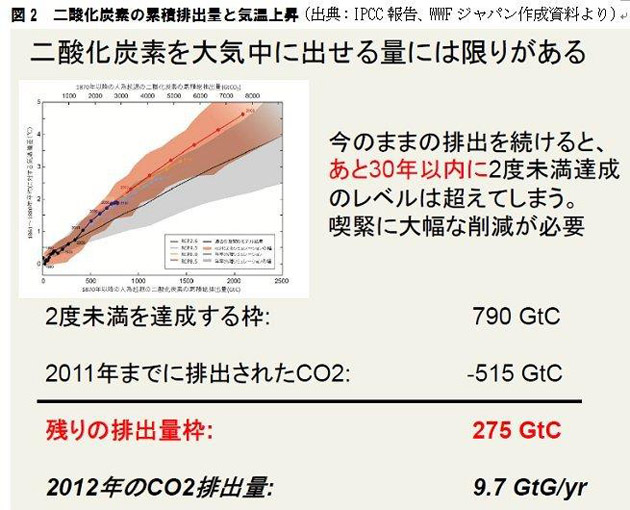

2℃目標の達成を、累積排出量と気温上昇には比例関係があるとするIPCCの新見解に当てはめるとどうなるだろうか。

2℃未満に抑える目標を、比較的高い確率(66%)で実現するために許容される排出総量は、約1000ギガトン(炭素換算、1ギガトンは10億トン、以下同じ)であり、他の温室効果ガスも考慮すればCO2の許容排出総量は約790ギガトンとなる。ところが2011年までに人類は既に約515ギガトンを排出している。したがって、残りの許容排出量は275ギガトンとなる。ちなみに2012年の排出量は9.7ギガトンであるので、現状の排出傾向が続くと30年足らずで許容排出量を使い果たしてしまうことを意味する(図2参照)。

このように2℃目標実現に必要な許容排出量がIPCCから提示されたということは、今後世界全体で目標達成のために許容される炭素のバジェット(炭素の予算)が提示されたことを意味する。すなわち目標達成のために世界全体で排出できる量には限界があり、しかもその限界が近づいてしまっているので、喫緊に大幅な削減が求められているのである。そうすると、理論的にはこの予算の範囲内で世界的な排出削減を達成するために、一定の国際的な努力分担方式に合意し、その上で各国に許容される算定をすることが求められる。

第1作業部会報告書ではそのほか、観測結果として世界の平均気温が1880年から2012年までに0.85度上昇し、海面水位は1901年から2010年までに19cm上昇したこと、さらに大気中の二酸化炭素(CO2)濃度は、1750年以降40%増加し、「直近80万年で前例のない水準」にまで増えていると指摘している。

また、世界各地での干ばつや豪雨、熱波、竜巻などの頻発は温暖化が原因とみられるとしている。そして「世界平均地上気温の上昇に伴って、ほとんどの陸上で極端な高温の頻度が増加することはほぼ確実である。中緯度の大陸のほとんどと湿潤な熱帯域において、今世紀末までに極端な降水がより強く、頻繁となる可能性が非常に高い。」とし、気候変動に伴うリスクを警告している。

今後の影響については、2000年前後に比べ、21世紀末の海面の上昇幅は26~82cm、平均気温上昇幅は0.3~4.8度との予測値が示されている。前回の気温上昇の最大予測値(6.4度)より低くなったのは、極端な将来シナリオをシミュレーションから除外したためである。

COP19で日本に課せられた課題

2013年9月のIPCCの第5次報告書(第1作業部会)を受ける形で11月にポーランドのワルシャワでCOP19が開催された。

会議の焦点は、これまで先進国だけに温室効果ガスの削減を義務づけた「京都議定書」に代わり、すべての国や地域が参加して2020年から始める新たな枠組みを、2015年の末にパリで開かれるCOP21で合意するための道筋をつけることであった。

会議では主に以下の4つのテーマが議論された。

第1は各国の今後の温室効果ガスの削減目標に関するものである。

締約国会議は2020年以降の枠組みについて、すべての国に対し自主的に決定する約束草案(温室効果ガス削減目標や行動計画)を、2015年のCOP21よりも「十分に早い時期」に提出、可能な国はその年の3月末までに提出を求めることが決まった。

2020年までの削減目標の強化については、高い排出削減可能性のある行動の機会に関する技術専門家会合の開催や、都市・地方の経験・ベストプラクティスの共有に関するフォーラムの開催等が決定された。また、先進国は条約の下での目標(京都議定書第二約束期間の目標を持つ国についてはその目標)の再検討を行うことが要請された。

第2は途上国への資金的支援に関する決定である。すでにCOP16で2020年までに先進国全体で官民合わせて1,000億ドル/年動員することと、および緑の気候基金(GCF)の設立が決定されていた。また短期資金として2010~12年に、先進国全体で300億ドルの資金提供がされてきた。結果として気候資金の継続的な供与と短期資金の期間(2010-12年)からの増額の方向は決定されたが、中期目標の設定などの具体的な道筋については合意されなかった。

3番目は巨大台風などの気候変動の悪影響に関する損失と被害(ロスとダメージ)に関する決定である。これについては、「ワルシャワ国際メカニズム」(WIM)という国際組織を2014年から発足させることが合意された。具体的には、執行委員会を設立し実施のための2カ年作業計画を2014年12月までに策定することなどを決定した。このメカニズムの機能としては、気候変動による包括的なリスクに関する理解を深め、データや優良事例等の知見を共有し、資金・技術・能力構築含む活動と支援を強化することなどがある。

4番目は、途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減等(REDD+)に関するものである。これについては、技術ガイダンス、資金、組織を含む支援の調整に関する枠組みが決定され、ほぼ手続き的な検討が完了した

温室効果ガス削減目標設定に関する議論

2020年以降の枠組みについては、各国が事前に提出するものは各国個別の削減草案である。しかし、主要先進国や途上国がCOP15(コペンハーゲン、2009年)前後に提出した2020年目標が全て実施されたとしても、2℃目標実現に必要な排出削減量には全く不十分である。したがって、各国から今後個別に提出される削減草案を実施するだけでは2℃目標を実現するには不十分である可能性が高い。

既述のように、本来理論的には、IPCCが提起しているような排出許容量の枠内で、一定の衡平な方式で各国に排出量(「排出予算(バジェット)」)を割り当てることが考えられる。しかし現実的にはこのような方法は政治的に困難である。したがって次善の策として、各国別の目標案をあらかじめ国連に提出し、最終決定までに数カ月かけて国連の場で協議する方式(事前協議型の目標決定方式)が考えられる。その際、科学からみた妥当性や先進国・途上国間の衡平性などを図ることが望まれる。

今後各国から提出される削減草案に関し、それぞれの努力を比較し、さらには2℃目標実現に必要な排出削減に照らし評価することを目的としたプロセスやルールを確立することが重要である。

具体的には、削減基準年、目標年(期間)、国外削減クレジットの利用見込み、国内森林吸収源の扱いと吸収見込み量などに関する情報を提供し、各国の努力の比較可能性を高めること、さらには個々の削減草案が2℃目標実現に必要な排出削減に向けた国際社会の努力への貢献度合いについて、他国や専門機関を含む評価プロセスにおいて検討すること、そしてその結果貢献の程度が不十分であれば削減草案の内容を見直すことができるようにすることが望ましい。

日本の新たな温室効果ガス削減目標

COP19中に、日本政府は2020年度までの温室効果ガス排出量を2005年比で3.8%削減する新たな目標を正式に発表した。この目標は、京都議定書の基準年である1990年をベースとすると3.1%増に相当する。

日本政府は2009年のCOP15において、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提として1990年比25%削減目標を提出した。2013年1月の安倍総理指示により、この目標が見直されてきた。この結果、「1990年比25%減」からは28.1%目標を引き下げたことになる。

日本の新目標は各国にどう受け止められただろうか。COP19においてこの目標には多くの国から批判が寄せられた。環境団体や小島嶼国連合(AOSIS)44カ国を含む途上国だけでなく、欧州連合(EU)28カ国や英国政府など先進国からも、文書で日本に対する失望の意が表明され、方針撤回が求められた。COP19の会場では、途上国のグループを代表して、フィジーの閣僚が「先進国が会期中に削減目標を大幅に引き下げることを発表した歴史的な会議だ」と述べたほか、EUの代表が「各国の取り組みを前進させようという会議での議論に明らかに逆行するものだ」と指摘するなど厳しい批判の声が上がり、日本は苦しい立場に置かれた。

IPCCの第4次評価報告書が示すように、国際的には産業革命以来の地球全体の平均気温の上昇を2℃以内に抑えるため、各国の削減目標の大幅引き上げが必要とされている。新目標発表のタイミングはCOP19に間に合わせたが、結果的には先進国の歴史的な責任を強調する途上国のグループに、2020年以降の対策を途上国が進めないための口実を与えることとなってしまった。

気候変動と原発からのリスクの低減

日本では、2011年3月の東日本大震災と福島第一原発事故以来、気候変動の問題が政治的な課題から消し去られてきた。しかし現代社会が直面する最大のリスクである原発と気候変動からのリスクを低減・回避することこそ優先課題とされるべきである。省エネルギーのさらなる拡大や再生可能エネルギーの大幅導入を軸として、今後国内における気候変動対策を強化し、温暖化対策に積極的な姿勢を国際社会に示すことで、新たな枠組み作りに向けた議論に加わっていく必要がある。このことは日本の持続可能な発展の基盤を強化することにもつながる。

COP19で発表した日本の目標は、原子力発電の活用のあり方を含めたエネルギー政策及びエネルギーミックスが検討中であることを踏まえ、原子力発電による温室効果ガスの削減効果を含めずに設定したその時点での暫定的目標とされている。いわば最低ラインの数値目標と理解できる。今後政府はできるかぎり国内での省エネ対策・再生可能エネルギーの導入に加え、エネルギー政策・エネルギーミックス、そして削減行動の更なる強化について、国民各層の意見を反映できる透明なプロセスで検討を進めながら、目標の上積みを行うとともに、世界的に求められる行動を率先して推進し、持続可能で低炭素な社会への移行を先導する必要がある。

2011年3月11日の福島原発事故以降、省エネルギーは格段の進展をみせた。2013年の実績でも、東京電力管内の電力消費は震災前よりも10%以上減少しており、省エネ・節電が定着していることがわかる。震災直後の我慢の省エネから合理的かつシステム的に省エネを制度化することによってさらなるエネルギー効率の向上と省エネの余地はまだまだ存在する。

再生可能エネルギーについては、固定価格買取制度によって、太陽光の導入が先行しているが、今後風力発電や地熱の拡大も期待される。その前提としては普及を妨げている送電網の整備や発送電分離などの制度改革、規制の合理化が必要である。その際、再生可能エネルギーの拡大を軸とした地域の持続可能な発展の視点を失ってはならない。たとえば長野県飯田市では、「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」を2013年4月に制定し、その中で地域環境権を提唱し、「再エネ資源は市民の総有財産。そこから生まれるエネルギーは、市民が優先的に活用でき、自ら地域づくりをしていく権利がある」と述べている。

求められる政治的なリーダーシップ

今後重要なことは各国の政治指導者が合意に向けた強い意思を結集することである。1990年代までの地球環境交渉では米国、そしてEUが指導力を発揮した。21世紀に入り米国が交渉の最前線から退き、その隙間を埋めるようにEUが牽引力を発揮してきた。しかし欧州金融危機など経済問題や、加盟国間の調整の困難さによりやや陰りがみられる。

それでも欧州委員会は、本年1月22日、温室効果ガスを2030年に90年比で40%削減するという目標を提示した。あわせて、再生可能エネルギーを2030年にエネルギー消費量の27%までの割合にする目標も提示している。温室効果ガス排出削減40%、再生可能エネルギー27%という目標は必ずしも野心的とはいえない。また、エネルギー効率化に関する目標を掲げていない等の問題もある。しかし、2050年までの中間に位置づけられる2030年の目標議論を進め、2014年末までの合意を目指すとしているEUのイニシアティブと行動意欲が表れているもとの評価できる。

一方、オバマ政権下の米国は、議会のねじれによって温暖化対策法案の成立が困難となっているが、1期目では自動車燃費規制強化を行い、2期目には石炭火力からのCO 2排出規制を提案するなど積極姿勢を示している。ケリー国務長官は従来から気候変動問題を重視しており、COP21に向け、積極的役割を果たすことが期待される。そのほか中国なども再生可能エネルギーの普及やエネルギー効率の向上に野心的目標を設定し成果を上げている。

一方、日本は本稿執筆時点では、2020年の確定的な目標のみならず、2030年の削減目標や、省エネ・再エネ目標についても、ほとんど国民的な議論が進んでいない。気候変動政策は優先順位が大きく後退し、政府の審議会での議論も停滞し、「地球温暖化対策計画」も制定されないままである。 ここで留意すべきは、日本政府はG8サミットで合意された先進国の責務(2050年までに温室効果ガスを80%削減すること)にコミットしており、政府が策定した「環境基本計画」でもこのことが明記されていることである。2020年、2030年の温室効果ガス削減に当たっては、2050年までの80%削減を視野に入れた検討が求められる。

既述のように気候変動枠組条約締約国会議では、全ての国が参加する新しい枠組みが2015年末に合意される予定である。日本政府も2020年以降の削減目標を2015年3月までに国連に提出することとなっている。今年9月には国連の気候サミットも開催される。日本も2020年の野心的で確定的な目標とそれを実現する政策措置につき早急に議論を進めるべきである。

まつした・かずお

1948年生まれ。京都大学名誉教授。(公財)地球環境戦略研究機関シニアフェロー、国連大学客員教授、環境経済・政策学会理事、日本GNH学会常務理事。専門は環境政策論、環境ガバナンス論。環境省で政策立案に関与し、国連地球サミット事務局やOECD環境局にも勤務。環境問題と政策を国際的な視点から分析評価。著書に『環境政策学のすすめ』(丸善)、『環境ガバナンス』(岩波書店)、『環境政治入門』(平凡社)。『地球環境学への旅』(文化科学高等研究院)など。