特集●総選挙 戦い済んで

政治改革時代の遺産尽き、次にくるものは

保守2党論と立憲主義の3極構造の根拠と課題

日本女子大学名誉教授・本誌代表編集委員 住沢 博紀

1.3つの系譜での政治改革の時代の遺産が尽きたこと

2.「右が3割、左が2割、中道5割」は本当か?

3.次に来る3つの基本的な問い:安倍政権「1強」の秘密ともろさ、

立憲民主の意義、「保守」希望の党のポジション

4.結論

1.3つの系譜での政治改革の時代の遺産が尽きたこと

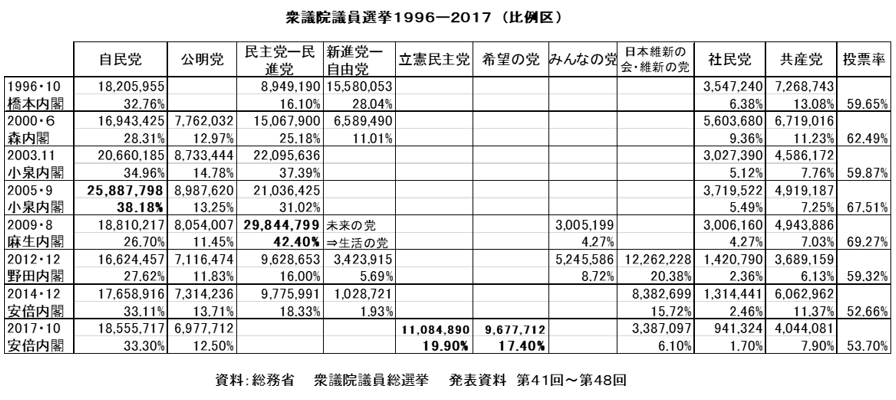

10月22日の衆議院選をもう一度、冷静に見てみましょう。比例区では自民党18,555,717票、得票率33.3%、公明党6,977,712票12.5%です。野党の立憲民主党は11,084,890票19.9%、希望の党9,677,712票17.4%、共産党4,044,081票7.9%、日本維新の会3,387,097票6.1%、社民党941,324票1.7%です。与党は45.8%、野党は立憲・希望・共産・社民4党合計で46.9%、ほぼ拮抗しています。日本維新の会は国会運営では与党寄りでしたので、やや与党のほうが多いという感じです。しかし議席数配分では、自民284、公明29で、両党とも前回より少し減少しましたが、10名の定数削減もあり465名のうち与党は313名で3分の2を確保しました。

投票率でみると、有権者総数106,091,229人のうち約5697万人(暫定値算出、有効投票数は55,757,552)で投票率53.7%、これは前回、2014年総選挙の52.66%に次ぐ戦後2番目の低い投票率です。ちなみに政権交代選挙であった2009年は、有権者総数103,949,442人のうち投票者数72,003,538人(投票率69.27%)ですので、実に1503万人の減少です。メディアでもよく引用される絶対得票率(有権者総数に対する当該政党への投票率)では、自民党は17.49%にすぎません。よく「有権者の4分の1、あるいは5分の1の支持で、議会では絶対多数」などといわれますが、これはもっとひどい話です。

もうひとつ世論調査との関連で考えてみます。安倍内閣支持率に関しては、不透明・不安定という他ありません。NHK世論調査では、8月内閣改造後に支持44%、不支持36%と一時回復し(9月調査)、加計学園問題への説明責任を果たさず、臨時国会冒頭での解散のため再び不支持が42%、支持39%と不支持が多くなり(10月投票1週間前)ました。

ここまではほぼ多くの新聞やテレビなど大手メディアの一致するところですが、自民大勝という選挙結果を受けて、読売新聞の選挙直後の緊急調査(10月23~24日)では、支持率は52%で前回より11ポイント上昇、不支持率が37%と、それぞれ選挙前より大幅に安倍政権に有利な結果が示されました。しかしその後の推移では、読売新聞系の日テレの10月27~29日調査でも、早くも支持41.7%、不支持44.2%と再度逆転し、テレ朝、報道ステーションの11月4~5日調査では、支持44.2%、不支持41.5%とわずかに支持が多いものの、しかし選挙結果に関しては、良しとするものと良くないとするものが、それぞれ43%で拮抗しています。

要するに、自民党・公明党は議席数では3分の2以上と圧勝したものの、明確な安倍政権支持を示すものではないという、非常にわかりにくい政治状況が生まれています。野党民進党の代表選後の幹事長人事をめぐる混乱と離党者の続出、小池新党がまだ固まっていない段階を狙った安倍首相の衆議院「解散権」の濫用なども指摘されました。今回の衆議院選挙は、内閣の「衆議院解散権」なるものや選挙制度に対する正当性が改めて問われる選挙となりました。

しかしここで現行の選挙制度の是非を議論する気はありません。そもそも小選挙区制は、勝者に過大な議席を与え、政権を安定させるという制度設計の上に立っています。したがってどの国でも、政権交代を可能とする、拮抗する二大政党制が基本となります。もちろんモデルとなったイギリスでも、スコットランド国民党などの地域政党と、EU離脱派の独立党や逆の自由民主党などの第3勢力は存在します。独立党が典型的な例ですが、皮肉なことに欧州議会(EU)の選挙が比例代表制選挙なので、彼らも生き残ることができました。まさに日本の選挙制度も、小選挙区制と比例代表制の並立システムなので、公明党、共産党、それにいくつかのポピュリスト政党や小政党が存在しています。もし単純小選挙区制であれば、保守系の2大政党以外に、大阪維新の会のような地域政党が各地にでき、あるいは無所属の実力派議員の連合体が第3勢力となったでしょう。

90年代政治改革の大きなうねりは、1994年の細川政権の下での選挙制度改革に収斂しました。それは小選挙区制と比例選挙制を並列させる妥協の産物でしたが、1996年総選挙から、自民党優位の体制(55年体制)に対抗し、「政権交代のある民主主義」を可能とする政党システムが追求され、2009年民主党鳩山政権の成立にみられるように、ある程度機能してきました。しかし小泉郵政選挙を身近で体験した安倍首相のように、選挙に勝つことだけを目的にこの選挙制度を活用しようとするなら、小選挙区制の許容範囲を超え、民意を歪める装置に転落します。結論からいえば、今回の総選挙で、「90年代政治改革の時代の遺産は尽きた」と思います。その意味は次の3項目に整理できます。

(1) 自民党長期政権(55年レジーム)は田中派の金権政治に行き着き、政治改革論者の羽田孜と選挙制度改革を唱える小沢一郎による自民党の分裂。新生党・新進党を経て民主党の地方の保守勢力の基盤となりました。自民党の第二次分裂は、2005年、小泉郵政改革に起因する市場化派と規制維持派の対立です。小泉は反対派の選挙区に対立候補を擁立したため、自民党の伝統的な地域組織は弱体化しました。この2回に及ぶ自民党・保守勢力の分裂が、本筋ではありませんが、「政権交代のある民主主義」の実現に大きく寄与したわけです。この保守政党分裂の「遺産」は消滅しつつあります。

(2) 90年代政治改革の本流は、冷戦終結とグローバル化に対応する、日本の政治システムの刷新、および分権・規制改革を唱えた「民間政治臨調」と、そこに結集した保守派・リベラル派の若い世代の超党派集団です。自民党からは、石破茂、大島理森、岡田卓也、鳩山由紀夫など、社会党からは仙谷由人などニューウエーブの新人たち、公明党からは北側一雄など、民社党からは伊藤英成、川端達夫、社民連からは江田五月、菅直人、設立されたばかりの日本新党からは、細川護熙、小池百合子などが参加していました。枝野幸男や前原誠司らもこの日本新党を経て1996年の民主党設立に参加しますから、鳩山・菅の「さきがけ」と、細川「日本新党」が、自民党への対抗政党の本流といえるでしょう。

(3) もう一つ忘れてはならないのは、55年体制のもと自民党長期政権の対抗勢力であった革新陣営、社会党と共産党の役割です。冷戦時代には、反共主義に立つ同盟・民社党と階級闘争論に立つ総評・社会党という二つの勤労者政党のブロックの対立があり、付け加えて都市部では革新自治体をめぐる社共共闘という枠組みも重要でした。「政治改革の時代」とは、この同盟・総評を連合という労組のナショナルセンターに統一し、総評の左派を排除する過程でもありました。「民間政治臨調」もこの連合への路線統一と軌を一にしています。結局社会党は分裂し、田辺誠、山花貞夫、横路孝弘、それに若き書記長赤松広隆など右派は民主党設立の中心メンバーとなり、左派は社民党に転換しました。

連合は90年代から現在まで、民主党など非自民対抗政党の支持母体として重要な役割を演じましたが、20年後の現在、労組のナショナルセンターとしての組織力も政治的発言力も不断に低下してきています。社会党系の政治家も、立憲民主党から副議長になった赤松など少数を除いて消えつつあり、この意味でも、「政治改革の時代の遺産」の重要な一角は崩れつつあります。残されたのは、旧社会党から民主党に移った地方組織(地方議員)と、高齢化しつつも組織力を残す共産党の勢力です。期せずして野党第1党となった枝野幸男率いる立憲民主党が、これから安倍自民党への真の対抗政党として発展できるかどうかは、民進党の地方組織、そして岡田卓也などの無所属の会、それに希望の党など、かつての民進党系の議員たちとの連携にかかっていますが、他方で、旧イタリア共産党が民主党に転換したような大転換を、日本共産党が行うことができるかどうかにもかかっています。

それでは次に、「90年代政治改革の遺産の消滅」を、(1)2003年、民主党と小沢自由党の合併まで、(2)2005年小泉郵政選挙と2009年民主党政権交代選挙、(3)3回の安倍勝利の選挙に分けて考察します。

2.「右が3割、左が2割、中道5割」は本当か?

小熊英二は、10月20日付『朝日新聞』論壇時評において、安倍首相周辺の認識とされる上記の図式をもとに、小池・前原が構想した希望の党に託した「保守2党論」の非現実性を論じています。上の図式は、「右3割」を自公の固定票、「左2割」は共産党も含む広義のリベラル固定票、「中道5割」は棄権も含む無党派層として検証します。日本の有権者を約1億人とすると、自公3割で3千万票、野党が2割で2千万票、中道の無党派層の多くが野党支持に回れば与野党は拮抗するが、昨今の投票率50%少々であれば、棄権が多く与党優位の状況を変えるものではないとします。小熊によれば、小池・前原、そして希望の党を過大評価したメディアもこの基本構造を軽視しており、投票率が2009年「政権選択選挙」の時のように60%代後半にならない限り、自公に拮抗する保守2党論はあり得ないと断定します。東京都議選の例は、むしろ公明党の役割が決定的であることを示していると結論付けています。

安倍首相も自賛している現在の選挙制度の下、自民党が絶対多数を獲得したのは、小泉郵政選挙と安倍の下での3回の総選挙のみであり、「政権選択選挙」という名称が「自民1強」のもとリアリティを失いつつあります。それと共に選挙制度の研究者たちの間では、公明党の役割り(小選挙区では自民に投票する)が選挙制度そのものを構造的にゆがめていると指摘する人が増えてきました。この関連では、野党では逆に政府批判票が共産党票に分散され、小選挙区での勝利のためには野党間の候補者調整が絶対的に必要であるという議論になります。朝日新聞では、小選挙区での野党候補の得票数の総数から、63選挙区で逆転していたと報じています(10月24日付)。

これらの議論は間違ってはいません。現に、民進党・社民党・共産党の間で候補者調整は進んでおり、立憲民主党が小選挙区で18人の議席を得たのもこの成果です。政党政治の研究者、学習院大学の野中尚人教授は、野党が統一候補を立てることができれば政権選択選挙になることこそ、現行選挙制度の利点であると述べています(朝日新聞10月24日)。しかしそうした計算をするなら、そもそも1996年の総選挙の時から自民党は敗北していました。現行選挙制度が2009年まで、「政権交代のある民主主義」の制度として機能してきた根源には、保守分裂と保守新党の成立があったことを私は強調したいと思います。小池「希望の党」も、政権選択選挙とするためには、小池ブームや無党派層の動員だけではなく、自民党から複数の有力な政治家をリクルートすることを前提としていたはずです。

自民党分裂、保守分裂から出発した「90年代政治改革」は、小選挙区においてそれなりにバランスが取れていました。2005年小泉郵政選挙は自民党に過剰に振れましたが、2009年の政権交代選挙では民主党に過剰に振れました。しかし2012年からの安倍自民党の下では、3回続けてこの極端な数字ですから、小総選挙区制は民意を反映する選挙制度として機能しなくなりました。

今度は比例代表選出で、各党の得票数と得票率を見てみましょう。これが投票行動における本来の政党支持率を表しています。有権者を1億人と想定すると、自民党は2千万票前後で、得票率では平均して3分の1程度です。2003年第43回選挙までは、自民党と民主党の二大政党に集約されていくプロセスを示しています。ここでは自民・公明の与党と、民主・社民・共産の野党が完全に拮抗しています。それどころか民主党票は自民党票を凌駕していて、選挙制度によってはこの時点で政権交代が行われることになります。

次の第2段階は、2005年小泉郵政選挙と2009年政権交代選挙です。ここでまず投票率に大きな変動がみられ、政治変動の季節になります。まず投票率が8ポイントほど上がり、500万票ほどが小泉自民党に流れ、自民党が圧勝します。次に、通常よりも10ポイントほど投票率が増加し、約900万票ほどが民主党に流れ、日本憲政史上初めての完璧な「政権交代選挙」となります。

第3段階は、野田民主党政権の下での消費増税をめぐる党の分裂です。2012年から今回の2017年までの3回の総選挙は、自民1強時代となり、野党の分散化の時代となりました。民主党はそれまでの2千万票前後のうち、半分は保守リベラル票であり、連合を支持基盤とする労組リベラル派が半分の1千万票程度であることが明らかになります。しかしこの第3期の特徴は、第2段階の流動化の季節をへて、みんなの党や日本維新の会・維新の党(両者は異なる政党ですが、便宜上、一括します)など、ポピュリズム型の政党が大きく飛躍します。しかし同時に、それは短期的な現象であることがわかります。都市近郊型ポピュリズム、みんなの党は2回の選挙で消滅し、維新の会の系列は、1200万票、800万票、300万票と減らし、おそらく希望の党の一部との再編などの過程に入るかと思われます。

今回の選挙のポジティブな面は、偶然的な要素があったにせよ、非自民対抗政党が、リベラル派の立憲民主党と、保守派の希望の党へと明確に分離したことです。これにより (1)ポピュリズム政党の時代に終止符が打てること、(2)選挙制度に相応した政党協力が、戦略的に構築できること、(3)有権者にとっても選択肢が明確になることなどが挙げられます。

もちろんその帰結が日本に幸せをもたらす道なのかどうかは、憲法改正問題一つをとってみてもわかるように、不明です。

90年代の政治改革の時代からの8回の総選挙を全体として考察してみましょう。90年代には、自民分裂と分権改革の細川新党の登場により、有権者は自民党体制に代わる新しい政党システムを選択することが可能となりました。しかし90年代が経済の「失われた日本の10年」の始まりであったように、日本政治・政治家もこの有権者の信託にこたえることができませんでした。同じ時期に、多くの著名大企業が倒産・解散・再編されてもいます。安倍政権の3期連続の圧勝は、日本全体が選択肢をなくし衰退モードに入っていることの政治的表現です。

もう一つ明確なことは、社共という戦後民主主義の革新勢力が、着実な衰退過程に入っているということです。ヨーロッパでは冷戦終結はもっと明確でしたが(イタリアの例)、日本は冷戦後の世界への対応に30年近くかかったということです。

3.次に来る3つの基本的な問い:安倍政権「1強」の秘密ともろさ、立憲民主の意義、「保守」希望の党のポジション

1996~20012年までは、日本政治も動乱の時期でした。2012年、自民党が安倍総裁の下で総選挙に勝利して以来、一転して自民一強の時代になりました。しかし得票結果が示すように、国民の自民党への投票は90年代から一貫して1800万~2000万のラインであり、大きな変化はありません。安倍政権の強さの秘密は簡単です。この選挙結果を見ても、自民党政権は有権者の5分の1、つまり2000万人の支持を獲得していればいいということです。後は草の根保守の地方組織を守り、野党が一元化しないように政権運営を行い、自民党内に強力なライバルが生まれないようにしていれば、選挙での圧勝が約束されています。「90年代政治改革の遺産」が衰退した2012年からは、自民党の総選挙勝利のハードルが異常に低くなりました。

55年体制の時代の自民党は国民政党を自認しており、国内の様々な階層の問題を集約し、多くの利益団体の要求を官僚機構とともに調整してきました。しかし2012年以後は、2000万を相手にすればいいのですから、もはや国民政党の演出をする必要もありません。利益団体の反乱も郵政民営化を最後に終息しました。医療費削減問題での医師会の要求は限定的なものであり、農協はTPPの交渉でも表立った反対勢力になりませんでした。日本全体からあらゆる面で活気が失われつつあります。アベノミクスの本質は、円安・株高・企業内留保資金の増加の3点セットです。これらは日本の社会的格差を着実に増大させていますが、「地方創成」、「働き方改革」、「人づくり革命」などいくつかの政策ユニットで対応していれば、2000万の支持を維持するには十分です。

安倍政権は、アベノミクスと「日本会議」のナショナルな価値観の回復を結びつけることで、この2000万支持者を強固なものにしました。トランプのアメリカのように、日本社会でも最近の世論調査では、自民党支持者と無党派層では、政策や価値観で大きな分断・両極化が生じてきています。

今回の選挙のポジティブな面、つまり立憲民主党が野党第1党となったことと「もう一つの保守」を自認する希望の党が生まれたことです。正確にいえば、二つの党ともその存在根拠は曖昧であり、組織基盤もないに等しく、しかも無所属の会や参議院には民進党が残っていますから、再度の政党再編や連携は不可避ともみえます。しかし少なくともリベラル左派の立場から、こうした暫定的な枠組みを90年代からの政治改革の流れとその帰結を見据えたうえで、次の時代のための構想・課題とそのための戦略を明確にしなければなりません。政党のアイデンティティを喪失していた民進党が分裂し(参議院が残っていますが)、日本維新の会などのポピュリズム政党が力を失いつつあることにより、少なくともリベラル左派の視点からの選択肢は明確になってきました。

立憲民主党にとって選択肢は明確です。立憲主義の名のもと、戦後民主主義と日本国憲法の精神の擁護者として(単純な護憲派ではなく)、55年体制のもとの社会党のような批判政党として一貫するのか、それとも旧民進党の枠組みで、政権担当政党のための連合政策を追求するのかという選択です。グローバル化が進行し、政治が国民生活の課題に対応できない時代には、批判政党として論点を先鋭化させることも野党の建設的な役割です。とりわけ参議院選挙における一人区に野党統一候補を立てる作業は欠かせないでしょうし、そのためには共産党との協働が必要です。もちろん共産党の側での変化が前提となります。

これに対して、希望の党の方は多様な選択肢があり、再度の分裂や再編の契機を秘めています。小池都知事との共同代表選挙において、53名のうち39票を獲得した玉木雄一郎は、安保法制容認と共産党を含めた野党共闘に否定的な点で、小池代表と同じ立場に立っています。しかし14票を獲得した大串博志は、この2点で立憲民主の議員に近く、「保守政党」としての希望の党の立ち位置が問われます。

この関連で、以下の2つの資料が大事です。

朝日新聞は、東大谷口研究室と国政選挙の当選者についての共同調査を続けています。今回も、9月23日から立候補予定者にアンケート送り、465人の当選者のうち、回答した453人分を集計しています。(10月24日付)

保守・リベラルという区分は、本来は市場重視(自己責任)か大きな政府か(政府による所得再分配と福祉政策の充実)という政策対立軸で使われます。しかし日本ではこの意味での新自由主義に立つ市場原理派は、「保守=自民党」も含めてほとんど存在しません。

「幼稚園・保育所から大学まで教育を無償化すべきだ」という質問項目は、合計75%の全政党の政治家が賛成で、反対は7%(自民党の一部と希望の党の数名)にすぎません。また「年金や医療費の給付を現行の水準よりも抑制」という項目は、賛成が14%、反対が44%で、すべての政党で反対の人のほうが多くいます。

与野党で両極に分かれるのは、「今すぐ原発を廃止」すべきかどうか、そしてアベノミクスを評価するかしないか、という設問です。これはほぼ完全に、自公とそれ以外の野党と二分化されています。問題はその二分化の意味です。

アベノミクスは、企業と資産所有者に利益をもたらす政策ですが、日本では緊縮財政・財政再建とセットにされていないので、これを保守・リベラルの軸に当てはめるのは無理があります。ただはっきりしているのは、アベノミクスが終わるときは安倍政権が終わるときです。

しかも欧米の中央銀行の金融政策がゼロ金利からの脱却へと転換し、日銀の国債引き受けやマイナス金利により日本の債権市場や金融機関が機能停止に陥っている事態を見ると、アベノミクスは今やゾンビ化しています。しかしバブル期には多くの人がその利益に群がり、バブル崩壊後に初めてその後始末を始めたように、アベノミクスについてもそれが「ゾンビである」と批判しても、誰もその出口戦略や次に来る経済・金融政策の基本構想を出していません。対立軸すら登場していません。バブル崩壊の90年代と全く同じで、「安倍政権もアベノミクスも終わった。後には膨大な負の遺産が残された」ということになります。

それに対してもう一つの大きな対立軸をなす、憲法改正と安保法制(集団的自衛権の容認の是非)に関しては、問題の構造が異なります。「安保法制を評価する」は70%で、そのうち自民60%(全員)公明6%(全員)、希望の党1%、維新2%(全員)です。評価しないは27%であり、立憲12%(全員)、希望の党7%(ほぼ全員)、共産3%、無所属4%(全員)という構成です。憲法改正に関しては、賛成が82%と圧倒的多数で、反対は立憲の多数派と共産、社民、無所属です。立憲では賛成と反対の比率は3対7、無所属は2対2です。しかし9条に安倍提案の「自衛隊の意義と役割を書き込む」となると賛成51%(自民45%、希望1%、公明2%、維新2%)、反対29%となります。さらに上の憲法改正に賛成と答えた人のうち、「次の衆議院の任期中に憲法を改正したい」という人は35%(したがって全体の回答者の中では25.4%)で、「改正の時期にはこだわらない」が65%です。この意味では、安倍首相の改正日程には現段階では大きな無理があります。

このアンケート調査からわかるように、もし小池・玉木(前原)希望の党が、「自民党への代替となる保守政党」をめざしたとして、それが「第2自民党」、あるいは「自民党の補完勢力」にならないための政策の対立軸の設定は現状では困難です。脱原発、アベノミクス批判、消費税凍結という今回の「希望の党」の基本政策も、具体的な作業工程や対案が出されているわけではないので、どこまで二つの保守政党の選択肢となるかは疑問です。今回の希望の党の失速も、小池代表の「安保法制反対派議員の排除」発言だけではなく、自民党と保守政党としての対立軸を設定できなかったことにあります。

もう一つの興味ある世論調査に、読売新聞が、早稲田大学の田中愛治教授らとおこなった「世代別にみた「保守・リベラル」のイデオロギー認識」(2017年8月11日朝刊)があります。これが多くの議論を呼び起こしたのは、18~29歳の世代には、自民党や維新の会が、民進党や共産党よりもリベラルとして認識されていたことです。40歳から50歳代の間で、私たちが通常理解する、保守・リベラルの政党認識に戻ります。

この議論から、「安倍政権がリベラルで、右と左が世代により逆転した世界」がメディアで論じられます。しかしよく見るとこれは牽強付会で、自民・民進・共産が20代では中央値に寄っていること(要するにイデオロギー判断やイメージがない)、共産が20~30歳代では自民党と同じレベルの保守と位置付けられること、維新の会が、20~30代では最もリベラルな政党であるが、50歳代以上は大きく保守の側に進むこと、民進党はすべての世代で中央値であること、つまり政党の独自性が認識されていないことです。この調査から引き出すべき結論は、20代~30代において、民進党や共産党は、社会の現状を改革する「リベラル派」としてみなされていないこと(要するに特色無し)、それに対して、自公は保守のポジションが明確で、最もリベラルな改革政党は維新の会などポピュリズム政党であるということになります。

4.結論

今回の選挙から導き出すべき結論は二つです。

第一に、グローバル化の進展により、多くの工業諸国では、発展に取り残された人々、世代、地域が存在します。そのため、社民党や共産党というイデオロギーではなく、実質的にこうした格差の拡大や新しい社会・環境問題を、徹底して政治の場に出す政党が必要とされています。アメリカの民主党大統領予備選におけるサンダース候補の躍進や、フランス大統領選挙で19.6%を獲得したメランション候補などの存在です。冷戦時代からの日本の社共は、残念ながらこうした勢力として年金世代にしか認知されていません。もし立憲民主党が日本でこのポジションを求めるなら、政権交代には直接結びつかないとしても、デモクラシーの活性化や若い世代の政治への関心を高めることに大いに寄与するでしょう。立憲民主の課題は、立憲主義も大事ですが、むしろアベノミクスへの批判に関し、生活者の視点から日本の具体的な社会経済改革政策、日本衰退モードからの脱却戦略を提示することでしょう。

もう一つは、ここで論じた保守分裂と分権派保守の成立(集権国家の規制改革)から日本の政治改革が始まったことの意味と意義です。この文脈では、本来であればアベノミクスの限界とその対案をめぐり、保守2党ができるといいのですが、その兆候は全く見えません。これに対して、憲法改正・安全保障の領域では、潜在的にその対立軸の設定は可能です。憲法政策や安全保障は、原則として、政党を超え国民的な合意を求めるべき分野です。

しかし戦後日本では、日米安保容認と憲法9条擁護の間で、この政策課題がイデオロギー化され、時代の変化にあった議論とそのための選択肢が示されてきませんでした。その帰結が、憲法改正=保守派のアイデンティティという、現実の安全保障政策にほとんど無意味な政策の対立軸が作られていることです。今、閣議決定を契機とした日米安保法制により、なし崩し的に日米安保を集団的自衛権に立つ軍事同盟とする理解が日米双方で既成事実化され、軍事部門を中心に作戦行動としても具体化されつつあります。

アメリカの一極支配のもと、また日本が世界第2の経済大国であった時代は、日米安保はアジア・太平洋の平和と繁栄のための「公共財」といわれてきました。それには日本の9条の存在、「平和国家日本」が前提となっていました。しかし中国が「一帯一路」のグローバル戦略を携え、アジア・太平洋におけるアメリカとの2極構造を求め、北朝鮮が核武装化をすすめ、韓国が保守陣営の日本との関係に問題を抱え、ASEANもインドも独自の強力な経済圏として発展する時代、日本はより複雑な対応と、多様な選択肢を持たざるを得なくなっています。

また日本も、9条に自衛隊を明記するという、安倍「加憲=改憲論」により、平和国家の担保が不安定になってきています。こうした21世紀の問題状況には、東アジアの安全保障政策・外交政策・通商政策をめぐり保守二党論は有力な選択肢です。もちろん平和主義とリアル政治の対立軸はこれからも重要ですが、この構図だけでは理念の問題に傾きがちです。

2009年民主党政権のもと、鳩山由紀夫も小沢一郎も憲法9条も含めた改憲論者でしたが、対米関係の固定化に対して、対米・対中関係を等しく構想する新思考外交を打ち出し、あえなくつぶされました。保守二党論がこうした新しい選択肢を提示し、徹底して議論するなら、その対立軸、争点も客観化されることになり、最終的には国民が判断することが可能となります。その行く先は、左翼リベラル、あるいは立憲主義の人々にとっては、必ずしも楽観的なものではないかもしれません。

もちろん小池・前原・玉木「希望の党」の改憲派の人々は、大部分はこれまでの日米安保深化論で凝り固まった人々で、新しい思考は明確ではありません。安保法制の必要性を承認し、リアルな安全保障政策を追究・展開するというのなら、自らの頭をリセットし、東アジアの現実に密着し、対案としての安全保障政策をゼロから構築するという覚悟がないと、保守二党論の存在意味はないでしょう。そしてそれは政治家だけからでは生まれず、多くの国民がともに参加し、議論するというプロセスが必要です。1960年代末、アデナウアーの指導する反共国家・西ドイツが、ブラントの新東方政策・緊張緩和と対話の国に転換できたのも、こうした政治家・政党・メディア・世論の大きな転換があったからです。

2017年10月の選挙結果は、上記のような領域で、野党が安倍自民党に対して、多様な異なる選択肢を提示し、保守二党論も含めた政党再編、政党連携、政権選択肢を提示することを迫っています。立憲民主党も、それを支援した若い世代も(中高年世代はもちろん)、この中で主要なプレーヤーとなるチャンスを与えられています。安倍政権の次の時代は今始まったばかりです。

すみざわ・ひろき

1948年生まれ。京都大学法学部卒業後、フランクフルト大学で博士号取得。現在、日本女子大学教授。本年4月より名誉教授。本誌代表編集委員。専攻は社会民主主義論、地域政党論、生活公共論。主な著作に『グローバル化と政治のイノベーション』(編著、ミネルヴァ書房、2003)、『組合―その力を地域社会の資源へ』(編著、イマジン出版 2013年)など。

特集・総選挙 戦い済んで

- 政治改革時代の遺産尽き、次にくるものは日本女子大学名誉教授/住沢 博紀

- 本当の争点はどこにあるか神奈川大学名誉教授/橘川 俊忠

- 保守的政界再編論と日本政治の停滞大阪市立大学教授/野田 昌吾

- 「トランプ暴走」を誰が止めるのか国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎

- 日本活性化へ賃上げこそ急務グローバル産業雇用総合研究所所長/小林 良暢

- 福祉への重点投入に直結する出口戦略を経済アナリス/柏木 勉

- 安倍「働き方改革」は労働法制の破壊中央大学名誉教授/近藤 昭雄

- 「労働者」がいなくなる!?全国一般労組全国協議会特別執行委員/遠藤 一郎

- 先生、ロシア革命について教えて下さい成蹊大学名誉教授/富田 武

- 歴史を刻む─10・8羽田闘争から50年ジャーナリスト/池田 知隆