論壇

コロナ禍、危機的状況に置かれる日本の労働者

最低賃金、労働組合、テレワークなどから考える

東京統一管理職ユニオン執行委員長 大野 隆

1.最低賃金据置きをめぐって

(1)同一労働同一賃金は、実現できない目標か

(2)未満率と影響率

2.労働相談の変化と労働組合の役割

(1)現下の重大課題-休業・失業の急増、倒産・廃業の増大

(2)労働相談の変化から考える

(3)改めて、労働組合組織率の低さを思う

3.テレワーク(在宅勤務)は団結破壊の契機

(1)テレワークは何を生み出すか

(2)そもそも「職場」がなくなりつつあった

1.最低賃金据置きをめぐって

7月22日、厚生労働省の中央最低賃金審議会(厚労相の諮問機関)の目安小委員会が、最低賃金について「全国平均の目安を示さない」ことを決めた。つまり、最低賃金は1円も引き上げず、前年度(全国の加重平均の901円)のまま据え置くということだ。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、「賃上げよりも雇用の維持」を主張する経営側に配慮したのだと言われる。

ただ、最低賃金の決定自体は各都道府県の審議会で行なわれるので、未だ決まってしまったという訳ではないが、これが動く可能性はほとんどないだろう。

最低賃金は「これ以下の賃金で働かせてはならない」という水準で、現実には生活保護と同じ程度あるいはそれ以下のレベルの金額になっている。それは景気動向に左右されて決められるものではなく、大幅に引き上げることが憲法上の要請にもかなうことである。

私は本誌9号と17号で最低賃金問題を取り上げ、現在の低賃金労働者は、最低賃金の水準によって賃金を決められていると言ってきたが、今回の「据置き」は低賃金労働者の賃上げはゼロという事態を生み出してしまうのではないかと、心配である。以下に述べるように、低賃金は最低賃金に張りついており、逆に言えば最低賃金が引き上げられることによって賃上げが行なわれる労働者が非常に多いのである。そこで、改めて低賃金労働者の賃金を考えてみたい。

(1)同一労働同一賃金は、実現できない目標か

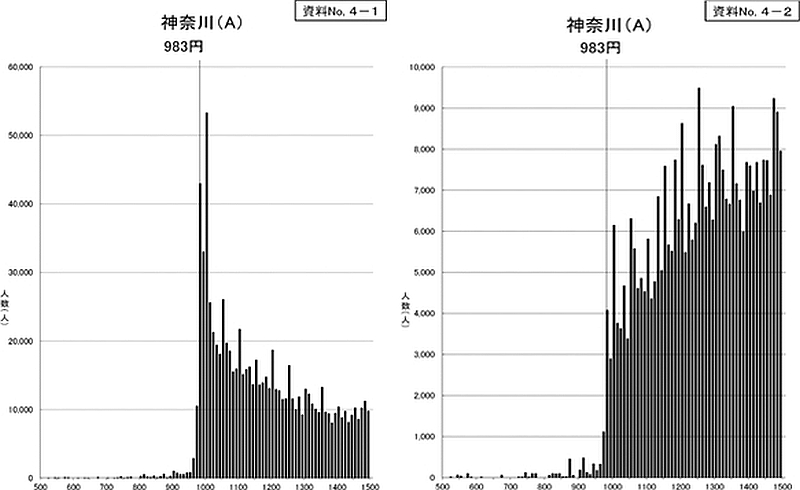

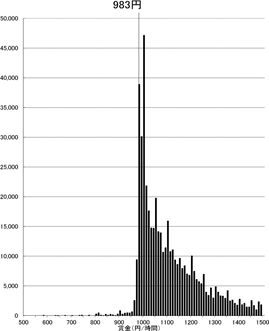

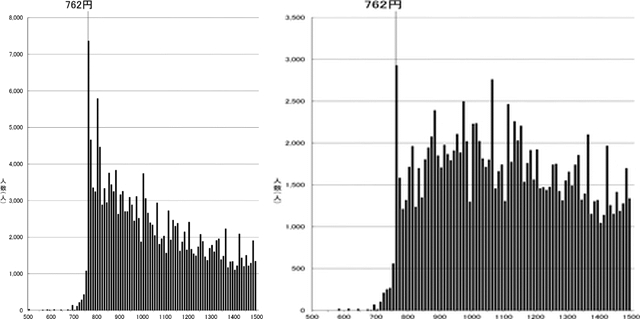

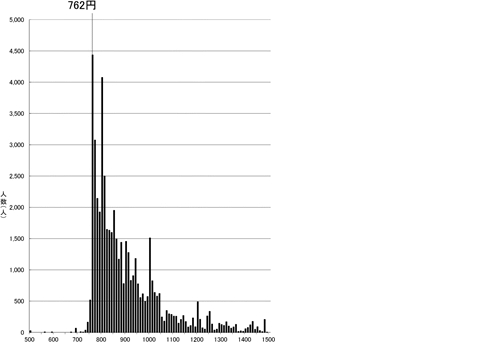

〔図1〕から〔図6〕は、それぞれ神奈川県と秋田県の、最低賃金近傍(比較的低賃金)の賃金(時間給で示す)で働く労働者の人数を表している。2018年10月に決まった最低賃金と実際に払われている賃金を比較している。この図は全国の全ての都道府県に関して作られているが、ここでは都市部で最低賃金が高い神奈川(2019年最低賃金1,011円)と最も最低賃金が低い県(2019年最低賃金790円)の代表として、秋田県を取り上げた。傾向は全国的に同じである。

資料は、厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査特別集計」により厚生労働省がまとめ、「グラフ内記載の額は2018年度最低賃金額である。また、500円未満及び1500円以上の賃金分布はグラフ上省略している」と注記されている

(https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000647949.pdf)。

(各図表はキャプションのクリックにて別ウィンドウに拡大表示)

〔図1〕2019年神奈川県一般・短時間労働者計 〔図2〕2019年神奈川県一般労働者

〔図4〕2019年秋田県一般・短時間労働者計 〔図5〕2019年秋田県一般労働者

グラフの縦軸は10円刻みのそれぞれの賃金を払われている労働者の人数である。数字は神奈川が万の単位であるのに対して秋田は千の単位なので、注意して見てもらいたい(縦軸の画面上の長さではなく、記載されている数字で比較してもらいたい)。一般労働者は大まかに正規雇用、短時間労働者の大部分は非正規雇用の労働者と見てよいだろう。

すると、神奈川でも秋田でも非正規労働者の賃金が絶対的に低く、最低賃金に張りついていることがよく分かる。最低賃金がその賃金を押し上げているとも言えよう。非正規労働者が全体の労働者の4割近くを占めると言われる現在、社会的にも大きな問題だろう。

正規労働者は、大都市と地方ではかなり格差がありそうだが、それとは別に、グラフでは見えない右側にも相当数の労働者がいそうであり、正規と非正規の賃金格差が大きく、それぞれが別々の集団で、同じ働く労働者の賃金とは見えないほどに違うことに驚かされる。つまり、非正規労働者の賃金と正規労働者の賃金は、完全に別のものとして扱われていることが伺える。言い換えれば、労働者間格差は強固に、厳然と存在しているということだ。

「働き方改革」は、派手に「同一労働同一賃金」を謳い上げているが、最低賃金を引き上げることさえできない状態では、「同一労働同一賃金」は画に描いた餅にもならないだろうと思われる。

昔のような「家計補助」(主婦のパート)ではなく、自身の賃金で暮らす非正規労働者が非常に多い現在、最低賃金引上げは喫緊の課題である。

(2)未満率と影響率

別の視点から、最低賃金の現状、つまり、最低賃金に張りついた低賃金労働者が多いという問題を見てみたい。

聞き慣れない言葉だが、未満率と影響率という統計がある。「未満率」とは、最低賃金額を改訂する前に、最低賃金額を下回っている(要するに元々最低賃金より低い賃金で働いていた)労働者の割合であり、「影響率」とは、最低賃金額を改訂した後に、改訂後の最低賃金額を下回ることとなる労働者の割合であるとされている。要するに、最低賃金によって賃上げが行なわれざるを得ない労働者がどの程度いるかを示すものである。

これがこの間大幅に増えている。

2003年度までの統計を見ると、2001年は未満率1.2%/影響率1.8%、2002年1.9/1.9、2003年1.6/1.6 となっており、要するに、最低賃金引上げの影響を受ける労働者はせいぜい全体の3.5%程度だった。それが、ここしばらくは大幅に増え、2019年度は全国平均で、未満率は1.6%だが、影響率は16.3%となっている。とりわけ大都市部の平均では影響率が20.5%にもなっている。神奈川県で見ると、事業所規模30人未満の所では、未満率は2.1%、影響率は32.1%である。

要するに最低賃金が引き上げられるとそのまま賃金を引き上げられるべき労働者が、全体の2割から3割いるということである。詳細は厚生労働省の資料

(https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000647936.pdf)を見ていただきたいが、由々しき事態と言える。元々日本の最低賃金の水準は低いのであるから、日本の低賃金労働者の実態は悲惨であり、深刻である。

2.労働相談の変化と労働組合の役割

(1)現下の重大課題-休業・失業の急増、倒産・廃業の増大

厚生労働省は7月14日、新型コロナウイルス感染症に関連する解雇や雇い止め(見込みを含む)は3万5001人となったと発表した。10日時点で前の週よりも2653人増加し、パートやアルバイトなど非正規労働者が1198人を占めたという。 全体では、非正規が8割との報道もあった。この数字は、都道府県労働局やハローワークで集約されたものらしいが、当然全体のごく一部なので、実際の数字は計り知れない。

6月末の集計では、業種別で見ると、最多は緊急事態宣言による外出自粛のあおりを受けた宿泊業で、前週よりも297人増の6263人だった。製造業は843人増の6115人、飲食業は106人増の4514人と言われる。

累計では、宿泊業が最も多く、次いで飲食業、製造業の順。都道府県別では、東京都が最多で、大阪府、北海道、兵庫県、神奈川県の順となっている。明らかに中小零細企業に最初のしわ寄せがいっている。

また、倒産も増え始めており、今後激増すると考えられる。おそらく中小零細企業の廃業も加速されるであろう。共同通信の報道によれば、東京商工リサーチ調べで、今年の休業・廃業・解散をする企業が5万件を越えるという。同社が現行の集計を始めた13年以降で、5万件を上回れば初めてとなる。19年は4万3348件だったが、今年は大幅に増えるとみている、とのことだ。

本号の小林良暢さんの別掲論考によれば、既にこの5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.20倍と前月から0.12ポイント低下し、その下げ幅は1974年1月以来、46年4カ月ぶりの大きさだという。

その他、休業者が大きく増えており、現在の「休業者」が失業者になる可能性が大きい。非正規労働者、すなわち低賃金労働者が生活に困る事態が始まっている。派遣労働者、短期雇用労働者、アルバイト(特に学生アルバイトは労働保険制度から排除されているので深刻だ)などで失業が増える。貧困の拡大、格差の増大が目に見えて深刻になる。

(2)労働相談の変化から考える

「コロナ」に便乗したかのような解雇や雇い止めも増えているので、労働組合の役割から見ると、労働相談活動の強化が求められている。ただ、最近の労働相談には、労働組合の意義や役割とは無関係に(言ってみれば、組合を費用の安い、あるいは無料の弁護士のように考えて)ただ対処法を相談するだけというものも多くなっているので、運動をともに担うという観点を理解してもらうことも重要だろう。

最近、マスメディアは新しい労働組合(あるいは労働組合もどき)に強い関心をもっているように見える。よく取り上げられるのは、○○ユニオンと呼ばれる目新しいところだ。連合を含めた既存の労働組合は、「古い」とか「力がない」とされているのかもしれないが、メディアは結局、労働組合の力や働きを伝えるのではなく、単純に課題別相談窓口を紹介することだけが広がっているように感じられる。これでは、個別相談を解決してオシマイ、であり、労働者の団結は図れない。「危機こそ労働組合のチャンス!」という考え方は、もう時代遅れなのだろうか。

この点、朝日新聞の「コロナ離職を決断した父親たち」という記事(6月20日)の末尾がこう締めくくられている。

「労働者個人で解決が難しい場合は、労働基準監督署や弁護士のほか、労働局にある総合労働相談コーナーやユニオンなどの相談先を頼ることをためらわないでください」

ここでは、ユニオンは労働組合ではなく、相談機関として位置づけられており、これを書いた記者の視界には、本来の労働組合が入っていない。労働問題のありようが、社会的には変わってしまっており、労働組合は忘れられているのではないのか。そもそもメディアでは、専門の労働担当の記者の数が減っているのだ。社会や人間の生活の根底をなす労働問題は、片手間の記者でやれる分野ではない。

そして、先にも述べたように、実際に私たちが受ける労働相談も、自身が労働組合に加入して一緒に闘うという姿勢を持ったケースはほとんどなくて、「助けてください」「ノウハウを教えて」と、言い方は悪いが「お金のかからない弁護士」として受け止められているようなのである。根本から労働組合のあり方を考えねばならないと思わせられる、一つの契機である。

(3)改めて、労働組合組織率の低さを思う

厚生労働省の「労働組合基礎調査」によると、2019年6月30日現在の労働組合 推定組織率は、16.7%、となっている。1960年代は35%程度で推移していたが、1975年ころから低下し始め、2000年代になって20%を下回った。ただし、そのうちパートタイム労働者の2019年推定組織率は8.1%で、こちらは1990年ごろから組織化されはじめ、それなりに伸び続けている(裏から見れば、それだけ正規労働者の組織率が低下しているということではある)。

2019年の民間企業の組織率を企業規模別に見ると、従業員1000人以上の大企業の推定組織率はおよそ40%だが、99人以下の企業では1%に満たない。総体では働く者が多い中小零細企業では、ほとんど組織率はゼロに近いと認識すべきだろう。

一方、全体で見ると非正規労働者の割合は40%近くであり、とりわけ、女性では50%を越えている。

私は、東京統一管理職ユニオンに所属する一方、全労協全国一般東京労組でも労働相談を受けている。このコロナ禍でも、東京統一管理職ユニオンにはほとんど労働相談がこないが、全国一般東京労組にはかなり多くの相談がきている。非正規や中小企業の労働者が困っているからだ。以上のような組織率などを見ると、前述のように、「労働相談が労組に入ってともに闘う」という姿勢を欠いているというのも当然かもしれないと思ってしまう。せめて組合に加入し助け合いの精神を持ってもらいたいものだが。

学校教育でもほとんど労働組合に触れることはないから、みんな労働組合をそもそも知らないのだろうと思う。とりわけ非正規で小零細企業に勤める労働者のところで労働問題が起こっているだろうから、上記のとおり組織率が圧倒的に低い現場では、労働組合に接触することは奇跡なのかもしれない。

普通には労働組合は企業の中にあると考えられており、外の労働組合に一人で加入するということがほとんど知られていない。労働組合の方が組織化をどう進めるべきか、相談にくる労働者の姿勢を非難する前に真剣に考えるべきなのだろう。

3.テレワーク(在宅勤務)は団結破壊の契機

(1)テレワークは何を生み出すか

コロナ禍を契機に、労働のありようが大きく変わってきている。

代表的なのは「テレワーク」だろう。要するに「在宅勤務」だが、従業員300人以上の企業では90%が何らかの形で実施したという。30人未満の企業の実施率は45%とされているが、大企業中心に行なわれていることが分かる。日立や東芝、富士通は今後この「在宅勤務」を拡大して継続すると社長自らが宣言して、マスコミでも大きく報道されている。

大企業、特にIT関連の企業では当たり前のように広がってきているようだが、労働の個別管理の拡大、長時間労働の常態化、低コスト化・費用負担の問題(会社の事務所の家賃の節約を堂々と述べている経営者が多い)など、直接労働のあり方そのものを変える動きとして、注意したい。

以下は、元都労委労働者委員の戸塚章介さんの指摘である(「メディアウオッチ100」、1324号 20.6.8)。テレワークの問題点が分かりやすいので引用する。

経営側に膨らむメリット、労働者にはマイナス要因も

テレワークはコロナ後も継続の方向であり、さらに導入が進み定着することが考えられる。もしこのような『会社に行かずに仕事をする働き方』が定着したら、例えば1人1デスクといったオフィススペースを節約することができ、通勤費負担も軽くなるなど、企業側にとって将来ますますメリットが膨らんでくる。

では働く側にとってはどうか。6日付しんぶん赤旗は「在宅ワークの課題と留意点」「労働時間の適正管理必要」と労働者に注意を促している。働く職場が自宅ということで、勤務時間と私的時間の境目があいまいになり長時間労働になりやすい。業務命令をこなすために残業が必要になっても残業代を請求しにくい。労働基準法がないがしろにされる。

会社の中に居場所がなくなる

問題は勤務時間だけではない。テレワークが進むと、会社施設の中に居場所がなくなる労働者が増えてくる。職場がなくなるのだ。労働者にとって職場は労働の現場であると同時に会社における居場所でもあった。労働の喜びや苦しみを仲間と共有し、働く者同士の人間的ふれあいを育んだ。そこから労働組合の団結も生まれた。その居場所がなくなるということだ。

企業に対して労働者は1人で対峙しなければならなくなる。労働者が1人ずつ切り離されて仕事だけ命令される。テレビ会議やメールがあるではないかと言うが、それらでは労働者の連帯という点で限界がある。労働者同士が直接顔を合わせる機会が減ることは間違いない。職場における仕事以外の会話・交流があったればこそ、同僚や上司との信頼関係が強まったのだ。オンラインの会議にそれを期待するのは無理だ。

そうなると雇用関係そのものが変わらざるを得なくなる。「1000万人のフリーランサーが出現」なんてことになるかも知れない。雇用不安につながるのではないか。ところでテレワークに対する労働組合の対応が見えてこないが、どうなっているのだろう。

要するに労働者の立場から見ると、団結の基礎となる職場がなくなるということである。このことの重要性はどれだけ指摘してもよい。

そもそも「人と人との接触を極力減らす」社会は、社会たりうるのだろうか。人と人とのつながりが「オンライン」でしか行なえない社会は、社会として成立するのだろうか。

AI診療やオンライン教育などが急にもてはやされ、経済的な理由などでそれについていけないところでは、貧困と格差が拡大する。実際には社会が壊れていく。労働組合活動を進める立場から言えば、社会の変化をとらえ、「労働・雇用の変容」の問題として、今後議論を深めるべきだろう。

その観点から整理すると、テレワークのみならず、次のような労働の変容が、「コロナ危機」をバネにして、大きく進みつつある。

①徹底した労働の個別化、労働者の分断、労働の「劣化」

テレワークではもちろんのこと、それによらずとも労働が個別化し、資本が個々の労働者を直接に管理・支配する事態になる(なっている)。安く長く労働者が使われることになり、労働者の団結が阻害される。事務所の縮小が進み、労働者同士の接触(すなわち団結の機会)が極小化される。団結の場が消滅するかもしれない。

②労働時間が管理されなくなり、長時間労働常態化

労働者は、長時間労働の一方で細切れ労働も強いられることになろう。子育てに便利だとか、通勤時間が無駄にならないなどの指摘もあるが、個別の問題の解決は別にしっかり取り組めばよいことだ。

③「ジョブ型雇用」がもてはやされ、解雇の自由が近づく

朝日新聞に次のような啓蒙記事があった。大きな問題だと考えられる。

「労使が話し合い、納得すれば、ジョブ型に変えていくことはできる。もともとメンバーシップ型も、労使の話し合いで決めた長年の慣行なんだ。日本が『解雇がしづらい』と言われているのは、法律が厳しいのではなく、裁判の基準のためだ。契約通りジョブ型ならば、仕事がなくなれば解雇は認められやすい」

この先に解雇自由社会がくると考えるのは、穿ちすぎな見方だろうか。社会保障など、労働者のセーフティーネットを整備しないで、「解雇がしやすい」ということが平然とマスコミで語られると、やがて「解雇の金銭解決法」などの実現につながるだろう。

④フリーランスなどと呼ばれる「雇用によらない働き方」の拡大

労働の個別化の行き着く先である。政府・資本は、特に経済産業省を中心にしてこれを目指している。報道では「オンライン副業」と称して、在宅の時間を利用した副業の実例を紹介し、人々に「明るい夢」をばらまいている。しかし、それは労働者保護を一切受けられない、暗黒の世界なのだ。

⑤雇用シェア

目新しい言葉だが、たとえば休んでいる旅館の従業員が人手の足りない農業労働に就く、というものだ。派遣契約ではない(派遣元が儲けるわけではない)ので、使い勝手がよいという。しかし、雇用責任はどこにあるのか、労災には対応できるのかなど、労働契約上の問題は山ほどある。しかし、マスコミでは大きく取り上げられて、労働者の権利はないがしろにされていく。

⑥「エッセンシャルワーカー」と最低賃金、社会的弱者の困難

こんな表現はどこにあったのかといぶかしく思われた「エッセンシャルワーカー」ということば。医療、介護、小売り、物流、運送、清掃といった労働現場のことだ。多くの現業の公務労働もこれに含まれる。「人と人が接触して、人を支えるための労働」ということのようだが、ほとんどが重労働でかつ低賃金労働だ。こんな言葉で低賃金や重労働を正当化できるわけがない。放置すれば格差と貧困の拡大がいやでも進むだろう。テレワークのできる「上級労働者」と「底辺(エッセンシャル)労働者」の二極化が進み、格差と貧困が拡大する。今の事態は最低賃金を引き上げてこれらの労働条件を引き上げることの重要性を訴えている。

医療、介護の崩壊危機の課題の一つは、こうした問題である。今後大きな問題になることは明らかであろう。

一方、日雇い労働者の問題も取り上げねばならない。日雇い労働者でつくる「全国労供事業労働組合連合会」(東京)は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い仕事を得られなかった際の手当増額や、健康保険の被保険資格を失った場合も特例で適用を継続するといった救済策を求めているという。

総じて、課題がなかなか目に見えない社会的弱者と言われる人々との連帯も重要だ。

⑦外国人労働者との連帯

今や日本社会を支える外国人労働者も、大きな困難に直面している。特にコロ禍にあっては、母国との連絡も困難で、生活に窮している人も多い。今こそ、すべての労働者に当たり前の労働基準を適用し、それぞれの文化を尊重する社会を作らねばならない。

(2)そもそも「職場」がなくなりつつあった

以上いくつか具体的に指摘した事態は、私たちの労働の基礎を掘り崩そうとしている。

たとえば「職場闘争」というが、「職場」のみで「労働の現場」を捉えられるのか。個々の労働者にとっても、労働組合にとっても、十分に考えるべき問題だ。現にまわりにいる労働者に対して、「労働組合的団結に加わって一緒にやろう」と言うだけでいいのか。また、そう言えるのか。あるいはその「職場」が、実態としてはなくなってきていることをどう考えるか。

そもそも、同じ職場にいても「シフト勤務」などと言って、全く顔を合わせない「仲間」がたくさんいる状態である。見えない仲間と団結するにはどうしたらよいのだろう。

資本・経営の側は、1970年代の「労基法研究会報告」以来、一貫して「労働者」の枠を狭めようとしてきている。その攻撃に対処してきた、あるいは現に対処しようとしている私たちの「闘い」は、その「職場」問題とどう関連しているのか。今後の「団結」は如何なるものになるのか、資本との喧嘩の場所、やり方をどう組み立てるか。団結のあり方の変化と我々が守るべき内容は何か、少し建前の議論になるが、よく考えたい。

労働のあり方が大きく変化してきてここまで来た。「コロナ」は、一瞬のうちに現実問題としてそれをあらわにしたとも言える。

たとえば、労働者間の分断が極まって、テレワークなどが広がり、みんな仕事をしているが、結局分断された社会的(最)下層の人たちが割りを食う「差別の構造」が明らかになっている。そのように差別が究極のところへきていることを考えると、「社会の連帯」を回復・構築することが重要だと考える。

社会的有用労働をどう考えるかも問題だ。今「エッセンシャルワーカー」などと言って、低賃金や過酷な労働を放置したままそれをもてはやす風潮には十分注意すべきだ。エッセンシャルワーカーの賃金引上げには、最低賃金の引上げこそが必要であることが忘れられてはならない。

他の人に支えられ、また自らも人を支えて生きる社会にこそ希望がある。社会的連帯を強調せざるを得ない。

おおの・たかし

1947年富山県生まれ。東京大学法学部卒。1973年から当時の総評全国一般東京地方本部の組合活動に携わる。総評解散により全労協全国一般東京労働組合結成に参画、現在全国一般労働組合全国協議会中央執行委員。一方1993年に東京管理職ユニオンを結成、その後管理職ユニオンを離れていたが、2014年11月から現職。本誌編集委員。

論壇

- "安倍"とは反対の政治を! 鋭い対抗的提言日本女子大学名誉教授・本誌代表編集委員・住沢 博紀

- 資本主義の不条理な苦痛に立ち向かう思想元亜細亜大学非常勤講師・小林 保則

- コロナ禍、危機的状況に置かれる日本の労働者東京統一管理職ユニオン執行委員長・大野 隆

- 新型コロナと「食の資本主義」相模女子大学名誉教授・河上 睦子

- 「コロナ一斉休校」と「9月入学」論議の茶番本誌編集委員・池田 祥子

- 聞き書き 「ちんどん屋」の歩みフリーランスちんどん屋・ライター・大場 ひろみ

- 目覚め立ち上がるチリの人びと原 すみれ