この一冊

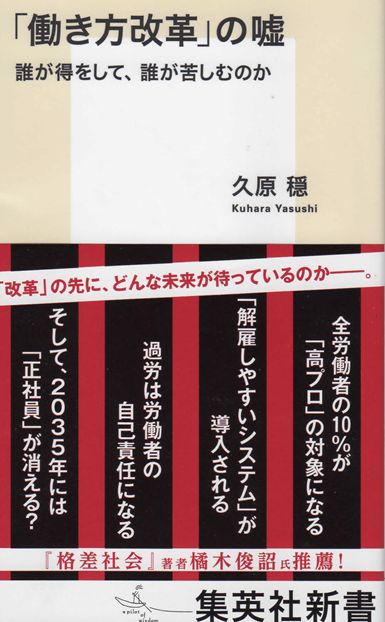

『「働き方改革」の嘘―誰が得をして、誰が苦しむのか』(久原 穏著 集英社新書、2018.9)

経産省主導の企業主権国家の狙いを暴く

労働経済アナリスト 早川 行雄

(久原 穏著 集英社新書、2018.9)

本書は、2018年6月29日に参議院本会議で強行採決され成立した、働き方改革関連法案の作成に至る経過、背景にある経済界の狙い、そして働く者にとっての問題点を、綿密な取材に基づいて総括的にまとめたものである。新書版の大衆的啓蒙書としての性格からか、用語の定義にいささか曖昧なところがあり、ややもすると議論をミスリードしかねない記述も垣間見られるが、総じて言えば、ジャーナリストの優れた感性で、虚飾の「働き方改革」の裏に隠された嘘(ポスト真実)を丹念に抉り出し、誰にも分かりやすく解説した好著である。

裁量労働制拡大に対する経済界の執着

安倍首相は今回の「働き方改革」について、長時間労働の抑制や同一労働同一賃金を実現するもので、「戦後の労働基準法制定以来70年ぶりの大改革」と鳴り物入りで喧伝しているが、本書では「働き方改革」の真の狙いは、企画業務型裁量労働制の対象範囲の拡大や高度プロフェッショナル制の導入による労働時間規制の大幅緩和であることが喝破されている。

このうち裁量労働制の拡大については、安倍首相が国会答弁の根拠としたデータが、法政大学の上西教授らの指摘により、統計上当然に排除すべき異常値を含んでいる上に、明らかに異なった前提で集計された数値同士を比較するという、あまりに杜撰なものであったことが明らかにされた。法案要綱を審議した労働政策審議会には、一般労働者よりも裁量制適用労働者の労働時間の方が長いとするJILPTの報告書が提出されていたにも関わらず、あえて統計的信頼性を欠いたデータを持ち出したことに対する批判が高まり、首相は答弁を撤回し、裁量労働制の拡大に関する項目を法案から削除せざるを得ない事態に追い込まれた。

しかし裁量労働制拡大に対する政府・経済界の執念は凄まじく、企画業務型裁量労働制を拡大する法改正に向けて、「裁量労働制実態調査に関する専門家検討会」を立ち上げ、すでに2018年9月20日に第1回の会合が開催されている。同検討会には前記のJILPT報告書も資料として提出されているが、労働側から選出された委員は、JILPT報告書のアンケートもまた、裁量労働制適用者に有利な回答を誘導するように設問されており、裁量労働制拡大の可否判断の資料とすることは適切でないとして、公正な実態調査を主張するなど、早くも労使の攻防の場となりつつある。

経済界の悲願としての高度プロフェッショナル制

今回強行採決された働き方改革法案は、高プロ導入や裁量労働制の拡大が盛り込まれ2015年に提出された労働基準法改正案に、残業時間の上限規制や同一労働同一賃金などを新たに抱き合わせる形で2018年4月に国会提出された。労働組合などの抵抗が強く、実質審議に入れなかった2015年法案に、従来労働側が主張していた長時間労働の抑制や異なった雇用形態間の均等・均衡待遇の要素を取り入れて、労働時間法制に対する大幅規制緩和の強行突破を図ったものといえる。

この手法も姑息極まりないものだが、ここで特筆すべきは法案策定に至る過程の異常さである。2015年法案に盛り込まれた労働時間の規制緩和政策は、安倍首相が2014年4月に開かれた経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議で指示を出したもので、その底本として産業競争力会議の雇用・人材分科会の主査を務めた長谷川閑史(経済同友会代表幹事)氏が作成した「個人と企業の持続的成長のための働き方改革」があったことは本書に記載のとおりである。

産業競争力会議のメンバー構成をみると、民間議員が学者と財界代表ばかりで、あるべき働き方についての論議をする場にも関わらず、労働側の代表が含まれないことは、財界の意向に沿った結論を導こうとする会議の性格を如実に示すものである。しかしさらに重大なのは、安倍首相を議長に財務、経産、総務、文科、厚労など主要閣僚および官房長官がメンバーとなっているため、この会議の確認事項は事実上の閣議決定に等しいということである。事実上の閣議決定事項を労働政策審議会におろして追認を迫るという法案策定手続きの異常さは、もっと認識されてしかるべきであろう。

過労死を助長しかねない時間外労働上限規制

本書は日本の長時間労働の背景には「構造的要因」と「真の要因」があると指摘する。「構造的要因」には、無限定な働き方で長時間労働をこなす正社員があり、恒常的残業が不況時にも雇用を維持するバッファーとなっている。また残業の多寡が人事考課に反映し、残業手当が生計費の一部となっている実態もある。一方「真の要因」は、労使双方へのアンケートから明らかにされるように、過剰な業務量に対する人員の不足にある。従業員の健康のために業務量を抑えて残業を減らそうとすれば、同業他社との競争に負けて市場から駆逐されてしまうことにもなる。

働き方改革では、時間外労働を原則月45時間としたものの、繁忙期など特定の場合の上限を単月100時間未満、2~6ヶ月平均で80時間以下まで認めた。これは過労死認定基準と同水準であり、「過労死を合法化するものだ」として過労死の遺族団体が怒りの声を上げたのも当然である。こうした残業規制への消極姿勢と高度プロフェッショナル制のような労働時間の適用除外を併せて考えれば、政府の「働き方改革」が意図している時間短縮は、労働者の実労働時間ではなく、経営者の支払い労働時間であることは明らかであろう。さらに留意すべきことは、上記「真の原因」を放置して上限規制だけを設けると、下請け中小企業や中間管理職に過剰な業務の処理がしわ寄せされ、時間外規制が過重労働を拡大しかねないというパラドクスである。

また、労災の行政認定では認定基準を柔軟に適用する傾向が浸透しているなかで、労使協定された特別条項の残業時間数以下で業務上災害と認定される事態さえ想定されるが、その場合、企業に安全配慮義務(労働契約法第5条)違反を問えなくなる懸念が持たれる。この点に関して法案の参議院採決時の付帯決議(第5項)は「事業主は、特例の上限時間内であってもその雇用する労働者への安全配慮義務を負うこと」としている。働き方改革法の施行に向けた政省令を審議している労働政策審議会で労働側委員は、参院付帯決議に沿った使用者の安全配慮義務を政省令に明記するよう主張しているが、あろうことか経営側は頑なに拒否し、責任回避に汲々としているのが実態だ。

企業内に封印される同一労働同一賃金

安倍首相は2018年初の施政方針演説で、唐突に、いよいよ「同一労働同一賃金」実現のときが来たと宣言し、この国から「非正規」という言葉を一掃するという「持論」を展開した。働き方改革法案の同一労働同一賃金の法整備(パート法、労働契約法、労働者派遣法の改正)について本書は、働き方の違いに応じた支給を認めることは現状の格差を認めるのと同義だと断じている。確かにそうした一面はあるものの、賃金格差は雇用形態の違い以外の合理的理由がなければ認められないと明示したことはそれなりの意義はある。

むしろここで注意すべきは、規制改革推進会議で決定された「ジョブ型正社員」の雇用ルールの確立との関連だ。このジョブ型正社員(限定正社員)は、一般正社員との均衡、有期雇用労働者との均等を体現するものと想定され、派遣の活用や外注化による外部労働市場とも連動しながら、各企業における内部労働市場の階層化をもたらし、現状の格差は新たな階層化に転形してゆくことが見込まれる。このことは同時に、働き方改革の同一労働同一賃金は同一企業内の均等・均衡に限定されるもので、規模間、産業間のような企業間格差は引き続き温存されることを意味する。賃金の社会性に鑑みれば、同一(価値)労働同一賃金は企業横断的に形成されるのが本来の姿である。

危機に立つ労働者保護法制

本書の著者は、今回の働き方改革は「生産性を高めるには日本的雇用システムを変えるしかない」という、はじめに結論ありきの議論をしているが、(日本的雇用を何が何でも守らなければという立場ではないものの)日本的雇用の長所は長所として継承していくことも必要であるとの立場だ。確かに人材育成や能力開発は、とりわけ中堅・中小企業にとって生き残りに関わる必須の企業努力だが、これらは優良企業にとって普遍性を持った属性であり、決して日本固有のものではない。

日本的雇用の構成要素とされる終身雇用や年功賃金は、もともと主として大手上場企業(および公務員の一部)が享受してきた特権に過ぎず、中小未組織(非正規や非雇用就労も含め)など大部分の周辺労働者には縁遠い制度であって、階層化された労働市場の上層部のみに恩恵を与えてきたという意味で社会的格差を包含していたことを見落としてはならない。

しかしこの制度は1990年代の利潤圧縮の下で大企業自身によって解体されてゆき、日経連が1995年に「新時代の『日本的経営』」で提示した雇用のポートフォリオは、労働市場階層化のリメイク版と位置付けることができる。1990年代の利潤率低下に際して、日本的雇用がやり玉に挙がったのは、年功賃金が人件費の硬直化で利益を圧迫し、終身雇用は雇用の流動化を妨げて産業構造の転換や生産性向上を阻害しているという理屈であった。

しかし年功賃金も終身雇用も1990年代に始まったわけではないのだから、利潤率の低下には明らかに他の条件変化があったはずだ。それは、成長経済下で積み上がり、バブル期に著増した資本ストックがもたらす減価償却負担の増加であり、資本生産性(付加価値/資本ストック)の低下である。長期停滞の根因は労働側ではなく経営側、正確には資本主義そのものに内在していたということである。

いま進められている「働き方改革」は、このリメイクされた階層的労働市場をさらにバージョンアップし、労働分配率の引き下げによる利益確保を達成することが真の狙いである。すなわち、「働き方改革」が目の敵としているのは、すでに過去のものとなりつつある日本的雇用ではなく、ブラック経営者には効率阻害要因としか映らない労働者保護の岩盤規制それ自体なのである。

グローバル化した経済の下で国民国家は、主権者たる国民との社会契約に従って国民生活の向上を担うという債務を放棄し、グローバル競争に生き残りをかける企業の利益拡大を任務とする企業主権国家に変質しつつある。日本におけるその具体的表現が経営者代表で固められた経済財政諮問会議をはじめとした諸会議であり、経済産業省主導の「働き方改革」であると言えよう。

本書が暴いて見せた「働き方改革」の嘘(ポスト真実)のそれぞれを、酷薄な「新時代」における企業主権国家の諸相として読み解くことから、国民主権の再構築に向けた対抗軸を構想してゆくことが求められる。

はやかわ・ゆきお

1954年兵庫県生まれ。成蹊大学法学部卒。日産自動車調査部、総評全国金属日産自動車支部(旧プリンス自工支部)書記長、JAM副書記長、連合総研主任研究員などを経て現在労働経済アナリスト、JAM共創イニシアティブ推進室長。最近の主な論説として「TPP協定交渉参加国労働組合の見解 その背景にある思想ととりまく情勢」(『農業と経済』2012.5昭和堂)、「自民党安倍政権における経済政策(アベノミクス)の実像」(『労働法律旬報』2013.9.下旬 旬報社)、「あるべき賃金をめぐる論点について」(『Business Labor Trend』2015.3 JILPT)、「定常状態経済と社会の再封建化」(『労働法律旬報 』2015.11.下旬 旬報社)など。

この一冊

- 『前川喜平 教育のなかのマイノリティを語る』ジャーナリスト/池田 知隆

- 『「働き方改革」の嘘―誰が得をして、誰が苦しむのか』労働経済アナリスト/早川 行雄