この一冊

『なぜ戦争をえがくのか』(大川史織著/みずき書林/2021.1/2200円)

<歴史する>表現者たちの饗宴を熱望する

大学非常勤講師 須永 守

1.コロナ禍の中で続けられた「歴史実践」

当事者にしかわからない体験や記憶を語り継ごうとするとき、どのような方法があるでしょうか。過去の出来事を<未来に起こりうる>こととして想像することも、ひとつの方法です。

知らないことを知ろうとするとき、<歴史する>実践方法やそれを伝える表現の仕方もさまざまです。(6頁)

本書では、写真、絵画、漫画、映像、音楽、演劇、工芸、彫刻、アプリなど、多彩な表現方法を駆使して戦争をえがく10組の表現者たちと、同じく表現者の一人である映画監督大川史織氏との、戦争の記憶と表現をめぐる真摯な対話が繰り広げられている。

『なぜ戦争をえがくのか』(大川史織著/みずき書林/2021.1/2200円)

本書の特徴として、副題にある「歴史実践」や「歴史する」といったあまり聞き慣れない単語を目にすることになる。それは、もはや当事者としては体験することのできない過去の出来事について、様々な手法を駆使して、知り、学び、恐れず伝える力を磨くこと、そして「未来に起こりうる」こととして記憶し継承していくことであると本書は教えてくれる。さらに、「歴史実践」や「歴史する」とは、必ずしも学問的な営みに制限されることのない、表現することはもちろん、人と巡り会うことや旅をすることなど、我々一人一人の人生そのものが常に歴史実践の場であるということを、歴史学を生業としている私自身、恥ずかしながらあらためて実感することができた。

それにしても、収められた対話の一つ一つが、なんともしなやかで心地の良いやりとりばかりで驚かされた。交わされる話題は決して明るい内容のものばかりではないにもかかわらず、深刻になりすぎることなく、時にはジョークを交えながらテンポ良く進む展開は、まるで対話の場に同席している観客のような感を読者に抱かせるものであった。それでいて、各人の個性とほとばしる熱意は色あせることなく再現されており、表現者たちの作品への思いを知るたびに、生み出された作品の数々に直に触れてみたいとの欲望をかき立てられたことも確かである。ただその点については、あえて本書に作品の写真や図版を掲載せず、本書と表現者たちの作品との橋渡しをしようとした著者の思惑にまんまとのせられた形となったのであるが。

また本書では、10組の表現者との2019年6月から2020年7月にいたる対話が時系列順に収められている。それはつまり、現在も世界規模で猛威をふるう新型コロナウイルス感染拡大の真っ只中で表現者たちの対話が続けられていたことを意味している。あまりにも唐突にそれまでの日常が非日常となり、戦時下を思わせるような不安と息苦しさの中にあって、表現者たちが戦争の記憶と表現をめぐる対話を積み重ねていた事実に、心底救われたような思いがした。そのような意味では、後半3回の対話がオンライン空間で実施されたことも含め、本書に収められた表現者たちによる対話の一つ一つが極めて貴重な歴史実践であるばかりではなく、現在進行形のコロナ禍における類まれなる歴史記録そのものといえるのではないだろうか。

2.戦争を立体的に捉えるために

表現者たちの対話は著者によるインタビュー形式でおこなわれたようであるが、表現者と著者のやりとりがそのまま会話形式で収録されている回もあれば、表現者の発言が主となり、随所にその発言をめぐる背景や著者の回想が綴られた回もある。その著者の記述にしばしば登場してくるのが南太平洋マーシャル諸島に関する記述である。それはある意味当然のことであり、著者の大川氏自身も一人の表現者であり、マーシャル諸島で戦死(餓死)した父をもつ息子の慰霊の旅に同行したドキュメンタリー映画『タリナイ』を2018年に公開している。その映画監督としての思索と経験に裏打ちされた記述だからこそ、非常に説得的であり興味深い。それに止まらず、本書を読み進めていくうちに、一人の表現者の経験や作品が、他の表現者の経験・作品と出会い触発し合うことによって絶妙な相互作用が引き起こされ、新たな作品の表情や価値が生み出され得るということを私自身確信することができた。

例えば、日米両軍合わせて約5万人の兵士が戦った南太平洋パラオ諸島南部のペリリュー島における戦闘を、一人の日本兵の視線を通して描いた漫画『ペリリュー-楽園のゲルニカ』の作者武田一義氏と担当編者高村亮氏との対話では、日米両軍の兵士だけでなく、戦場となった島々に住んでいた島民たちへの想像力が共有されている。その記述にふれたとき、私には漫画『ペリリュー』で描かれた戦場に残った幼い島民の姉弟と、映画『タリナイ』の中でマーシャル諸島ウォッチェ島から手作りカヌーで脱出した経験を語る島民女性の姿が、重なり合って思い出された。二つの全く異なる作品の登場人物でありながら、幼い姉弟が戦火をくぐり抜けて成長し、年老いて戦時下の苛酷な経験をしぼり出すように語った姿として、両者が一体となって、まさに立体的に思い出されたのである。

それは、工芸作家であり現代美術アーティストの遠藤薫氏との対話の中で示された問題提起に対する、明確な回答の一つとなり得るのではないだろうか。

戦争体験者の証言記録も戦争映画も小説もたくさん存在するにもかかわらず、なぜ戦争は終わらないのでしょうか。

私たちの世代は戦争そのものを立体的に感じることが困難です。それは戦争以前に、現代史を知らないことと同義だと思います。現代史を知らないと作品が効力をもちえない。戦争の物語を単なるカタルシスとして享受してしまうこともある。私たちが物語の本質を解読するためのキーを持ち合わせていない状況に、課題があるのかもしれない。(123~124頁)

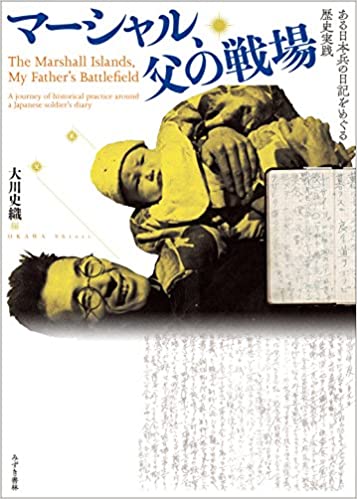

『マーシャル、父の戦場』(大川史織編著/みずき書林/2018.7/2640円)

まさに戦争を立体的に捉え、戦争の物語を現代人のカタルシスとして矮小化しないためにも、本書に収められた対話は多くの示唆と気づきを与えてくれるものであった。さらに、著者自身による映画『タリナイ』を立体化するための試みとして、同氏編著『マーシャル、父の戦場』(みずき書林、2018)も注目に値する。同書の詳細な紹介は控えるが、映画『タリナイ』の慰霊の旅のきっかけとなったともいえる戦死(餓死)した日本兵の残した日記の解読に、多分野の専門家が集い歴史実践を成し遂げた。そのような一つ一つの歴史実践の積み重ねによってこそ、歴史を立体化させ、戦争を立体化させることができるのではないだろうか。

そして、著者自身も指摘しているように、「アート、ジャーナリズム、アカデミズムといった境界を軽やかに横断している」表現者たちが、これまで以上に互いの境界を軽やかに乗り越えあいながら、更なる饗宴を繰りひろげてくれることを期待したい。そこにこそ、物語の本質を解読するための鍵が存在しているに違いないのだから。

すなが・まもる

1976年生まれ。日本近・現代史研究者、大学非常勤講師。6歳になる一児の父

この一冊

- 「非正規雇用」の拡大を支える女性差別本誌編集委員・池田 祥子

- <歴史する>表現者たちの饗宴を熱望する大学非常勤講師・須永 守