特集● 新自由主義からの訣別を

新自由主義を終わらせる

政府がやめないなら、人々の力でやめさせ・やめる政府を創ろう

暮らしと経済研究室 山家 悠紀夫

はじめに

1.新自由主義とは何か

2.英米の新自由主義

(1)新自由主義政策登場の背景

(2)新自由主義政策の概観

(3)新自由主義政策のもたらしたもの

3.日本における新自由主義(「構造改革」)

(1)バブル破裂後初期の日本経済〜危機意識醸成の時期(1990〜97年)

(2)橋本内閣の「6つの改革」その実施と挫折の時期(97〜98年)

(3)「戦略会議」の「答申」から小泉内閣の末期まで〜「改革」の甦りと

本格実施の時期(99〜2006年)

(4)「改革」中断の時期(07〜12年)

(5)アベノミクスの時期(13〜)

4.「構造改革」(日本型新自由主義政策)のもと、日本の経済

社会はどう変化したか

終わりに

はじめに

コロナ禍をどう受け止め、コロナ禍後の社会をどう構築するか。

「求められているのは資本主義の無限の経済成長から決別し、ケア労働などのエッセンシャルワークを重視する脱成長型社会への大転換である」。こう説くのは若き思想家斎藤幸平(大阪市立大学准教授)である。彼は「現代社会は『経済』『環境』『民主主義』というトリレンマの下にある」「これを解決するのは資本主義の下では不可能である」として「脱成長コミュニズム」への道に活路を求めている(「人新生の『資本論』」集英社新書)。「違う世界に通じる入り口へ」というタイトルのもと、雑誌「世界」(2020年9月号)で対談しているナオミ・クライン(カナダのジャーナリスト)とアルンダディ・ロイ(インドの作家) の二人の思考も同じ方向を向いているように見受けられる。

伝え聞くところによると、「21世紀の資本論」の著者トマ・ピケティ(パリ経済学院教授)も、新著「資本とイデオロギー」(未邦訳)では「資本主義の超克」を繰り返し主張し、「参加型社会主義」を主張しているという。

こうした―体制選択にかかわる、いわば高度な―議論はヌキにしても、昨年来の日本のジャーナリズムを概観すると、「新自由主義政策」ないしは「新自由主義経済体制」を問題視する論考が多い。コロナ禍であぶり出された貧富の格差、医療・福祉制度等の不備、公共サービスの貧困等が、多く新自由主義政策、日本で言えば「構造改革」政策の下で生まれてきたものであることからすると、これは当然と言えば当然のことである。

さて、そうした中で、我が日本政府である。コロナ禍の下で、政府(安倍内閣、そして菅内閣)が、最も痛切に感じたことは「デジタル化の遅れ」であるという。されば今後は「デジタル化への集中投資・実装とその環境整備」など「社会全体のデジタル化を強力に推進していく」という。コロナ禍の第1波が収まりつつあるかと見えた昨年7月中旬に安倍内閣で閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2020」の中に見られる表現である。

先に見た、世界の先端をゆく思想家、あるいは日本のジャーナリズム(そこに集約されている多くの人の思い)との落差はいかに大きいことか、唖然とするばかりである。

ついでに記せば、この政府の文書には、コロナ禍の被害を著しく拡大させ、多くの人々を新型コロナウイルスに感染させ、死に至らせさえした元凶とも言うべき新自由主義政策に対する反省が一言も記されていない。

そこで本稿である。

みてきたように現政府の当面の最高方針はデジタル化の推進のようである。デジタル化は、いうまでもなく、新自由主義政策をいっそう進展させるものである。

つまり、こういうことである。コロナ禍は多くの人々の暮らしを厳しくし 、さらには死に至らしめるなど、この国の人々に多くの災禍をもたらしたが、一方で、政府にはデジタル化推進の必要性という大きな武器を与えてしまった。これで、政府は新自由主義政策を一段と強力に進めることができるようになった、と。

そこで(と繰り返すが)、本稿ではー新自由主義政策をさらに進めようとする政府に対抗する意味もあってー新自由主義政策とは何であるか、この国の経済社会に(とりわけ人々の暮らしに)何をもたらしているかをまとめてみることにする。

1.新自由主義とは何か

最初に話を共通の土壌に乗せるために、新自由主義とは何か、事典(岩波現代経済学事典、伊東光晴編)の記述を引いておこう。

新自由主義 1970年頃からアメリカ中心にこの考えを支持する経済学者が増え、80年代に生まれたアメリカのレーガン政権、イギリスのサッチャー政権に大きな影響を与えた。福祉国家はもちろん福祉政策にも反対し、累進税制を大きくゆるめ、個人の働く意欲をそれによって増すことを意図する。財政政策としては、景気の動きに応じて財政を黒字にしたり赤字にしたりする裁量的財政政策(ケインズ政策)に反対し、均衡財政をよしとする。市場メカニズムを信頼し、自由な市場は長期的には非自発的失業のない状態を生み出すと考え、政府の介入分野を縮小して市場分野を拡大し、分配問題は措いて問わない。政府のなすべき経済政策は金融政策、あるいは貨幣数量を一定率に伸ばすことであるとして、カルテルは禁止するものの、市場占拠率の高まりや垂直的統合の高まりには市場成果と関係ないとして放置する。フリードマンなどシカゴ学派を中心に、マネタリスト、合理的期待仮説論者など多彩な人材を輩出し、 IMF、 世界銀行、 OECD など国際機関や金融関係のエコノミストに大きな影響を与えている。

要点を押さえた過不足のない説明といえよう。

2.英米の新自由主義

(1)新自由主義政策登場の背景

引用した「事典」にもあるように、世界の主要国で最初に新自由主義政策を採用したのは、英国のサッチャー政権(1979〜90年)であり、米国のレーガン政権(1981〜89年)である。

なぜ英米両国なのか。この両国には、その政権が新自由主義政策を採用した(もしくは新自由主義政策を実施する政権を生み出した)共通する背景がある。

その最大のものは、両国の置かれた経済状況の厳しさである。

英国についてみれば第二次大戦後の英国は、1949年、67年のポンド切り下げが象徴するように、大英帝国の栄光が失われ、 国際的地位が低下していく過程にあったが、国内的に見ても、70年代の経済は、様々な面で悪化していた。成長率の鈍化、失業率の高止まり、その一方での物価上昇率の高まり、等々である。

英国でサッチャー政権が誕生したのはそうした下においてであった。

サッチャー政権は、こうした英国経済低迷の主たる原因を、歴代政権の「ストップ&ゴー政策」と労働組合の力の強さ(賃金の下方硬直性→物価の上昇→国際競争力の低下)に求め、その対応策をサプライサイドの強化(すなわち新自由主義政策の採用)に求めた。

一方、米国である。1960年代に「黄金の60年代」を謳歌した米国経済だが、60年代の終わり頃には経済に翳りが見られるようになっていた。日本やドイツなどの追い上げがあり、その絶対的地位は揺らぎ始めたのである。70年代初めのドル金本位制の放棄(ニクソン・ショック)はその現れであり、ベトナム戦争での敗北、2度にわたる石油危機の発生がそれに追い打ちをかけた。1980年代初めの米国経済は、不景気で失業者が増えているにもかかわらず物価が上昇するというスタグフレーションに襲われていた。70年代半ば以降、貿易収支は赤字に転じ、後半には経常収支も赤字となっていた。こうした中で誕生したのがレーガン政権であり、「強いアメリカ」の再建を目指すべく新自由主義政策を採り始めた。

(2)新自由主義政策の概観

英米の新自由主義政策はどのようなものであったか。

まず、英国である。

サッチャー政権とその後を継いだメジャー政権(1990〜97年)の政策の目的は「中長期的観点から経済のサプライサイドを改善する」というものであった。

具体的に見ると、第一に税制改革。個人所得税については、その最高税率を大幅に引き下げるとともに、税率の刻みを簡素化・平準化した。サッチャー政権誕生前に、最高税率83%、刻み11段階であったものを、政権終了時には、最高税率40%、刻み2段階としていたのである。また、法人税率については、52%から35%に引き下げ、その一方で付加価値税率については、8%から17.5%に引き上げた。

第二に「小さな政府」に向けて政府部門を縮小させた。国有企業の民営化を行い(電気通信、エネルギー、運輸など各業界の有力国営企業の民営化)、行政サービスの民間委託を行い(ゴミ処理、清掃、建設、修繕など)、医療・社会保障サービスの見直し・縮小などを行った。「ゆりかごから墓場まで」と讃えられた英国の福祉制度を解体していったのである。

第三に、労働市場の「柔軟化」。労使関係に関わる法の改正(「クローズド・ショップ協定」の制限、ストライキの制限など)を行い、労働諸規制を緩和した(最低賃金制の廃止、その他)。失業保険給付の制限も行った。

次に米国である。

第一に税制改革。個人所得税率の引き下げ、特に最高税率の引き下げを行った(レーガン政権誕生前の70%を、最終的には28%にまで)。法人税については、各種控除制度の拡充を行うと共に、税率も引き下げた(最高税率46%から34%へ)。これらの諸減税には、個人の勤労意欲を高めよう、企業の投資を増やそう、との狙いがあった。

第二に、政府支出の削減、とりわけ社会福祉関係支出の削減(ただし一方で軍事支出は大幅に増額。「強いアメリカ」を復活させるためには必要、との観点からであった。)

第三に、規制緩和。米国では既に70年代から、運輸、エネルギー、金融などの部門で規制緩和が開始されていたが、レーガン政権はその流れを加速させ、本格化させた。石油関連諸規則の解除、賃金、物価の安定を図るという目的で取られていたガイドラインを中止したりした。

(3)新自由主義政策のもたらしたもの

それでどうなったか、ということである。

いくつかの点で、英米 に共通して生じたことがある。

第一。マクロ経済面では政策実施後数年して、経済成長率が高まる、物価上昇率は低下するなどして一定の成果を収めることができた。ただし、好景気の到来(80年代後半)にもかかわらず両国とも失業率は高止まったままであった。

第二。財政収支については、英国では80年代後半に好転したものの、90年代のメジャー政権の下で再び悪化した(景気対策として財政支出に頼らざるを得なかったということがある)。一方、米国では大幅減税の結果、財政収支は著しく悪化した。

第三。経常収支については、英国はポンド切り下げを実施したにも拘わらず、さほど改善しなかった。米国では「強いアメリカ」を象徴するドル高政策もあって、貿易収支、経常収支ともに著しく悪化した。新自由主義政策は、国の競争力強化には役立たなかったようである。

第四。これが最も肝心なことと思われるが、両国とも、働く人々の暮らしは、低賃金下で厳しい労働を強いられるという状況になった。

これについては2000年代初めに、優れたルポルタージュがいくつか出ている。

・「 ハードワーク、 低賃金で働くということ」ポリー・トインビー著、椋田直子訳、東洋経済新報社、2005年(原著出版2003年)

・「ニッケル・アンド・ダイムアド、アメリカ下層社会の現実」バーバラ・エーレンライク著、曽田和子訳 東洋経済新報社、2006年(原著出版2001年)

・「窒息するオフィス、仕事に強迫されるアメリカ人」ジル・A.フレイザー著、森岡孝二監訳、岩波書店、2003年(原著出版2001年)

・「ワーキング・プア、アメリカの下層社会」デイビッド・K・シプラー著、森岡孝二他訳、岩波書店 2007年(原著出版2004年)

どの一書でもいい。 手に取ってみると、そこから新自由主義の実態がはっきりと見えてくる。

新自由主義政策は、1990年代に入って 英米のみならず、ヨーロッパなど先進国の多くが採ることになった。 これに大きく影響したのは、80年代末から90年代初めに生じたソ連を中心とする社会主義圏の崩壊であったと思われる。これにより①世界経済のグローバル化が急速に進展し、各国間の競争が激しくなった ②各国政府が自国の「社会主義化」を恐れることなく働く人々に厳しい政策(すなわち、新自由主義政策)を採れるようになったからである。

3.日本における新自由主義(「構造改革」)

英国のサッチャー政権の時代、そして、米国のレーガン政権の時代、日本は中曽根康弘政権(1982〜87年)の時代であった。

中曽根首相は、サッチャー、レーガンと相性が良く、政策も共通するものが多かった。日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社の民営化を実施したりもした。ただその政策はサッチャーやレーガンの政策ほど徹底したものではなく、新自由主義政策と捉えるには広がりを欠いていた。

その背景には、80年代の日本経済が、同年代の英国や米国と異なり、未だ「悩み少き経済」であったということがある。

何せ、80年代直前の1979年は米国の社会学者エズラ・ヴォーゲルの「ジャパンアズナンバーワン」が刊行された年であった。日本経済や経営を高く評価した本である。また、80年代初の日本は第2次石油危機の打撃を比較的軽微に抑え、深刻なスタグフレーションに悩まされるということもなくて済んでいた。そして、80年代後半はバブルの時代である。

日本が英米にならっての新自由主義政策(「構造改革政策」)を取り入れるのは、バブルが破裂し、その後の不況が深刻化した90年代半ば以降のこととなる。

(1)バブル破裂後初期の日本経済〜危機意識醸成の時期(1990〜97年)

バブル破裂(1990年代初め)後の日本経済を、新自由主義政策(「構造改革」政策)とのからみに着目して整理すると、以下の五つの時期に分けることができる。

① 危機意識醸成の時期(1990〜97年)

② 橋本内閣「6つの改革」その実施と挫折の時期(97〜98年)

③ 「戦略会議」の「答申」から小泉内閣の末期まで〜「改革」の甦りと本格実施の

時期(99〜2006年)

④ 「改革」中断の時期(07〜12年)

⑤ アベノミクスの時期(13年〜)

まずは①の時期、株価・地価の異常な高騰が止まった(株価については90年初、地価については91年初)以降、第二次橋本内閣(96〜98年)による「6つの改革」が宣言され着手され始めた97年初めまでの7年間である。

株価の大幅下落、地価の大下落、すなわちバブルの破裂の影響を受けて、景気は91年3月から後退局面 に入った。そしてその後退は93年10月まで、後退期間32ヶ月間と長引いた。 戦後日本の景気についてみると、後退期間36ヶ月という例があるが(1980.3〜83.2)、これは一つの後退期間の終了間際に米国の景気後退が生じ、その影響を受けて後退期間が長引いたという特別の要因に基づくものであった。バブル破裂後の景気後退は実質戦後最長の景気後退であった。

こうした長い景気後退のあと、景気は93年11月から回復へと向かい始めたのだが、その回復は遅々たるものであった。回復初年とも言うべき94年の GDP 実質成長率は1.0%、回復初年としては異例ともいえる低さであった。

日本経済の「構造」に関する危機意識が発生してくるのはこのあたりからである。すなわち、景気がなかなか回復に向かわない、回復が始まっても回復速度は極めて緩やかである、これは日本経済の構造が時代に遅れているからである、構造を改革しなければならない…日本型新自由主義とでも呼ぶべき「構造改革」論はここから出発した。

以降、経済論壇にはこれでもかこれでもかという具合に、日本経済危機論が相次いで登場する。いわく「構造危機」いわく「空洞化危機」いわく「高コスト危機」いわく「財政危機」…その極めつけは政府の「経済白書(1996年版)」である。

「戦後50年を終えた日本経済は、現在歴史的な構造の調整期にある。…はっきりしているのは、これまでの経済構造、経済システム、経済政策の体型にギアー・チェンジをしなければならないということである。これまでの経済社会の構造やシステムにしがみついていては、日本経済に前途はない。…自己責任原則を徹底し、市場経済を律する透明なインセンティブ・メカニズムを作り上げなければならない。リスクを恐れていては、日本経済の前途に道はない。リスクとともに生きる覚悟が日本経済ダイナミズム復活の道である。」

こうして「構造改革」への道は開かれた。あとは実施するのみ、という状況が1997年初には生まれたのである。

あと一つ、「改革」を実施するのに好都合な状況が同時に生まれていた。

93年に始まる景気回復は、当初は遅々たるものであったが、年を追って加速し、96年の GDP 実質成長率は3.1%へと高まっていた。頃はよしということであろうか、「改革」を実施するのに不安はなし、ということである(日本経済を復活させるための「改革」を、日本経済が(自然に)復活しつつある中で実施するということは、考えてみるとおかしなことではあったのだが…)。

(2)橋本内閣の「6つの改革」〜その実施と挫折の時期(97〜98年)

かくして、日本においても新自由主義政策(「構造改革」政策)が実施されることになった。口火を切ったのは第二次橋本内閣(1996〜98年)。それまで連立を組んでいた社会民主党が閣外協力に転じ、久方ぶりに誕生した自民党単独内閣であった。

97年1月の施政方針演説で、橋本首相は行政、財政、社会保障、経済・金融システム、教育の「六つの改革」を掲げ、「改革」を実施し始めた。しかし、その「改革」は瞬く間に挫折した。その大きな原因は「改革」政策の実施そのものにあった。

ひとつは、財政改革を急ぎすぎたことである。消費税増税、それまで景気対策として行なっていた所得減税の廃止、公共事業の削減等々。増税と歳出削減が余りに過激すぎて回復に向かっていた景気を悪化させてしまったのである(景気は97年6月から後退局面に)。

いまひとつは、金融システム改革の経済・社会への影響(とくに景気後退下における影響)を軽く見すぎていたことである。「金融システム改革」の本質は、あえて一言で言えば「護送船団行政」を改める、「金融機関経営に自己責任原則を徹底させる」ということにあった。金融行政のこうした転換の下で、景気の悪化とともに潰れる銀行が出てくるかもしれないという不安(金融不安)が社会に発生、本当に大銀行3行が経営破綻をきたす(戦後初のことである)ことが生じて不況を深刻化させた。

97年央に始まる景気後退のもと、GDP実質成長率は98、99年と2年連続のマイナス成長(これも戦後初)となった。「6つの改革」は日本の経済・社会に大きな打撃を与えて、橋本内閣は98年7月に退陣した。

マイナス成長、大銀行の経営破綻という異常事態から日本経済を救い出したのは、橋本内閣の後を継いだ小渕恵三内閣(98〜2000年)であった。そして、その政策は「6つの改革」とは対極にある政策(いわば、反「構造改革」政策)であった。公共事業を増加させる、金融機関に巨額の財政資金を投入する、等である。

そしてこうした政策の下、景気は99年初から回復へと向かい始め、金融不安も次第に静まっていった。

(3)「戦略会議」の「答申」から小泉内閣の末期まで〜「改革」の甦りと

本格実施の時期(1999〜2006年)

「構造改革」政策の実施により日本の経済社会は大打撃を受けた。その打撃から日本経済・社会を救ったのは、「反構造改革」の政策であった―ということであれば、日本の「構造改革」は20世紀末、もしくは21世紀初に終わってもいいはずであった。ところがそうはならなかった。

混乱の中から「構造改革」を救い出したのは「経済戦略会議」(小渕首相が首相就任直後ー98年8月ーに発足させた首相の諮問機関、メンバーは財界人、学者あわせて10人、竹中平蔵氏も入っている)が99年2月に首相に提出した「日本経済再生への戦略」と題する答申であった。

「戦後の日本経済の飛躍的な成長の原動力となってきた日本的システムの至る所に綻びが生じ、これが日本経済の足枷要因として作用し続けている」という一文に始まるこの「答申」は、これだけでも既に明らかな通り、日本の「構造改革」の必要性を強く、しかもこと細かに説く内容となっている。

具体的な「改革」の提言をいくつか拾ってみよう。

・過度な結果の平等を重視する日本型の社会システムを変革し「健全」で創造的な競争社会に再構築すること。

・民間の自由な経済活動に対する政府の過剰な介入を防ぐ。「小さな効率的な政府」を実現する。

・公務員定数を削減する。

・よりフラットな直接税の体系を目指す。相続税の課税最低限を引き下げる。消費税の増税は不可避。

・労働者派遣等の対象業種を早期に自由化する。

等々である。

印象的なのはその結びで、「アメリカの80年代から90年代にかけての改革を賞賛し、日本のお手本はそこにある」と持ち上げていることである。そのアメリカで働いている人々、貧しい人々の暮らしがどのような状況になっているか―この「答申」を作成した人々の視線は、もとよりそこには届いていない。

ともあれ、この答申によって「構造改革」、日本の新自由主義政策は2001年に「改革なくして日本経済の再生はない」と呼号して登場した小泉内閣(2001〜06年)のもと、全面的に展開されることになる。

以下、小泉内閣が実現させた主な「改革」を列挙しておこう。

・不良債権処理の促進(不良債権とは長引く不景気により経営難に陥った企業等、要するに「まだ生きて活動している企業」である。そうした企業を銀行に潰させた)。

・「小さな政府」への公務員数の削減(日本は公務員数においても、政府支出の額においても欧米主要国に比べ、もともと「小さな政府」であった。それをさらに小さくしたのだから、政府サービスの貧弱化、非正規職員の増加ー官製ワーキングプアの出現、などを招いた)。

・「小さな政府」実現に向けての民営化、民間委託の拡大(郵貯事業を民営化、国立大学の独立法人化など)。

・規制緩和:派遣労働の規制緩和など(製造に派遣を認める。派遣期間を1年から3年まで延長する、など)。

・社会保障制度の改悪(給付サービス内容の引き下げ、自己負担割合の引き上げ、など)。

(4)「改革」中断の時期(07〜12年)

2006年9月、自民党総裁の任期切れで小泉内閣は退陣、以降安倍内閣、福田内閣、麻生内閣と自・公内閣が続いたが、安倍内閣時の07年7月の参院選で政府与党が惨敗し、過半数割れしたため、政府は「構造改革」政策を思うようには実施できなくなった。さらに、09年6月の総選挙で「構造改革」を批判し、「人々の暮らしが第一」と主張する、民主党・社会民主党・国民新党の連立内閣が誕生し、「構造改革」政策はしばらく中断、となった。

ここで政権交代が起こったのは、長年にわたる「構造改革」政策が人々の暮らしをきわめて厳しいものにしたこと、08〜09年に生じたリーマン・ショックがとりわけそのことを明らかに見せてくれたこと、によるものと思われる。ただし、民主党中心の反構造改革内閣も長続きしなかった。2012年12月に行われた総選挙で、今度は自・公が圧勝、第二次安倍内閣が登場する。「構造改革」政策、二度目の甦りである。

(5)アベノミクスの時期(13〜)

第2次安倍内閣は、その発足直後に「日本経済の再生に向けての緊急経済対策」を閣議決定したが、そこに「世界で一番企業が活動しやすい国」を目指す、と書き込んでいる。まさに「構造改革」政策(=新自由主義政策)の目指すところそのものである。そこに「財政、税制、規制緩和、金融政策などのツールを駆使し」とある。まさに全政策を挙げて「構造改革」を実施すると宣言して出発した、ということである。

そのおよそ7年間で何を実施したか、重要なものを列挙しておこう。

・法人税減税(14年度から連続して毎年、法人税率を引き下げ)

・金融緩和(日本銀行に働きかけ、13年4月から「異次元の金融緩和」を実施中(超低金利、民間金融機関への大量の資金供給、 ETF購入を通じての株価の下支え、もしくは引き上げ、等)

・労働規制の緩和(高度プロフェッショナル制度の導入など)

・外国人労働者の受け入れ枠の新設

・消費税増税(2度、5%から10%へ)

・社会保障制度改悪

・TPP への加盟、など

なお安倍内閣は20年9月に退陣したが、後を継いだ菅内閣は、安倍内閣の政策を継承する、としている。政策のーとくにその根幹とも言うべき「構造改革」政策の変更は、菅内閣が続く限り、なさそうである。

4.「構造改革」(日本型新自由主義政策)のもと、日本の経済

社会はどう変化したか

ナオミ・クラインは新自由主義を「システムに全く余裕を持たせない、容赦ない効率の論理」を貫かせるシステムとして捉えている(前掲、「世界」2020年9月号、アルンダティ・ロイ との対話)。「何かが起きるたびに、病院のベッドが足りない、水がない。資本主義の効率の論理がシステムの余裕を許さない」と言うのである。

その通りだと思う。現に、コロナ禍に見舞われた日本でも、保健所の人手が足りない、電話が通じない、病院のベッドが足りなくなりそうだ(昨年のこと。今は現実に足りなくなっている)、などと言われている。ともに「構造改革」のもと、大幅に数の削減、人手の削減などが行われた施設である。

今回のコロナ禍の下、そうした日本社会や人々の暮らしのゆとりのなさ( 脆弱性)があらわになった。その全て、とは言わないまでも、その大半は97年来二十数年の「構造改革」政策がもたらしたものである。

それらゆとりのなさ(脆弱性)のうちもっとも肝要なものと思われる「人々の暮らし」の「ゆとりのなさ」についてみよう。

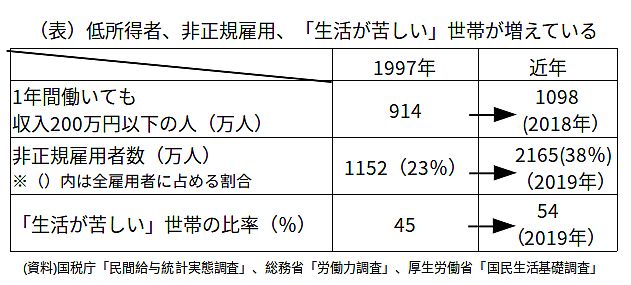

「改革」が始まった年である1997年を起点に取ると、その後20年余りの間に、1年間働いても年収が200万円以下という人が100万人以上増えている、非正規雇用の人が1000万人から増えている、日々の生活が「苦しい」と感じている世帯の割合が全体の半数を超えている、という結果を得る(表)。いずれも、「構造改革」政策が作り出したものである。

新自由主義は即座にやめるべきである。

政府がやめようとしないなら、人々の力でやめさせるべきである。もしくはやめる政府を作り出すべきである。

終わりに

たまたまのことである。

本稿をほぼ書き上げた段階で書店に行くことがあった。新書コーナーで求める本を探している時にマルクス・ガブリエル(ドイツの哲学者)の本に目が止まった。「マルクス・ガブリエル 危機の時代を語る」(NHK出版新書 2020年9月)である。

パラパラと頁を繰ってみると「Ⅰ章 コロナ危機と新自由主義の終焉」とある。

その冒頭の 一節を読むと、本稿の「はじめに」の部分と見事に平仄があっている。そのままお借りして本稿の結びとする。

「今目のあたりにしているのは、新自由主義の終焉です。新自由主義は、連帯や国家、組織の構造を純粋な市場戦略によるシステムに置き換えることができるとする経済概念でした。そのシステムはまさにコロナウイルスに直面して、ひどく機能不全になるのです。というのも生物学的構造は、経済的な構造とは完全に異なるモデルに依存するからです。」

「デジタルの変革を加速させるべきだという考え方には、心底異議を唱えたいと思います。たとえば学習システム、従来の大学での学びのスタイルをオンラインに切り替えるなど、人間のコミュニケーションを遠隔通信に取り替えるべきだという考え方です。人類にとって悲惨なことになるでしょうし、機能しないでしょう。…新自由主義の空想による『不可避な回帰』に過ぎません。現実にはならないでしょう。単なる幻想です。」

やんべ・ゆきお

1940年,愛媛県生まれ。神戸大学経済学部卒業。1964年第一銀行に入行。1991年第一勧業銀行調査部長、1994年第一勧銀総合研究所専務理事。2001年神戸大学大学院経済学研究科教授などを歴任。現在、「暮らしと経済研究室」主宰。著書に、『偽りの危機 本物の危機』(東洋経済新報社)、『「構造改革」という幻想――経済危機からどう脱出するか』(岩波書店)、『景気とは何だろうか』(岩波新書)、『アベノミクスと暮らしのゆくえ』(岩波ブックレット)、『日本経済30年史』(岩波新書)ほか多数。

特集・新自由主義からの訣別を

- 新自由主義を終わらせる暮らしと経済研究室・山家 悠紀夫

- 野党ブロックの正統性と新自由主義からの転換北海学園大学教授・本田 宏

- 愚かさの複雑性についての考察神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- 分権・生活保障と効果的なコロナ対策へ立憲民主党衆議院議員・新型コロナウイルス対策本部長・逢坂 誠二

- 混沌の共和党-トランプ派対主流派国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎

- 歴史のなかの新自由主義市民セクター政策機構理事・宮崎 徹

- トランプ政権の「米国第一」と国際関係国士舘大学客員教授・平川 均

- コロナと悪戦苦闘するドイツの姿在ベルリン・福澤 啓臣

- 「広域行政一元化条例」は弥縫策、後がない大阪維新の悪あがき元大阪市立大学特任准教授・水野 博達

- 危機の時代に試される知性関東学院大学客員研究員・神谷 光信

- 「敵か味方か」の世界観が招く憂鬱なシナリオ龍谷大学教授・松尾 秀哉

- 温室効果ガスネットゼロ宣言の課題は何か京都大学名誉教授・地球環境戦略研究機関シニアフェロー松下 和夫