論壇

「家族と結婚」その制度と慣習の根本問題

山田昌弘『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?』に思う

本誌編集委員 池田 祥子

1.「少子化=人口減少」の現実―何を憂うるのか?

2.山田昌弘の主張したいこと

3.「山田昌弘の少子化対策・批判」への拭えぬ疑問

① 「結婚しろ」「子どもを産め」は要らぬお節介

② 根強い「家族」「結婚」の制度と通念―そのしがらみ

③ 「命の基本としての性」を直視しながらの関係づくり

1.「少子化=人口減少」の現実―何を憂うるのか?

今さらではあるが、「少子化問題」の発端をまずは思い出しておこう。

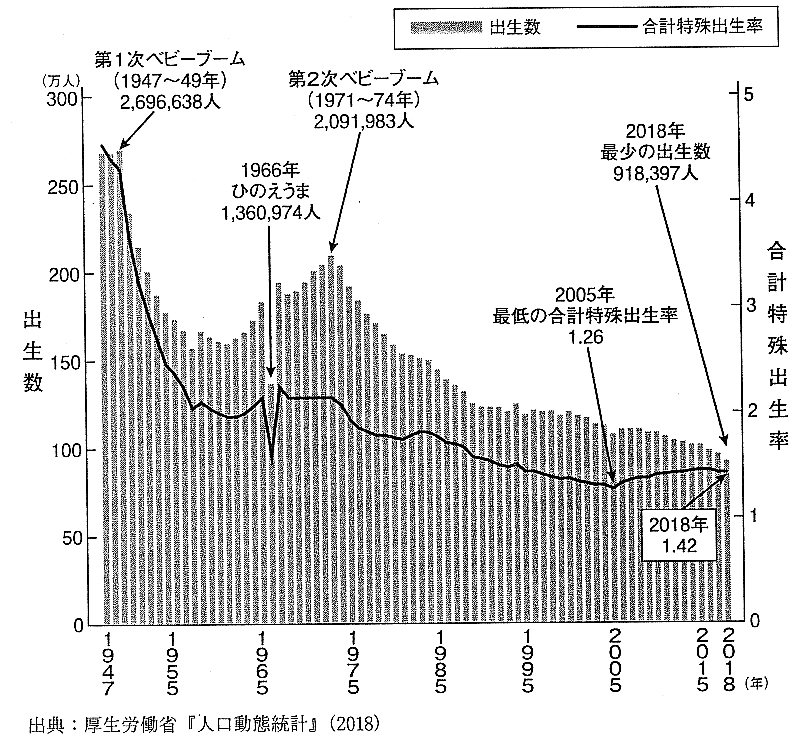

図表1 出生数、合計特殊出生率の年次推移

日本の少子化対策は1990年、前年の合計特殊出生率(女性の出産する平均子ども数)が丙午の年(1966年)よりも低かった!という「1.57ショック」の警鐘とともに始まった。合計特殊出生率が2.07を上回れば人口は増大し、それを下回れば減少するというのである。国力とは少なくとも「人口維持」!が前提にされているのであろう。それ以降、1990年代から2000年代にかけて、いわゆる「少子化対策」は次々に打ち出されてきた。もちろん、表向きの言葉通りの「少子化対策」である。

図表2 出生数、合計特殊出生率の推移(実数値)

文部省・厚生省・労働省・建設省の4大臣合意の「エンゼルプラン」(1994.12)および、大蔵省・厚生省・自治省大臣合意の「緊急保育対策5カ年事業」(1995年度~1999年度)を初めとして、「少子化対策基本法」(2003.9)や「次世代育成支援対策法」(2003.7~)の制定・施行も始まる。

ところが、あの手この手の「対策」に反して、2005年に至るまで、日本の合計特殊出生率は徐々に下降し、ついに最低値1.26を記録したのである。だが、この後は、徐々に微増の傾向を示し、2018年は1.42となっている(図表1、2参照)。

下降傾向が中断したことで、政策担当者は危機感を薄めたのかもしれないが(山田、p.34)、実はこれは、この間の団塊ジュニア世代の出産時期と重なっていたためだったようだ。事実、この微増する合計特殊出生率(出産平均子ども数)の裏側で、進行する若者たちの「未婚化」によって、子どもの出生数自体は徐々に減少し、2016年100万人を切り、2018年には、さらにこれまでの最小値である918,397人、翌2019年は、865,239人とその最小値を更新している。

一方で増大する高齢者の死亡者数と相まって、2008年から、日本の人口全体の減少が始まっている。このように、政策の努力?にもかかわらず「少子化」は喰いとめられてはいない上に、今では「少子化=人口減少」をもたらしているのである。さらに、直近の報道では、今年の5~7月に提出された「妊娠届」(全国市町村)が前年の同時期に比べて11.4%減少した、と報告されている(厚労省、10月22日)。コロナの影響による医療への不安なども加味されたのだろうと推測されているが、出生数の減少は一層の拍車をかけられている。

さて、この現実をどう見るか?である。

確かに21世紀の現在、先進国と言われる欧米の各国では、おおよそ「少子化」傾向は当たり前に継続している。だが、「少子化対策」に積極的(徹底的な経済保障)に取り組んだフランスやスウェーデンでは、それぞれ2015年度には1.92、1.85と、人口維持レベルをほぼ回復するまでに至っている(フランスは2017年度は1.88)。一方、日本や東南アジア並みの低い出生率のままのドイツやスペインでは、大量の移民を受け入れることによって、国内の人口減少=労働力不足を喰いとめている(それはそれで、また別個の問題を生じさせているが)。

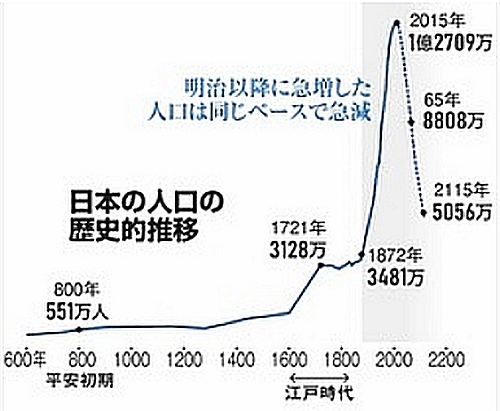

ここで、2004年に刊行された赤川学の『子どもが減って何が悪いか!』(ちくま新書)のタイトルに倣って、「少子化」も「人口減少」も時代の流れであってみれば、何をジタバタ慌てることがあろう、その中で生きる術を考えるべきではないか、とある種の「開き直り」も可能なのかもしれない。(図表3)の「日本の人口の歴史的推移」を見ると、明治時代以降の人口が(増大する死者の数をも上回って)急増していること自体が「特異」であったことがよく分かる。ようやく江戸時代並みに戻ったのではないか、と安堵したくなるのも分かる気がする。

図表3(朝日新聞2020.10.19)

しかし、少し冷静になればすぐ気づくことだが、江戸時代と現代では人間総体の平均寿命が桁違いに長くなっている。産業構造が異なるのは当然だが、もう一つ、「少子化」が「(超)高齢化」とセットになっているのである。「子どもが減って何が悪いか!高齢者が増えて何が悪いか!」とうそぶけるためには、早急に「少子高齢化」社会が立ち行けるための経済・社会福祉の構造に切り替えられなければならないのである。

また、肝心の日本の「少子化」が、一つには、増大する非正規労働による若者を初めとする労働者全体の経済力・生活力の低下や、安価で十分な住宅政策の不備などによって、「結婚したくても結婚できない」という、本人たちの意に反して進行しているとしたら、そのまま素通りする訳にはいかないだろう。しかも、彼らの「未婚化」とも関連して、親元に依存する「パラサイト・シングル」(山田昌弘)の増加や、現在ではそれが嵩じて、息子や娘が親元に引きこもる「7040」(70代の親と40代の息子・娘)「8050」(80代の親と50代の息子・娘)問題などもクローズアップされている。

その意味では、現在の日本の「少子化=人口減少」は、どこか人間や社会の「諦め」や「責任放棄」と無関係ではなさそうである。このまま単純に開き直る訳には行かないのではないだろうか。

2.山田昌弘の主張したいこと

山田昌弘が、これまでの日本の少子化対策を激しく批判するのは、次のような点からである。

つまり、ひたすらフランスやスウェーデンなどをお手本として、「女性の労働と育児の両立」を掲げ、認可保育所の増設や待機児童の解消に力を注いできた、そのことの勘違い、方向違いに対してである。その方向での「少子化対策」は、日本の現実を直視したものではなかった、と批判する。

もっとも、その点では、2013年の松田茂樹『少子化論』(勁草書房)が、早くも「少子化論のパラダイム転換」で主張していたことと重なることではある。

松田茂樹は次のように述べていた。「若年層の雇用の劣化により結婚できない層が増えたこと、及びマスを占める典型的家族において出産・育児が難しくなっていることがわが国の少子化の主要因である。保育所不足や育休などの両立環境が十分でないために少子化がもたらされているというのは、主に都市に住む正規雇用者同士の共働き夫婦についてである」(p.225)。

つまり、松田はすでに、日本においては、「都市を中心に目立っている正規雇用者同士の共働き夫婦は、いまなお本流ではない。依然として、これまでの性別役割を前提とする結婚観、家族観を心情とする人々が多数派であり、彼らの結婚控え、出産控えこそ、日本の少子化の主原因である」と訴えていたことになる。

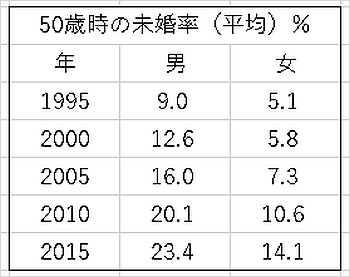

(図表4)は、5年ごとの国勢調査の「45~49歳」と「50~54歳」の未婚率の平均値である。今年2020年の国勢調査の結果は当然ながらまだ出ていない。

図表4 50歳時の未婚率(平均)

山田昌弘は、以上の松田の見解を前提にしつつ、日本の少子化対策は、

①「未婚化が主因」であることを見逃した。

②結婚や子育ての経済的側面をタブーにしていた。

と、重ねて強調している。とりわけ上記②に関連して、「収入の低い男性は結婚相手として選ばれにくい」と指摘したこともあり(『結婚の社会学』1996年)、本書でも「日本社会では、たとえ愛があっても、子どもが好きでも、経済的条件が整わなければ、結婚や出産に踏み切らない人が多数派なのだ」と述べている(p.48)。

さらに山田は、日本の少子化対策がみすみす「欧米固有の価値意識を前提」とし「落とし穴にはまってしまった」のは、次のような意識の違いを十分に認識しえなかったためだと次の3点を挙げている。

①子は成人したら親から独立して生活するという慣習(若者の親からの自立志向)

②仕事は女性の自己実現であるという意識

③子育ては成人したら完了という意識

そして、①と③に関して日本では、親も子も双方からの自立志向は強くはなく、親はいつまでも子どもの面倒を見ようとするし、子どもの方も、条件があれば親に甘えようとする。そのため、「パラサイト・シングル」が多くなっている。②に関しても、日本では「仕事で自己実現」を果たそうとする女性は未だ少数派である。むしろ、日本では、「女性にとって仕事より消費生活」重視の傾向が強い。そして、世間的にも、「日本は、仕事を苦労して続けている女性よりも、仕事をしていなくても豊かな生活をして、子どもをよい学校に通わせている女性を評価する社会でもあるからである」と述べている(p.85)。

その上で、山田は、日本の少子化対策が「スルーしてしまった」「日本固有の価値意識」を重視すべきだと述べている。

①「リスク回避」傾向 ②「世間体重視」 ③子どもへの強い愛着(p.66)

これら3つの「日本固有の価値意識」は、東アジア諸国にも幾分かの相違は見られるものの大方は共通するものとして、さらに次のようにまとめ直している。

①結婚前の若者は、親と同居している人が多い。そして、親との同居は、非難されることはない。

②仕事による自己実現を目指す女性は少数である。仕事を続けることよりも、豊かな生活をすることに生活上の価値をおく。

③恋愛感情は重視されない。愛情であれば配偶者より子ども、夫婦であれば恋愛感情よりも経済生活を優先する。

④高等教育費用を含む将来にわたっての子育ての責任が親にかかる。それは、子どもの将来を第一に考えるのが、親の望みでもあるからである。恋愛感情に身を任すよりも、これから育てるであろう自分の子どもの生活、特に経済生活を第一に考える。(p.114-115)

確かに、日本社会には根強い固有の価値意識や慣習が生き続けているのは事実ではあるが、それらの社会意識は、戦前の「家」制度の廃止後なお根強く残り続けた民法上の「家」制度、およびそれを前提にしての「性別役割」に基づく「結婚」や「雇用」の制度化によって操作され強化されたものでもあることは、忘れられてはならないだろう。しかも、古くは中国の「戸籍制度」に端を発する家族制度が、東アジアに伝播したのは事実ではあるが、しかし、台湾や韓国では、男女平等の観点からの制度改革が進んでいるし、中国もかつての制度のままではない。

逆に日本では、「個人」ではなく「家族」という「共同的枠組み」をこそ基本に据えようとする力が一貫して働いてきたのである。それゆえに、家族や結婚についての「社会制度と社会通念」の根強さが未だに続いているのではないのか。

そのことを改めて確認した上で、にもかかわらず、私たちはそれらを時代の枠組みの中で可能な限り相対化し、そして、その規制から生じる「理不尽さ」や「不自由さ」を少しでも変えて行こうとする試みは必要であると考える。

山田昌弘も、本書の最後で、「今後の少子化対策の2つの方策」として、次の二つを挙げている。

①結婚して子どもを2,3人育てても、親並みの生活水準(子育て水準を含む)を維持できるという期待を持たせるようにする。

②親並みの生活水準に達することを諦めてもらい、結婚、子育てをする方を優先するようにする。

そして、この2つは「どちらも必要だ」が「両方とも簡単にいくものではない」と述べている。本書で、これまでの「少子化対策」の勘違いを強く主張してきたにも関わらず、この最後の「弱腰」はどうしたのであろうか。しかも、①の「親並みの生活水準を維持できるという期待を持たせるようにする」というのは、あまりにも無責任ではないだろうか。ここまで、現状の分析をしてきたのならば、「親並みの生活水準を保障する、そのための経済・社会保障の制度を整備する」と断言し、できれば「同一労働同一賃金」の徹底などの具体的な政策提言も当然だろうと思われるのだが・・・。

さらに、②の、「諦めてもらい」という文言には思わず失笑してしまう。個々の人間たちの「選択」「志向」は、社会の制度や時代の中で形作られるものであり、一人二人の意志ではなく、総体を変えることは並大抵でない、ことは当然の前提ではなかったのだろうか。

3.「山田昌弘の少子化対策・批判」への拭えぬ疑問

もっとも山田は、本書の最後に、ある地方自治体の結婚サービスを用いて結婚したカップルへのインタビュー調査や身近な若者同士の結婚例などから、次のような感想を記している。

「世間体を気にせず、家族を形成して、自分たちなりの幸せを追求しようとする若者も現れてきている。こうした若者たちが生きやすくなるよう、国や自治体が、彼らに対する生活の支援策を行なうことも、必要と考えている」(p.187)。

もちろん、この部分には賛成である。しかし、山田には日本の家族や結婚、ひいては雇用制度にまつわる観念や意識を重視し、「リスク回避」「世間体重視」の多数派の傾向をこそテーマ化してきたのではなかったか。そして、それらの「体制」を前提とするばかりで、それらを批判的に相対化する姿勢はほとんど見られない。それは「現実の世論」を前提とする社会学者としては当然の方法論かもしれないが、ここでは、やはり山田の「少子化対策」批判それ自体への拭えない疑問や、社会観念を支える歴史的な制度上の問題点を、重ねて指摘しておこうと思う。

① 「結婚しろ」「子どもを産め」は要らぬお節介

「少子化社会」の到来とその加速を前にして、何らかの原因究明や対策を考えようとする時に、あえて確認しておきたいのだが、それは他人に向かって「結婚しろ!」だの「子どもを産め!」と強要することではないだろう。それはどこまでも個々人の自由な選択である。その点での自覚と確認が欠けていると、どうしても「少子化対策」が要らぬお節介に堕してしまう。これまでの各地方自治体での「お見合い」の場の設定や「結婚相談」事業などもそれらに該当する。

発足したばかりの菅内閣もまた、日本学術会議メンバーの恣意的な任命拒否およびその説明責任からひたすら逃避する傍ら、反対される余地のなさそうな「結婚」や「出産」奨励のための「少子化対策」を早々と打ち出している。

一つは、新婚世帯への補助金額の増額である。これまでの上限30万円を60万円に引き上げ、対象年齢も、晩婚化を考慮して「39歳以下」に弛めるというものである(これまでは夫婦とも34歳以下)。

いま一つは、不妊治療への保険適用を進める、という方針である。自民党の「不妊治療への支援拡充を目指す議員連盟」が、一回の助成額を30万円(初回40万円)までに倍増し、所得制限を外すという草案を示しており、近々提言をまとめ、田村憲久厚労相もまたその方針を公言している(加えて、10月26日の菅首相の「所信表明」でも述べられている)。

確かに、体外受精、顕微授精による不妊治療で生まれた子どもは、2018年、5万6979人、総治療件数は45万4893件、いずれも過去最多である(「朝日新聞」2020.10.18)。

10年前の2008年では、生まれて来る子どもの内の50.3人に1人だった不妊治療での子どもは16.1人に1人となっており、通院開始からの治療費総額が100万円以上は56%、とのことである。中には、「授かるまでに400万円」や「6年間の総額2000万円」(出産は諦めた)という事例もある。

生理的にも心理的にも多くの無理と負担を強いる不妊治療、その上、それに要する多額の治療費を保険化し低額にするという政策は、確かに誰からも反対の声は上げられないであろう。

しかし、「普通の」出産は保険適用になったのだろうか。もともと「不妊治療」など初めから想定外だったり、金額的に手の届かない人々への配慮はあるのだろうか。日本ではなぜ里親や養子縁組の件数が他の国と比べて極端に少ないのか、本気で検討されているのだろうか。

昔から、出産のための定期診察や入院費用が「高く」て、それらへの保険適用を望む声は多かった。だが「お産は病気ではないから・・・」と素っ気なく無視されてきたのだが、今回はそのことへの配慮はあったのだろうか。

また、1994年のカイロ国際会議以来提唱されている女性の「リプロダクティブヘルツ/ライツ」(性と生殖における個人の自由と権利)に基づく日常的な性教育の徹底や、望まない妊娠を回避するための安価な緊急避妊薬の解禁などは、どこまで議論されているのだろう。

さらにいま一つ、「生まれて来る子どもに染色体などの異常がありやなしや」の心配を抱く妊婦への新型出生前診断が、議論も不十分なまま拡大している。

命を授かったこと、そのこと自体を、親はもちろん周りの人も含めて「恩恵」と受け止める社会的風習に変わって、「異常のない、健全な子どもを望む」動きが、この新型出生前診断の広がりを支えているのだとしたら、私たちは、何よりもまず、「なぜ子どもを欲するのか?」の問いに、立ち返る必要があるのではないか。このような、人間と社会にとっての根源的な問いをスルーしたままでの「選択的な子産み」やその促進は、やはり、当の生まれてこようとする子どもにとってもまた社会全体にとっても歓迎されるものではないと、私には思われる。

② 根強い「家族」「結婚」の制度と通念―そのしがらみ

表向きには、確かに明治以来の「家」制度は廃止された。しかし、問題の多い「戦後民主主義」と同じく、戦後の家族には、さまざまな「家」制度の残滓がくっついている。

「男女平等」は掲げられ、女は「家庭の主婦」にはなった。しかし、男は依然として「主人」と呼ばれ、「主婦」の中に残る「婦」の文字が示す通り、家庭内の「清掃」(その他「食」も含めた)担当者であることは変わってはいない。

この男女の性別によって明確に分業化される戦後家族は、労働の場における男女別の雇用形態の違いに支えられ、高度経済成長時代を、「効率よく」担い下支えした仕組みであるのは誰しもが認めるであろう。

先日、好調の内に放映終了となった番組について、“「半沢直樹」に何を見た”というタイトルの「耕論」に識者3人の意見が掲載されていた(朝日新聞、9月29日)。

そこでは、「『半沢』のストーリーは、時代劇の王道そのものです」(ペリー荻野・コラムニスト)という指摘があり、あとの2名も次のように述べていた。

― 専業主婦の妻と飲み屋のおかみに支えられた昭和的なサラリーマン男性の自己実現物語を令和の時代になってもまだ癒やしにできてしまう層と、「あれは時代劇だから」とそれをニヤニヤ眺める層が・・・ありました。(宇野常寛・評論家)

― 「社畜な男」に「支える女」って時代劇か、という批判はその通り。でもそれがまだリアルそのもの、という人も日本にたくさんいます。(常見陽平・千葉商科大准教授)

このように、「稼ぐ」ことを任務として割り振られた男、そして何とかその責を果たしている男たちは、今では明らかに「恵まれた層」の一員である。

さらに、「家事責任」と「子育て」を割り振られた女たちは、「稼ぎの良い」夫を見つけて、その分「役割」としての「子育て」に集中的に関わる。あたかも「子どもの育ちの出来」が女(母)の仕事の成果のように評定されるために、意地でも「いい子」に育て上げなければならない。男も女も、親も子どもも、当たり前の「一人の人間」という前提が、いつの間にかウヤムヤにされてしまうのである。

とはいえ、「男女平等」は、一方では、戦後社会の中で一貫して主張されてきたスローガン?ではある。1970年代の二度に渡る「オイルショック」を切り抜けた1985年、「男女雇用機会均等法」(「男女平等法」という名称は嫌われて)が制定された(施行は86年)。ようやくやってきた「男女平等社会」しかし、心底喜ぶ人はほとんど居なかった。

よくよく見るまでもなく、職場では、「総合職」と「一般職」の二つのコースが設定され、女性の多くが、無難な「一般職」に流れるのは明々白々だったからである。「家族」のあり様が変わらない限り、日本では、「女性の働き方」は真に「改革」されない。しかもご丁寧に、同じ1985年、家庭の妻は「第3号被保険者」として優遇され、86年には、「配偶者控除」(1961年)に加えて、さらに「配偶者特別控除」までが制定されている。また偶然か必然か、この1986年は労働者派遣法も制定されている。現在の非正規労働の増大を支える重要な法規が制定されたことも注視しておこう。

菅首相が唱える「共助」の場とは、すなわち「家族」である。「女」の生活、また「子ども」さらには「老いた親たち」までもの「ケア」(子育て・介護など)を任せられる「家族」の場とは、何と国家的に安上がりの装置であったことか。もちろん、介護保険や保育所の拡充政策による「ケアの社会化」がなされていないわけではないが、基本的な理念転換や財政的な拡充には至っていない。あれほど「待機児童の解消」が謳われ、保育所の増設がなされてきたが、幼稚園と保育所の制度的二元化は解消されてはいないし、保育所入所にはいまなお、「希望者は誰でも」ではなく、「保育を必要としている」度合いが審査されるのである。

こうして、日本では(とりわけ自民党政権)にとって、「共同的な枠組み」としての「家族」は壊してはならない社会的な装置なのである。2020年の朝日新聞世論調査では「選択制夫婦別姓」に関する賛成意見が69%(反対は24%)までに至っていても(2020..23)最高裁判決(2015年12月)以来、未だに「夫婦同姓」の「合憲」判決が続いている。

子どもを産むにせよ、産まないにせよ、とりあえず個々人が素直に向き合える「共同の関係と場」が、さまざまにつくり出されることが重要だろうと思うのだが。

③ 「命の基本としての性」を直視しながらの関係づくり

戦争中の「産めよ殖せよ」は、結局は戦力・軍事力としての「人間の数」が求められたのに対して、現在の「少子化対策」も、所詮、国家の経済力の支え手(労働力)、さらに高齢者の社会保障の支え手、としての要求なのだとしたら、それはやはり悲しく愚かしいことだ。

また、「子産み」は、どこまでも「精子」と「卵子」の結合だと考えられ、精子保有者=男、卵子保有者=女の合体だとして、生物的な男と女に限定的な課題だと考えられるとしたら、それもまたあまりに狭隘な思考であろう。

「性」は、生物にとって自明なあり様だと思われていたのは、もうすでにかなりの過去のことになる。今では、体は「男/女」であっても、その精神的あり様はさまざまであり、性志向・性嗜好もまた多様であること、また、自分の身体と「性自認」が完全に一致していなかったり、ずれていたり、反転していたりするケースも明らかにされている。

もっともレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー「LGBT」という言葉や運動(「A=ア(非)・セクシャル」「P=パン(汎)セクシャル」なども含む)は珍しくなくなったが、日本では正直な所、未だに社会的な認知には至っていない。なぜなら、このようなジェンダーやセクシャリティの正直な自己表明は、「男と女の子産み」には関わりのない、どこまでも「少数者たち」の特殊な「運動」と思われているからかもしれない。

今日では、あれほど禁欲的だと思われていたローマ・カトリック教皇(83歳)が、同性のカップルに対して、「法的なパートナーシップ制度」の整備が必要との考えを述べている(2020.10.24)。それに対して、日本では、「パートナーシップ制度」の制定は、国レベルでは全くの無視、ただし60の自治体が導入、12の自治体が検討中という。その上、国は、直近の国勢調査に当たって、「同性同士のカップル」の取り扱いに困って、結局は「パートナー=配偶者」ではなく「他の親族」に書き換えているという。自治体での動きが、国の政治を動かすまでに広がることを願わざるを得ないが。

ともあれ、自分と相方(あいかた)のジェンダーやセクシャリティに正直であろうとする志向は、「性」に絡まる不条理や暴力、金銭的な売買を廃して、一人のありのままの「人」として相対し合いたいという希求を秘めているのだと思うし、その一端を担っているのだと思う。

それはまた、可能な限り「リスクを回避」して、家柄や財産、学歴、職業あるいは美貌、家政力?などで評定される「似非恋愛」あるいは「似非恋愛結婚」とは相いれない、素直な人と人の出会いと結合・別れとを求める一つの動きなのかもしれない。そして、そういう関係の成り立つ社会であれば、「自分が産んだ子ども」「自分の女に産ませた子ども」への特権的、排他的な愛情は無用になるだろうし、終生つきまとう個別の「責任」意識ももっと個別の大らかなものになるだろう。ともあれ「生まれて来る子ども」は、誰にとっても未来であり、大切な社会の一員なのだから、である。

いけだ・さちこ

1943年、北九州小倉生まれ。お茶の水女子大学から東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。元こども教育宝仙大学学長。本誌編集委員。主要なテーマは保育・教育制度論、家族論。著書『〈女〉〈母〉それぞれの神話』(明石書店)、共著『働く/働かない/フェミニズム』(小倉利丸・大橋由香子編、青弓社)、編著『「生理」――性差を考える』(ロゴス社)、『歌集 三匹の羊』(稲妻社)、『歌集 続三匹の羊』(現代短歌社、2015年10月)など。

論壇

- 貫流していた“沖縄人の意地のようなもの”元琉球大学教授・仲程 昌徳

- 現代の若者は保守化しているのか?河合塾講師・川本 和彦

- 「家族と結婚」その制度と慣習の根本問題本誌編集委員・池田 祥子

- 四国のコロナ禍 感染と行政対応の実情松山大学教授・市川 虎彦

- 筑波大学長選考と国立大学ガバナンス改革問題筑波大学教員・佐藤 嘉幸

- 「清潔好き」は感染症蔓延を防ぐか神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠